C’est en comprenant ses limites que l’on peut véritablement appréhender la croissance économique. Voici une explication claire et accessible.

Le modèle de Solow : une analyse critique de la croissance

Déjà, commençons par pulvériser une illusion : le modèle de Solow n'a rien d'une grille de loto magique. On vous le balance dès le premier cours de macro comme la recette ultime de la croissance, façon potion miracle, alors qu'en vrai, c'est plus une vieille marmite rafistolée qu'un remède universel.

Robert Solow et Trevor Swan, deux économistes américains, ont élaboré en 1956 un modèle visant à expliquer pourquoi certaines économies progressent rapidement tandis que d'autres stagnent. Leur approche formalise, à travers quelques équations, les principaux moteurs de la croissance : le capital, le travail, et le progrès technique. Ce modèle, bien que peu séduisant pour les investisseurs en quête de solutions miracles, constitue une base essentielle de la théorie néoclassique.

Les ingrédients de base : Capital, Travail, et ce petit truc en plus

Si on devait résumer le modèle de Solow en mode "cuisine du dimanche" : prenez du capital (c'est-à-dire tout ce qui coûte cher et s'abîme : machines, usines, routes), ajoutez du travail (bras, cerveaux, sueur) et saupoudrez ça d'une pincée de progrès technique (l'innovation, l'amélioration des méthodes, bref tout ce qui relève de la magie économique pour les esprits paresseux). Mélangez le tout : vous obtenez la productivité globale des facteurs, ce truc qui mesure ce que tous ces ingrédients produisent quand on les combine.

« La croissance à long terme, c’est ce qui reste quand on a tout expliqué... sauf le progrès technique. » – Robert Solow

Dans la vraie vie, aucun ingrédient ne fonctionne seul : sans main-d’œuvre, vos machines rouillent ; sans machines, vos bras fatiguent ; sans progrès technique, tout stagne... C'est basique mais implacable.

Les hypothèses clés : Quand la réalité se fait belle pour les économistes

Soyons clairs : le modèle de Solow repose sur des hypothèses tellement propres qu’on se croirait dans une salle blanche. Premier postulat : les rendements d’échelle sont constants (doublez tous les facteurs, vous doublez la production). Mais pris un par un, chaque ingrédient subit des rendements décroissants (rajoutez une pelle à charbon, ça chauffe moins à chaque pelletée supplémentaire). Ensuite, tout se joue sur un marché des biens et services en concurrence parfaite – un univers sans monopoles ni manigances où tout le monde est payé à sa juste valeur marginale.

Dernier point, et pas des moindres : la technologie tombe du ciel (exogène), elle n’est expliquée par rien ni personne dans le modèle. Autant dire que dès qu’on gratte un peu, cette élégance mathématique a un sérieux goût d’artificiel.

Anecdote : Lors d’une conférence en 1987, un étudiant demanda à Solow si le progrès technique ne sortait pas un peu de son chapeau. Solow aurait souri : « C’est pour ça qu’on l’appelle le résidu. » Voilà la brutalité du modèle.

Mécanismes de l'accumulation du capital selon Solow

Autant vous prévenir : si rêver d’une croissance infinie vous excite, le modèle de Solow risque de vous filer une sacrée gueule de bois. Plongeons ensemble dans les coulisses du mécanisme.

L'épargne et l'investissement : le nerf de la guerre (et de la croissance)

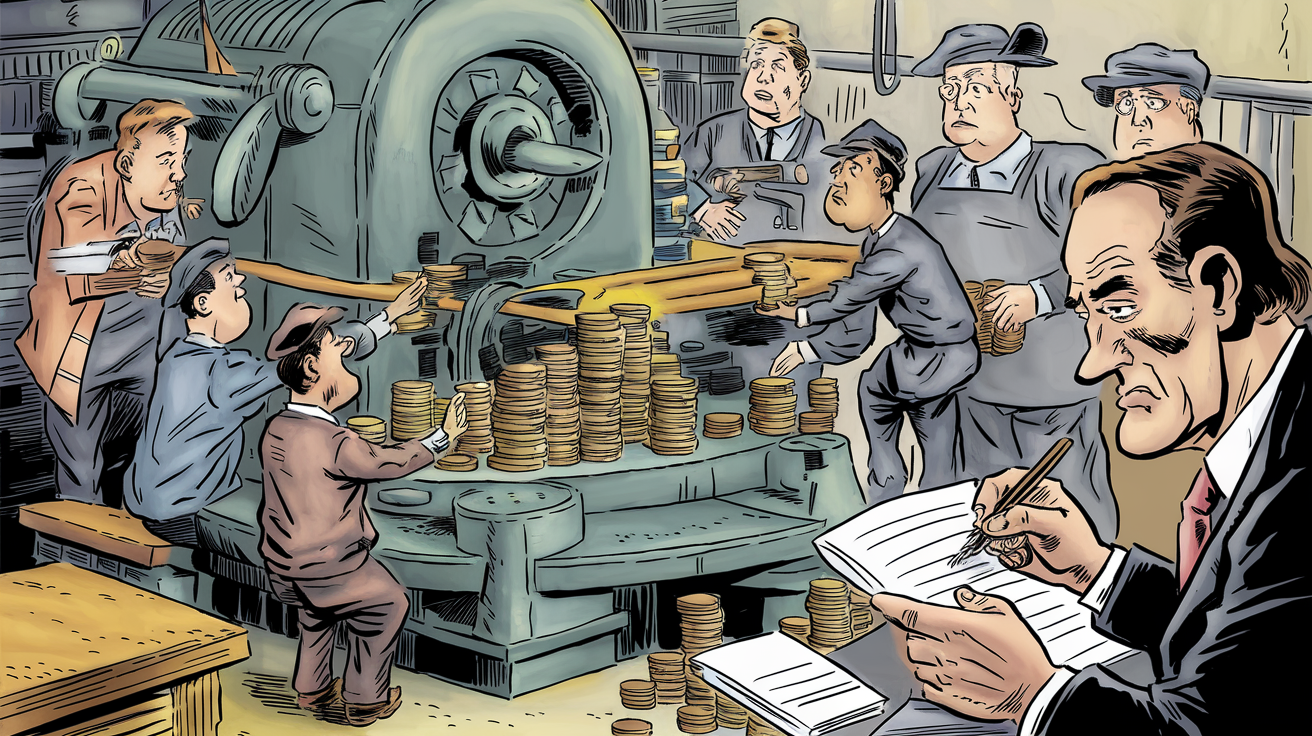

Dans ce fameux modèle néoclassique, l’épargne est le carburant du moteur économique. Chaque euro non consommé par les ménages se transforme en investissement (machines, bâtiments, infrastructures). Cette injection dynamise le stock de capital dont dépend directement le PIB par habitant — le seul vrai indicateur sérieux de prospérité, soyons honnêtes. Mais attention : l’épargne toute seule ne fait pas tout. C’est une condition nécessaire, pas suffisante. Sans innovation ni progrès technique, accumuler du capital revient à collectionner des machines qui rouillent.

Le taux d’intérêt s’invite au bal : en théorie, plus il est élevé, moins l’investissement suit. Mais dans le modèle de Solow « basique », tout se passe dans une économie fermée, sans fuite ni apport de capitaux étrangers. Dans la vraie vie, évidemment, l’investissement international bouleverse la donne, mais ce n’est pas le sujet de Solow — il préfère jouer dans son bac à sable fermé.

Les rendements décroissants : quand plus n'est pas forcément mieux

On va pas tourner autour du pot : les rendements décroissants, c’est l’os dans le gigot. Accumuler toujours plus de capital par travailleur finit par rapporter de moins en moins. Imaginez cinq ouvriers sur une seule perceuse : au début, tout roule, mais rajoutez un sixième, puis un septième… Au final, certains finiront juste à regarder les autres bosser. C’est exactement ce que Solow veut vous faire comprendre : plus n’est pas toujours mieux. Et c’est précisément cette loi qui casse tout espoir de croissance perpétuelle simplement en empilant du capital.

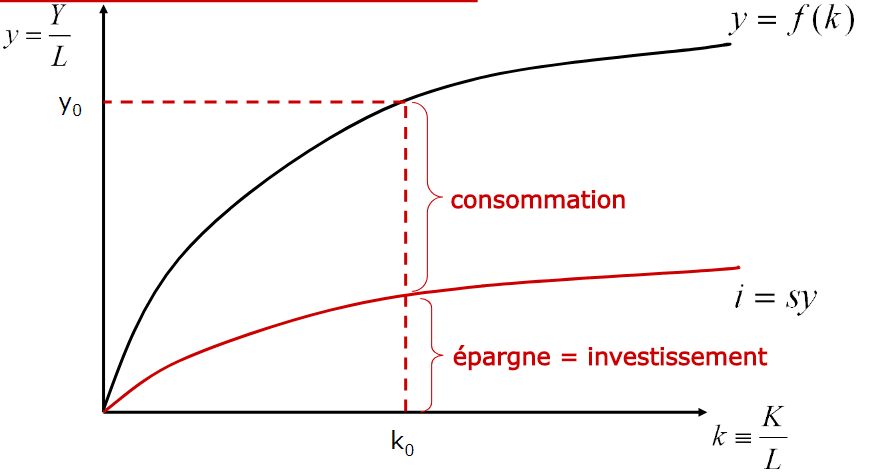

L'état stationnaire : la fin (ou le début ?) de la croissance ?

Quand une économie a tellement investi qu’à chaque nouveau flux de capital, elle ne fait que compenser l’usure des machines et la croissance démographique, elle atteint l’état stationnaire. Là, le stock de capital par travailleur arrête d’augmenter — c’est la définition même de cet état dans le modèle néoclassique. Résultat : le PIB par habitant stagne. On ne parle plus de croissance effective, mais de routine : l’investissement sert juste à maintenir le parc existant, ni plus ni moins. Si ça vous semble déprimant, c’est que vous avez compris.

La règle d'or de Solow : le Graal de la consommation par tête ?

La soi-disant règle d'or, c’est le taux d’épargne qui maximise la consommation par tête (autrement dit le PIB par habitant en mode “je me sers en premier”). Techniquement, c’est séduisant — qui n’a jamais rêvé d’optimiser les restes du frigo ? Sauf que dans la vraie vie, trouver ce taux relève plus de la théorie fumeuse que de la baguette magique. Trop d’épargne et vous mourrez à petit feu sous la montagne de machines ; pas assez et vos investissements ne suivent plus. Bref : ni simple, ni réaliste, mais utile pour montrer les limites d’un modèle qui prétend tout expliquer… sans jamais y arriver vraiment.

L’accumulation du capital a ses règles, ses blocages et ses mirages. Croire que l’on peut forcer la croissance par la seule épargne, c’est ignorer une bonne partie de la réalité économique.

Le progrès technique : un facteur clé et une zone d'ombre

Le rôle crucial du progrès technique : le moteur secret de la croissance durable

Accrochez-vous : sans progrès technique, le modèle de Solow est une impasse pour la croissance à long terme. C’est brutal mais c’est factuel. Dans sa version pure, une économie finit toujours par atteindre un état stationnaire où l’accumulation de capital ne sert plus qu’à compenser l’usure et l’augmentation de la population. En clair : le PIB par habitant stagne. C’est à ce moment que Solow introduit le joker — le "progrès technique" — indispensable pour une amélioration durable du niveau de vie.

Le progrès technique, c’est littéralement la clé qui permet à une économie de continuer à grimper, même quand le capital et le travail plafonnent. En augmentant la productivité, il décale toute la courbe vers le haut : chaque machine produit plus, chaque heure travaillée rapporte davantage. Prenez un smartphone moderne face à un vieux bibelot à touches : même quantité de main-d’œuvre, rendement décuplé grâce à une innovation sortie de nulle part (coucou Steve Jobs). Innovation = effet turbo sur la croissance.

Le résidu de Solow : ce que le modèle ne sait pas expliquer (et c'est le plus important !)

Alors là, on touche au sublime de l’ignorance organisée. Le résidu de Solow, c’est la portion de croissance économique que personne ne sait expliquer autrement que par un tour de passe-passe mathématique. Vous prenez toute l’augmentation du PIB, vous retirez ce qui vient du capital et du travail… Ce qui reste ? Tadaaa ! Ce fameux résidu, aussi appelé "productivité globale des facteurs" (PGF), censé mesurer tout ce qui fait progresser la production sans qu’on sache vraiment pourquoi.

Autant vous dire qu’on nage dans l’à-peu-près : derrière ce chiffre magique se planquent en vrac l’éducation, les institutions, les infrastructures invisibles… bref, tout ce que Solow ne modélise pas explicitement. Une boîte noire élégante mais franchement frustrante pour ceux qui aiment comprendre comment tourne réellement l’économie.

La critique du progrès technique exogène : une fuite devant les responsabilités ?

Dans le cadre idéal du modèle de Solow, le progrès technique est exogène, c’est-à-dire qu’il apparaît sans explication interne au modèle. Il tombe littéralement du ciel, sans que l’on s’interroge sur ses origines ou sa disparition. Or, dans la réalité, ce progrès dépend de la recherche, de l’éducation, et des politiques d’innovation.

Cette simplification a été LA faille majeure pointée par tous ceux qui réfléchissent deux minutes. Les modèles plus récents dits "endogènes" ont tenté d’y remédier en cherchant à expliquer l’innovation par des choix économiques réels (investissement en R&D par exemple).

Résumons : si vous cherchez un modèle qui explique pourquoi certains pays innovent et d’autres végètent, oubliez Solow version originale – il préfère rester dans ses certitudes mathématiques plutôt que d’affronter la complexité réelle du progrès.

Les limites du modèle de Solow face à la réalité

Autant vous dire tout de suite : le modèle de Solow, pris au pied de la lettre, c’est comme appliquer une recette de grand-mère à un plat moléculaire. On va voir comment la théorie se ramasse parfois lourdement face à la réalité brute.

Le paradoxe de Solow : la technologie qui ne rend pas plus productif (si, si !)

Vous l’avez sûrement déjà entendu : « On voit l’ère de l’ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité. » C’est la fameuse pique de Robert Solow, balancée alors que tout le monde s’extasiait devant l’informatique dans les années 80. Le constat ? Le capital technologique se multipliait, les ordinateurs envahissaient les bureaux, mais la productivité globale refusait obstinément de décoller dans les chiffres officiels. Ce paradoxe, toujours débattu, montre qu’adopter massivement une technologie ne suffit pas. Si la main-d’œuvre (le «travail qualifié») n’est pas adaptée ou si les usages restent superficiels, le miracle n’a pas lieu. C’est un rappel violent que la théorie oublie souvent la complexité de l’intégration technologique dans la vraie vie.

L’ignorance du capital humain et des institutions : des oublis coûteux

Dans sa version de base, Solow fait comme si le travail était homogène : un bras vaut un autre bras, point. Sauf que l’éducation, la formation, la santé – bref, le capital humain – sont décisifs. Un pays en développement avec une population peu instruite ne tirera rien d’une usine flambant neuve. Même topo pour les institutions : droits de propriété, stabilité politique, efficacité administrative… tous ces éléments sont purement ignorés dans la version canonique du modèle. Résultat ? Solow ne voit pas pourquoi deux économies en rattrapage, pourtant très différentes, suivraient des trajectoires de croissance radicalement divergentes.

La convergence économique : pourquoi certains pays décollent et d'autres pas

Solow prédit, avec une assurance déconcertante, que les pays pauvres devraient finir par rejoindre les riches : c’est la fameuse convergence du PIB par habitant. À condition, bien sûr, que tout le monde ait accès à la même technologie et que capital et travail soient mobiles. Dans la vraie vie, on observe tout sauf ça : divergence massive ou convergence à peine perceptible pour une grande partie des économies en rattrapage. Les raisons sont multiples : barrières à l’innovation, contextes institutionnels pourris, fuite des cerveaux… Bref, un gouffre entre l’élégance mathématique du modèle et la dureté des faits.

Le modèle de Solow face aux économies en rattrapage : une pertinence mitigée

Franchement ? Le modèle de Solow reste un bon point de départ pour saisir ce qui fait croître une économie – capital, travail, progrès technique – mais il est dramatiquement insuffisant pour les "pays en développement". Ces économies galèrent avec des défis structurels : absence de capital humain valorisé, institutions défaillantes, infrastructures bâclées. Croire qu’il suffit d’accumuler du capital physique ou d’attendre que la technologie tombe du ciel relève de la naïveté. La réalité macroéconomique est nettement plus vicieuse – et c’est justement là que comprendre les limites de Solow devient indispensable.

L'importance persistante du modèle de Solow

Le modèle de Solow, malgré ses limites, a profondément influencé la macroéconomie. Sans lui, il serait difficile d’analyser rigoureusement le PIB par habitant ou d’identifier les véritables moteurs de la prospérité. Il minimise certes le rôle du progrès technique et du capital humain, mais il incite à une réflexion rigoureuse, loin des discours simplistes. C’est une boussole imparfaite mais indispensable pour comprendre, critiquer et repenser la croissance économique.

Synthèse rapide :

- Le modèle de Solow demeure la base de la réflexion sur la croissance, malgré certains aspects dépassés.

- Il permet de distinguer capital, travail et progrès technique, et d’identifier la contribution de chacun.

- Saisir ses limites, c’est déjà intégrer la critique macroéconomique plutôt que de la subir.