Les révolutions industrielles sont le phénomène le plus fascinant de l’Histoire contemporaine. En à peine 300 ans, elles ont littéralement changé la face du monde. Mais elles ont aussi généré une quantité de mythes qui continuent d’irriguer les récits scolaires. Dates arbitraires, inventions hasardeuses et idéologie progressiste : autant de croyances qu’il est urgent de questionner. Car si les révolutions industrielles ont été des moments de transformations inédites, elles ont aussi été des périodes de convulsions sociales, économiques et politiques sans précédent. Voici un guide détaillé pour comprendre les révolutions industrielles, de la machine à vapeur à l’IA en passant par le silicium. Nous explorons les dates, technologies et impacts de ces transformations, tout en dévoilant les réalités souvent oubliées derrière ces bouleversements.

Dates clés des révolutions industrielles : le tableau express à retenir

Les dates officielles des révolutions industrielles, souvent enseignées dans les manuels scolaires, sont parfois plus politiques qu’historiques. Voici un aperçu critique pour mieux comprendre ces périodes clés.

| Révolution | Période officielle | Énergie dominante | Inventions-phare | Invisibles concernés |

|---|---|---|---|---|

| 1ʳᵉ : Vapeur & Textile | 1760-1850 | Charbon, vapeur | Machine à vapeur (James Watt), spinning jenny, locomotive Rocket | Enfants d’usine, tisserands au chômage |

| 2ᵉ : Acier & Électricité | 1870-1914 | Électricité, pétrole | Procédé Bessemer (acier), dynamo, automobile (Daimler), téléphone (Bell) | Mineurs, ouvriers sidérurgistes |

| 3ᵉ : Numérique | 1960-2000 | Électronique, nucléaire, pétrole encore | Microprocesseur, Internet (CERN), ordinateur personnel | Techniciennes anonymes des labos, ouvriers déclassés |

| 4ᵉ : IA & Robotique | 2010-? | Data, IA & réseaux | Intelligence artificielle (GPT-3), blockchain, impression 3D | Livreurs précaires de plateformes, codeurs sous-payés |

Note importante : Ces dates ne sont pas neutres. Chaque pays a souvent adapté la chronologie pour des raisons politiques ou nationales, comme la France qui a cherché à minimiser son retard sur la révolution industrielle britannique.

On pourrait croire à une progression linéaire, genre "une révolution chasse l’autre"… Sauf que dans la vraie vie industrielle, c’est l’embrouille permanente et les transitions ne se plient pas gentiment aux frontières des chapitres. Les écoles aiment figer l’histoire ; le réel préfère le flou artistique et les recoins sombres. Voilà qui est dit.

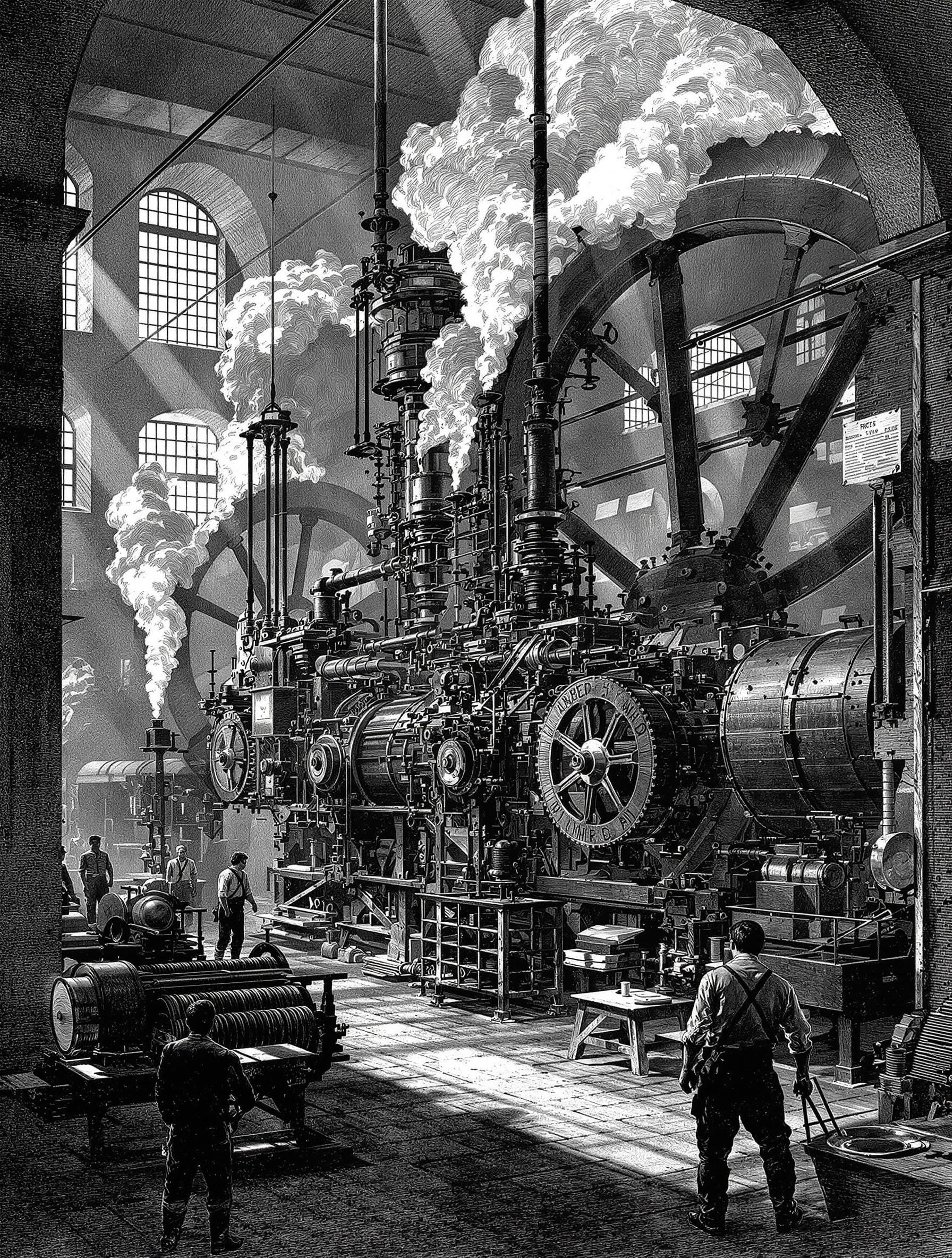

1ʳᵉ révolution industrielle (1760-1850) : quand la vapeur fait bouillir le monde

Contexte pré-industriel : agriculture en surchauffe et capitaux britanniques

Oubliez l’image bucolique des champs anglais : au XVIIIᵉ siècle, le Royaume-Uni ne respire plus que par le profit. L’enclosure – privatisation forcenée des terres communales – vire à la confiscation légalisée, jetant des milliers de paysans sur les routes et concentrant les richesses dans les poches d’une poignée de propriétaires terriens. Résultat ? Une explosion de productivité agricole (moins de bras pour plus de blé) qui libère un surplus de capitaux prêt à s’infiltrer partout où ça sentait l’argent facile… Manchester, Liverpool et Londres deviennent alors un triangle infernal où banquiers et spéculateurs finançaient tout ce qui pouvait ressembler à une machine ou une filature. Birmingham n’est pas en reste côté industries naissantes.

Un fait souvent oublié : les profits issus de la traite négrière ont largement financé le charbon et les investissements dans l’industrie textile britannique. Le commerce triangulaire a enrichi la City et soutenu les mines galloises, jouant un rôle clé dans cette révolution.

Inventions phares : machine de Watt, spinning jenny, locomotive Rocket

Voici trois inventions majeures qui ont transformé le monde industriel :

- Spinning Jenny (James Hargreaves, 1764, Lancashire) : Cette machine permettait à un seul ouvrier d’actionner huit broches à la fois – autant dire une saignée pour les fileuses manuelles ! Fait intéressant : l’inventeur a dû cacher son prototype dans son grenier après que des ouvrières révoltées aient détruit la première version.

- Machine à vapeur (James Watt, 1776, Birmingham) : Parfaite illustration du cycle de Carnot simplifié : chaudière → production de vapeur → pression sur un piston → conversion en mouvement rotatif grâce au volant d’inertie. Watt n’a jamais inventé la vapeur – il a « juste » optimisé la bécane avec un condensateur séparé (histoire vraie, son financement fut validé... sur un coin de table par Matthew Boulton entre deux verres).

- Locomotive Rocket (George Stephenson, 1829, Liverpool) : Lors d’un concours public pour départager les meilleurs modèles, Stephenson a remporté la compétition avec sa locomotive Rocket, alimentée au coke. Certains jurés auraient eu des intérêts dans les mines desservies par cette ligne.

Diffusion géographique & impacts sociaux

La révolution ne s’arrête pas aux frontières anglaises – elle déferle comme une vague radioactive !

- Belgique embraye vite (Charleroi et Liège sous perfusion britannique)

- France, toujours trois wagons derrière mais copie tout ce qu’elle peut capter

- Suisse et Allemagne se spécialisent (textile/horlogerie ici, sidérurgie là-bas)

Manchester devient un centre névralgique du capitalisme industriel européen, étudié en détail par Marx et Engels pour comprendre les conditions de vie des ouvriers.

« Manchester est l’enfer pavé de briques rouges. »

2ᵉ révolution industrielle (1870-1914) : électricité, acier et pétrole à la manœuvre

Procédé Bessemer & dynamo : la synergie qui change tout

Vous croyez que l’acier, c’est un truc à l’ancienne ? Grave erreur. Le procédé Bessemer, c’est la quintessence du hack industriel : on balance de l’air sous haute pression dans une gueuse de fonte en fusion pour cramer les impuretés, et paf ! L’acier coule à flots. Les industriels en sueur devant leur convertisseur voient la production grimper — un souffle d’air qui vaut plus qu’un tweet d’Elon Musk, c’est dire. Le tout donne des rails, des ponts, des armes lourdes et surtout une montée en puissance de mastodontes comme Krupp ou Carnegie.

À peine le temps de refroidir que Michael Faraday propulse sa dynamo sur le devant de la scène : il découvre qu’un aimant en mouvement dans une bobine crée un courant électrique. Simple ? Pas tant que ça… Cette trouvaille pose la première pierre du monde électrifié — fini les lampes à huile, place au courant alternatif, aux tramways urbains et aux usines branchées H24.

Taylorisme : chrono contre ouvriers, envahissement des nouveaux secteurs

Frederick Taylor a popularisé l’utilisation du chronomètre pour optimiser le travail ouvrier. Son principe : décomposer chaque geste, mesurer à la seconde près et éliminer les inefficacités. Division verticale du travail : "Toi tu penses pas, tu fais !" Les États-Unis en font leur dogme ; l’Allemagne raffine le cauchemar organisationnel jusqu’à l’écœurement. Renault ne tarde pas à copier.

Résultat :

- Productivité atomique (pour les patrons)

- Ouvriers transformés en robots low-cost

- Explosion des maladies professionnelles et conflits sociaux ignorés des manuels

Nouveaux secteurs explosent grâce au capitalisme décomplexé :

- Chimie de synthèse (BASF, Bayer)

- Automobile (Daimler, Ford)

- Télégraphe puis téléphone (Bell)

- Tout ce petit monde graissé par les capitaux de JP Morgan et la Standard Oil…

Mondialisation naissante : empires au garde-à-vous, tensions maximales

Pendant que l’Europe compte ses tonneaux d’acier et ses barils de pétrole, la mondialisation s’emballe. Entre 1870 et 1914 :

* L’Allemagne explose ses chiffres — moitié de l’acier européen sort de Ruhr ou Silésie !

* Les États-Unis mettent tout le monde KO sur le charbon et les machines-outils.

* L’Autriche-Hongrie et la Russie courent derrière… mais rêvent déjà d’hégémonie énergétique.

* La réduction du coût des transports fait bondir les exportations — guerre commerciale avant l’heure !

La logique impériale pousse chacun à accumuler acier (pour canons), pétrole (pour moteurs) et colonies (pour main-d’œuvre bon marché). Résultat ? Une cocotte-minute prête à exploser en 1914… mais ça, bizarrement, peu d’écoles osent expliquer le lien direct entre sidérurgie hystérique et carnage mondial.

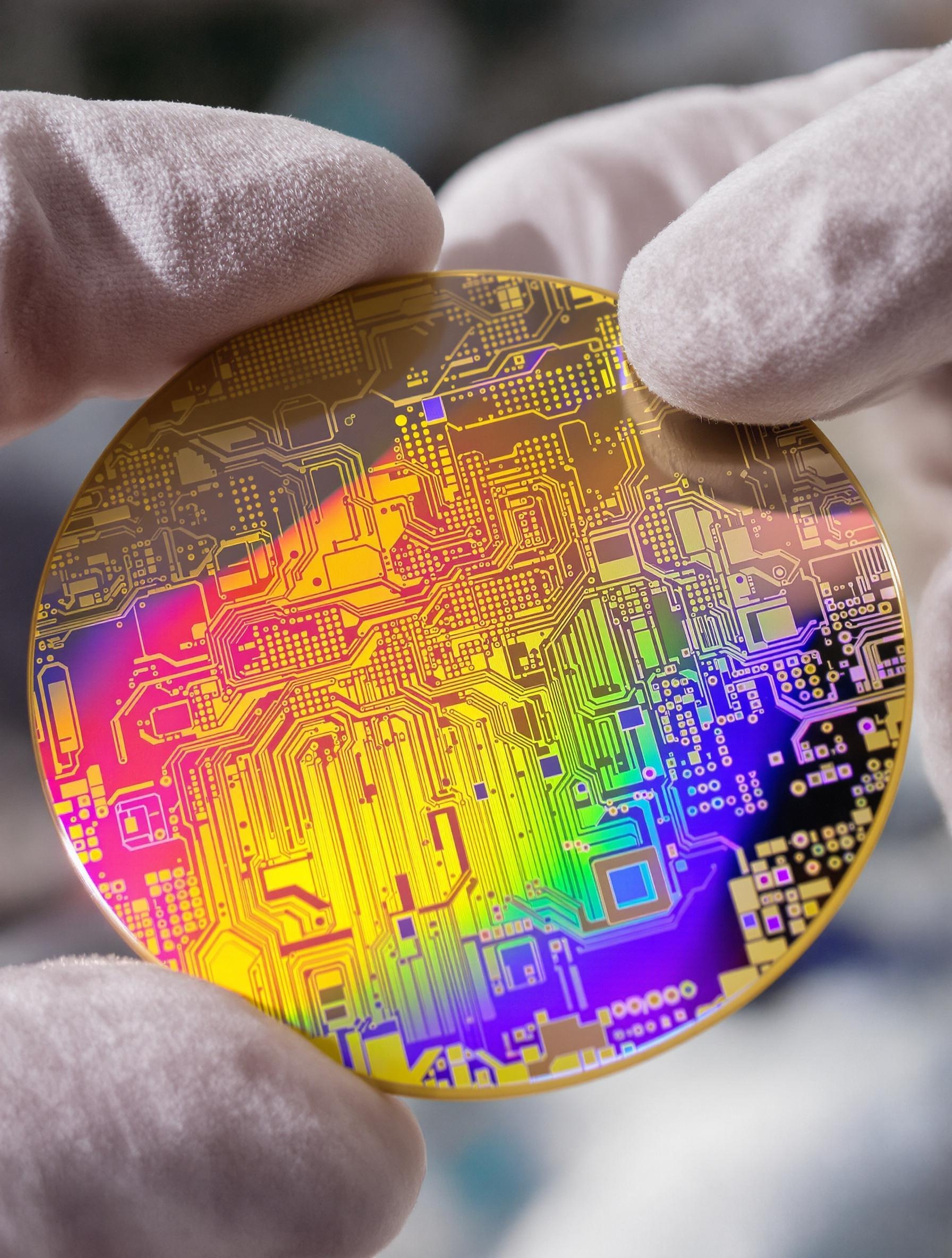

3ᵉ révolution industrielle (1960-2000) : le silicium remplace la suie

Une « révolution silencieuse » : pourquoi on en parle moins et pourtant…

Contrairement aux révolutions précédentes, la troisième révolution industrielle est moins spectaculaire, marquée par des avancées technologiques discrètes mais profondes. Ici, tout tient sur un wafer de 300 mm à l’allure anodine. Le semi-conducteur, cet ovni technologique, a transformé le monde à coups d’impulsions imperceptibles. C’est une histoire d’ombre — pas de grandes cérémonies, pas de statues pour Robert Noyce ou Gordon Moore, mais un basculement global orchestré dans le silence feutré des salles blanches.

La fameuse "révolution silencieuse" n'a rien d’un cliché marketing : la plupart des gens n’ont aucune idée que chaque ordinateur, téléphone ou appareil médical dépend du silicium raffiné à l’extrême. Fait notable : le premier microprocesseur commercialisé, l’Intel 4004 (1971), a été conçu à l’origine pour une calculatrice japonaise (Busicom). L’équipe Intel bidouille un design unique pour rentabiliser un budget minable et finit par créer le standard du numérique mondial. Comme quoi, parfois l’innovation sort plus vite d’une crise de radinerie que d’un Nobel.

Internet, énergies alternatives & mutation sociale

Pendant que tout le monde fantasme sur la conquête spatiale, ce sont les boîtes aux lettres électroniques qui changent vraiment la donne. ARPANET démarre en 1969 sous pavillon militaire US : quatre ordinateurs interconnectés "pour tester", puis ça s’étend façon tache d’huile… jusqu’à donner naissance au grand barnum Internet dans les années 90. Aucun homme politique n’a vu venir cette déferlante numérique ni ses implications sociales immédiates.

Parallèlement, les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) cassent net le mythe de l’énergie illimitée. Certains pays comprennent plus vite que d’autres : la Suède investit fissa dans l’hydroélectrique, et le Japon lance ses premiers panneaux solaires industrialisés dès la fin des années 70 — pendant qu’en France on continue à vénérer la bagnole thermique (cherchez l’erreur).

Le vrai bouleversement ? L’effondrement de l’emploi ouvrier classique — remplacé par des jobs tertiaires (banques, services informatiques) souvent précaires et invisibles dans les statistiques officielles. Les zones industrielles se vident ; les campus technologiques poussent comme des boutons sur une peau malmenée par le progrès.

« Nous construisons une autoroute de l’information où chacun pourra circuler librement. » — Bill Gates, 1995

4ᵉ révolution industrielle (2010-?) : IA et robotique, vraie rupture ou coup de com’ ?

Les usines modernes ne se limitent plus à la poussière et au bruit des chaînes d’assemblage. L’industrie 4.0 vous sert aujourd’hui du jumeau numérique, de la robotique collaborative, des réseaux IoT, le tout emballé sous cellophane marketing avec un zeste d’intelligence artificielle générative. Les vieux hauts-fourneaux rouillent mais ne vous fiez pas : l’usine tourne encore — dans le cloud, sur des serveurs planqués dans des hangars glacés.

Technologies clés et buzzwords :

- Big data : la matière première qui file dans tous les sens — capteurs connectés qui remontent chaque vibration ou micro-panne vers des algorithmes affamés.

- Blockchain : pas que pour spéculer sur des NFT moisis ; elle trace aussi chaque pièce détachée ou opération logistique à la milliseconde.

- Impression 3D : du prototypage express à la production brute de composants sur-mesure.

- Jumeaux numériques : simulateurs virtuels capables d’anticiper l'usure d'une pièce avant même que l’ouvrier n’en soupçonne le moindre défaut. Génie logiciel pur jus… et cauchemar pour les anciens métiers de maintenance.

- Robotique collaborative : bras articulés bosseurs, programmables en quelques clics, déployés en meute sans cage autour d’eux (le mythe du robot tueur de jobs n’a jamais été si réel).

L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui au cœur des innovations, reposant sur des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain. On bricole un réseau profond (deep learning), on le gave de données industrielles et… magie noire, il classe vos produits plus vite qu’un contremaître sous caféine !

Les data centers sont les nouveaux hauts-fourneaux : moins de suie, mais une empreinte carbone numérique importante.

Enjeux éthiques & sceptiques

La propagande vante une optimisation totale — tout serait plus rapide, précis et sûr. En pratique ? Le fameux "paradoxe de Solow" refait surface : on voit l’IA partout sauf dans les chiffres officiels de productivité (source). Les tâches s’automatisent à vitesse variable ; l’emploi se recompose dans la douleur — avec une armée croissante d’intermittents techniques ou de codeurs sous-payés.

Pendant ce temps ? La Chine campe sur son statut "d’usine IA" mondiale et généralise la surveillance algorithmique jusque dans les gestes les plus triviaux (reconnaissance faciale partout – embauche par scoring opaque). L’Europe tente vaguement un contre-feu réglementaire… souvent trop tard.

Soyons francs : on attend toujours LE gain massif promis par tous ces gadgets ; pour l’instant, ce sont surtout les serveurs asiatiques qui chauffent. Pourtant, chaque boîte rêve de devenir le Tesla ou le ByteDance industriel du futur – quitte à faire flipper tout ce qui reste d’emploi stable.

Comparatif des quatre révolutions industrielles : ce qui change (et ce qui se répète)

Qui croit encore que chaque révolution industrielle, c’est juste « plus de machines, moins de sueur » ? Les manuels camouflent l’essentiel : l’énergie dominante façonne les modes de production, rebat le rapport capital/travail et déplace la crasse écologique sans jamais la résoudre. Petit tableau à faire grincer les dents des certitudes scolaires :

| Révolution | Énergie dominante | Mode de production | Relation capital/travail | Empreinte carbone |

|---|---|---|---|---|

| 1ʳᵉ : Vapeur | Charbon, vapeur | Ateliers, filatures collectives | Paternalisme brutal, enfants-exécutants | Fumées noires, rivières souillées |

| 2ᵉ : Électricité/Acier | Électricité, pétrole | Chaîne, taylorisme/fordisme | Séparation cerveau/main d’œuvre – syndicalisme naissant | Pollution pétrolière massive |

| 3ᵉ : Numérique | Électronique, nucléaire | Automatisation partielle – robotisation | Déclin ouvrier, montée du précariat technique | Déchets électroniques partout |

| 4ᵉ : IA & Data | Data centers, réseaux | Hyper-connexion, plateformes automatisées | Plateformisation extrême – contrats invisibles | CO₂ numérique et surchauffe mondiale |

1. L’énergie : pivot invisible

Chaque saut technologique commence par une mutation énergétique : charbon puis électricité puis données « hors sol ». Mais n’allez pas croire au progrès propre : les data centers consomment aujourd’hui plus que toute la sidérurgie française d’avant-guerre.

2. Production : du geste au pixel

Ateliers bruyants puis chaînes chronométrées ; robots encagés puis plateformes où l’humain n’est qu’une variable d’ajustement. À chaque étape, les « invisibles » changent de visages : des enfants dans les mines aux livreurs algorithmiques.

3. Capital/travail : illusions perdues

Le paternalisme industriel a évolué vers le fordisme, puis vers des formes modernes de précarité déguisées en flexibilité. Plus on automatise, moins on protège ; le salariat classique recule devant le contrat zéro heure ou le micro-job numérique.

4. Empreinte écologique : déplacement du problème

À chaque fois qu’on croit « nettoyer » l’industrie (moins de fumée), on déporte la pollution ailleurs (déchets toxiques du numérique !). L’arrogance techno ne règle jamais le passif environnemental — elle le reconditionne en version plus sournoise et globalisée.

Le vrai invariant ? Chaque rupture produit sa cohorte d’invisibles — hier tisserands oubliés, aujourd’hui codeurs sous-payés ou crowdworkers jetables. Le progrès rend visible… mais surtout beaucoup plus opaque !

FAQ express sur les révolutions industrielles

- Quand la révolution industrielle commence-t-elle en France ? — Entre 1830 et 1848 selon les faits, mais tout bon manuel préfère glorifier 1789… pour flatter l’ego national.

- Qui a vraiment inventé la machine à vapeur ? — James Watt a raffiné le modèle (1776), mais Papin, Savery et Newcomen bidouillaient déjà des chaudières bien avant. L’innovation, c’est plus du recyclage de brevets que du « génie » pur !

- Pourquoi parle-t-on d’une 3ᵉ et d’une 4ᵉ révolution industrielle ? — Pour recycler le storytelling techno : chaque décennie, on rebaptise le progrès afin de vendre rapports ou plans industriels au gouvernement. La rupture réelle ? Beaucoup moins nette que sur PowerPoint.

- Quels pays ont raté le premier train industriel ? — L’Empire ottoman, l’Espagne post-Napoléon et la Chine impériale se sont pris un mur à charbon pleine face. Résultat : dépendance technologique et humiliations diplomatiques.

- La Chine vit-elle sa propre révolution industrielle ? — Oui, en mode turbo depuis les années 1980. Mais sa version, dopée par les usines géantes et l’IA, mélange TikTok, reconnaissance faciale et production sous stéroïdes – un cocktail inédit qui file des sueurs froides aux Occidentaux.

- Les révolutions industrielles ont-elles toujours été « progressistes » ? — Belle blague : chaque cycle broie ses invisibles (enfants mineurs jadis, travailleurs précaires aujourd’hui) et saccage de nouveaux territoires. Le progrès pour qui ? Pas pour tous.

- Comment l’école a-t-elle accompagné ces bouleversements ? — En retardant toujours l’échéance : programmes scolaires conçus pour former des ouvriers dociles avant tout, puis ingénieurs standardisés – jamais des esprits libres ou critiques.

- Peut-on prédire une 5ᵉ révolution ? — Les prospectivistes bavent déjà dessus : fusion quantique, biotechnologie autonome ou « singularité »… Sauf que personne n’a jamais vu venir la vraie rupture (ni les dégâts collatéraux).

Retenir des dates, oui… comprendre leurs coulisses, encore mieux

Soyons honnêtes : aligner des dates – 1760, 1870, 1960 ou 2010 – ça fait illusion cinq minutes. Mais qui ose questionner la tambouille derrière ces bornes officielles ? Première croyance pulvérisée : la chronologie est une arme politique. Deuxième leçon : le progrès technique sort rarement d’un labo aseptisé, beaucoup plus souvent de ratés ou de financements détournés. Enfin, chaque révolution laisse derrière elle une masse d’invisibles — enfants brisés du textile hier, codeurs précaires aujourd’hui.

Comme l’écrivait Marx (à sa manière sèche) : « Ce qu'il nous faut accomplir dans le présent n'en demeure pas moins clair » (source). Le défi moderne ? Observer sans relâche les nouveaux damnés de l’IA, crowdworkers anonymes et travailleurs invisibles du cloud. La prochaine date officielle se négocie peut-être déjà dans un boardroom californien.