L’intérêt pour le Moyen Âge a explosé ces dernières années, mais il reste entaché par une idée reçue persistante : celle d’une époque sombre et peuplée de brutes illettrées. C’est oublier un peu vite qu’elle est aussi celle des troubadours, des bâtisseurs et des poètes. Pour déconstruire ce cliché, voici une liste de 30 figures médiévales incontournables. Leurs points communs ? Ils ont façonné leur époque — et continuent d’influencer la nôtre. L’ennui ? Seul un petit nombre d’entre eux occupent encore les cases restantes de notre mémoire collective. Si vous souhaitez enrichir vos connaissances et impressionner votre entourage, ces noms et leurs histoires sont essentiels. Alors, on vous a préparé une sélection aux petits oignons des personnages médiévaux que vous devez absolument connaître. Avec un classement ultra-complet, qui rend enfin justice aux femmes de l’époque (et ce n’est que justice).

10 figures médiévales à découvrir absolument (indice : bien plus que Jeanne d’Arc)

Exit les classements scolaires classiques qui recyclent toujours les mêmes noms : ici, place à une sélection originale et réfléchie. Autant vous dire : si un nom vous étonne, c’est que vous lisez enfin un classement qui ne se moque pas de votre intelligence.

Classement express et critères retenus (période, influence, héritage)

Méthode maison (et soyons clairs : redoutablement efficace !) :

- Impact politique réel (pas juste des titres à rallonge ou des blasons) ;

- Mémoire collective (effet durable, icône ou repoussoir, tout compte !)

- Sources contemporaines (si personne ne parle de lui/elle à son époque, il/elle dégage: pas de hype posthume bidon).

Voici une sélection sans compromis :

- Charlemagne (742-814) – « Ingénieur impérial »

- Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) – « Super-régente »

- Gengis Khan (v. 1162-1227) – « Dégraisseur géopolitique »

- Jeanne d’Arc (1412-1431) – « Booster guerrière »

- Bernard de Clairvaux (1090-1153) – « Spin doctor mystique »

- Hildegarde de Bingen (1098-1179) – « Visionnaire multitâche »

- Dante Alighieri (1265-1321) – « Plume incendiaire »

- Charles V le Sage (1338-1380) – « Roi bibliothèque »

- Catherine de Sienne (1347-1380) – « Influenceuse papale »

- Vlad III l’Empaleur / Dracula (1431-1476) – « Realpolitik saignante »

« Que dans chaque monastère s’établisse une école où les enfants puissent apprendre à lire… Nous voulons aussi qu’ils apprennent des psaumes, des notes et la grammaire. » — Admonitio Generalis, Charlemagne, 789.

Trois faits marquants :

1. Les écoles monastiques poussaient plus vite que certains fast-foods aujourd’hui.

2. Des manuscrits recouvrent l’Europe bien avant Gutenberg—tout sauf rareté.

3. L’analphabétisme ? Un cliché balancé par ceux qui confondent Moyen Âge et préhistoire…

Royauté et pouvoir : les stratèges du Moyen Âge

Charlemagne : l’ingénieur de l’Empire et de l’école carolingienne

Charlemagne a rapidement compris qu’un empire ne pouvait être géré de manière désorganisée. Plutôt que de se contenter d’accumuler des titres, il mise sur la structuration territoriale avec ses célèbres missi dominici, des inspecteurs itinérants chargés de surveiller les comtes et de limiter les abus locaux. Résultat ? Un embryon d’administration centralisée qui ferait pâlir quelques technocrates modernes.

Là où ça commence à piquer pour les clichés : Charlemagne s’entoure de cerveaux importés (Alcuin d’York, entre autres) pour orchestrer une vraie renaissance éducative. Son "Admonitio Generalis" impose aux monastères d’ouvrir des écoles. Ce n’était pas un caprice de lettré mais une stratégie : former une élite capable de servir l’État (et accessoirement l’Église). Cette machine à instruire ne servira pas qu’à recopier des évangiles – elle préfigure la montée en puissance de dynasties comme les Capétiens, qui reprendront la main sur le royaume avec la plume autant qu’avec l’épée. Anecdote jamais citée dans vos manuels : avant même sa mort, il existait déjà des bourses scolaires pour jeunes garçons doués… Autant vous dire que pour un "âge sombre", on repassera !

Aliénor d’Aquitaine : reine, mécène et marketeuse politique avant l’heure

Aliénor d’Aquitaine règne sur deux royaumes sans jamais se contenter d’un rôle symbolique. Première reine de France (avec Louis VII), puis d'Angleterre (avec Henri II Plantagenêt), elle fait valser les codes avec un sens politique rare chez ses contemporains mâles. Pendant la Deuxième Croisade, Aliénor n’obéit pas gentiment au pouvoir royal, elle impose ouvertement ses vues au risque de passer pour trouble-fête politique.

Mais là où elle explose tous les compteurs, c’est côté culture et communication ! Aliénor transforme sa cour en hub littéraire et attire troubadours et auteurs ; elle orchestre leur circulation comme on gère aujourd’hui des influenceurs. En prime, sa famille maîtrise l’art du storytelling dynastique, digne d’un scénario de Game of Thrones. Résultat côté impact : 🔎🔎🔎🔎 pour l’influence culturelle — il suffit de voir comment son image traverse huit siècles sans prendre une ride !

Charles V le Sage : un roi qui privilégie les livres à l’épée

Si Charles V est connu pour ses victoires contre les Anglais, son véritable héritage réside ailleurs… Il fonde en 1368 la première bibliothèque royale au Louvre, ancêtre directe de la BNF moderne – alors que personne ne donnait cher du livre face à la poudre et aux arbalètes ! C’est lui qui impose que chaque décision majeure soit documentée ou appuyée par un texte, quitte à snober ses vassaux guerriers.

Sur le plan financier, Charles redresse les comptes royaux, fragilisés par la guerre de Cent Ans, grâce à des réformes fiscales novatrices. Il centralise impôts et trésorerie sous contrôle direct du roi – adieu combines féodales ! On lui doit aussi le soutien aux universités et à la science officielle : il fait du savoir une arme politique et diplomatique bien plus redoutable qu’un ost mal nourri.

Les grands rois médiévaux n’étaient pas juste des guerriers ; certains ont misé tout leur capital sur l’intelligence collective… et ce sont eux qui ont marqué durablement notre Histoire.

Guerre et tactique : les maîtres du champ de bataille

Bertrand du Guesclin : le ‘dogue noir’ qui retourne la Guerre de Cent Ans

En Bretagne, la grandeur ne s’hérite pas, elle se conquiert à coups d’embuscades. Bertrand du Guesclin, surnommé le « dogue noir de Brocéliande » (ça claque plus que beaucoup d’étiquettes nobiliaires), n’est pas né dans le gotha. Fils cadet d’un petit seigneur, il grimpe tous les barreaux grâce à une spécialité qui hérisse la moustache des chevaliers classiques : la guerre de mouvement. Oubliez les bourrins bardés d’armure alignés façon plan-plan. Du Guesclin préfère harceler l’ennemi, couper les lignes de ravitaillement et mener des sièges éclairs. Résultat ? Les Anglais, habitués à camper pendant des mois devant des murailles, se font balader comme jamais.

Il impose un style « guérilla », peu héroïque sur la fresque mais diablement efficace. Grâce à lui, on assiste à une vraie bascule tactique dans la Guerre de Cent Ans. Anecdote qui fait mal aux égos : jusqu’à sa mort, il humilie la vieille noblesse anglo-française et force même l’adoubement tardif devant ses ennemis médusés. Tout ça propulse ce breton rugueux au rang de connétable de France – soit le boss militaire suprême, une première pour un non grand féodal.

Jeanne d’Arc : icône, stratège improvisée et arme de propagande

A l’heure où tout le monde se prend pour Sun Tzu sur LinkedIn, Jeanne d’Arc débarque sans CV ni brevet militaire et change la donne en un éclair. Ce n’est pas pour rien si son blitz au siège d’Orléans reste légendaire : elle décide plus vite que son ombre, ose attaquer là où tous temporisent depuis des mois et redonne confiance à une armée traumatisée.

Son génie ? L’audace pure et surtout la maîtrise des symboles. Jeanne a compris que frapper fort à Orléans aurait un effet domino incroyable – et ça marche ! Sa prise de décision ultra-rapide coupe court aux tergiversations des capitaines professionnels. Mais attention : sa véritable révolution s’observe aussi après sa capture — lors du procès monté par l’évêque Cauchon (véritable VRP anglais…), elle retourne la scène inquisitoriale en campagne médiatique avant l’heure. Le peuple assiste, l’affaire fuite partout : proto-crise maîtrisée magistralement ou presque.

"Sa vitesse stratégique brise le train-train mortifère des sièges médiévaux ; son procès invente la communication politique moderne… Il fallait oser avant elle !"

Gengis Khan : l’outsider eurasien qui redessine la carte du monde

Là où les chevaliers occidentaux s’enlisent avec leurs armures façon tonneau rouillé, Gengis Khan surgit avec ses cavaliers affûtés comme des drones vivants. Sa botte secrète ? La mobilité totale via les tumens — unités décuplées (10 000 guerriers chacun), parfaitement hiérarchisées : on organise en multiples de dix (aravt: 10, zuut: 100, mingghan: 1 000). Résultat : flexibilité maximale.

Gengis ne fait pas dans le folklore blasonné mais dans l’efficacité implacable ; chaque tumen peut pivoter indépendamment ou fusionner pour engloutir un adversaire trop sûr de ses murailles. Ses troupes frappent là où personne ne s’y attend… puis disparaissent dans la steppe avant même qu’on ait compris qu’ils étaient passés !

Face à ces escadrons-éclairs, les grosses armées européennes ressemblent franchement à des cortèges funéraires surarmés mais impuissants. À ceux qui croient que seuls nos chevaliers savent faire trembler les cartes, autant vous dire que c’est Gengis qui a imposé « la disruption » bien avant Silicon Valley.

Religion & spiritualité : quand le pouvoir passe par l’autel

Bernard de Clairvaux : lobbyiste mystique et VRP des croisades

Il faut être sacrément culotté pour dicter sa feuille de route à un roi, mais Bernard de Clairvaux ne fait pas dans la dentelle pieuse. En 1146, il retourne littéralement la France à Vézelay avec ses sermons incendiaires, télécommandant Louis VII pour qu’il se lance dans la Deuxième Croisade. Oui, on parle bien d’un moine qui fait la pluie et le beau temps sur les affaires d’État ! Bernard incarne l’investiture spirituelle portée à son comble : il donne au roi non seulement la bénédiction mais le « mode d’emploi » du croisé modèle. Sa parole pèse plus lourd que beaucoup d’épées ; il légitime la guerre sainte et canalise une ferveur populaire explosive. Anecdote oubliée : même après l’échec cuisant de la croisade (autant dire un four royal), c’est Bernard qui gère la communication de crise pour sauver la face du trône !

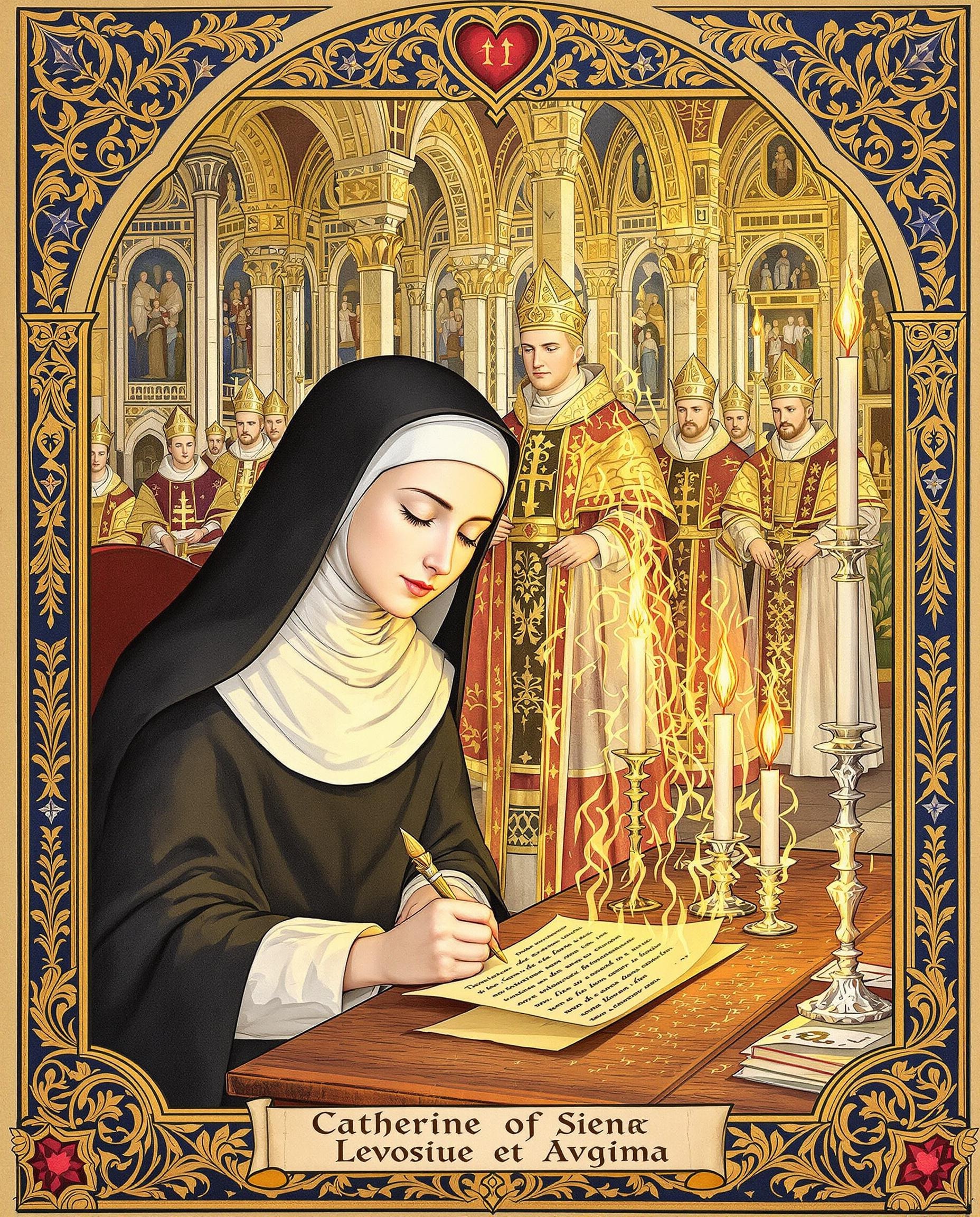

Catherine de Sienne : influenceuse papale avant Instagram

Vous aimez les punchlines mordantes ? Catherine de Sienne envoie des lettres aux papes comme aujourd’hui on balance des tweets incendiaires ! Dès 1370, elle s’introduit dans les querelles vénéneuses entre Rome et Avignon. Ses courriers enflammés à Grégoire XI — véritables uppercuts rhétoriques — n’hésitent pas à tancer le pape publiquement (oui, elle tutoie le détenteur des clés du Paradis…). Sa diplomatie émotionnelle fait plier jusqu’aux cardinaux récalcitrants : Catherine débarque à Avignon en ambassadrice autoproclamée, convainc le pontife de rentrer à Rome (au nez et à la barbe des puissances italiennes). On peut chercher longtemps une femme aussi influente sur la politique religieuse du temps – spoiler, on ne trouve pas mieux.

Célestin V : du sommet spirituel à la démission express

Dans le genre ovni institutionnel, Célestin V décroche le jackpot ! Moine ermite propulsé pape malgré lui en 1294, il démissionne après cinq mois — un big bang pour la chrétienté, habituée aux papes cramponnés au trône jusqu’au tombeau. Raisons officielles ? Incapacité administrative (la bureaucratie vaticane a eu sa peau), peur pour son âme… Mais soyons clairs : ce coup d’arrêt brutal fracasse le mythe d’une Église infaillible. Célestin fait figure de trouble-fête politique majeur : il ouvre surtout une brèche historique pour les futurs pontifes rêvant d’un parachute doré hors du Vatican !

Science & savoir : les cerveaux du Moyen Âge (eh oui, ça existait)

Avicenne : le diagnostic avant le stéthoscope

Avicenne, ce n’est pas juste un nom lâché pour faire genre dans les colloques ! Son "Canon de la Médecine" (al-Qānūn fī al-ṭibb) compile tout ce que la médecine antique et médiévale avait de plus costaud — d’Hippocrate à Galien, en passant par ses propres observations cliniques. C’est LA bible médicale pendant plus de cinq siècles, étudiée du Maghreb jusqu’à Paris. Et pourquoi ? Parce qu’il impose la méthode diagnostique (inspection, palpation, observation), une démarche qui ne sera pas égalée avant des siècles. Traduction latine vers 1150 : les facs européennes (Montpellier, Salerne) s’arrachent son bouquin comme une édition collector. Autant vous dire, sans Avicenne et ses commentateurs arabo-andalous, la médecine occidentale serait restée coincée au stade de la saignée au coin du feu.

Aryabhata : mathématiques et astronomie côté orient

Pendant que certains copient bêtement Ptolémée, Aryabhata (Vᵉ siècle) invente son univers. Il pond les premiers tableaux trigonométriques précis en divisant le quart de cercle en 24 parts égales — bien avant que l’Europe ne pige l’utilité du sinus ! Il manie la notion de zéro (même si le symbole viendra plus tard avec Brahmagupta) et transmet toute sa tambouille mathématique via le monde arabo-musulman. Résultat ? Les équations d’Aryabhata irriguent l’algèbre andalouse puis rejaillissent dans les calculs européens bien après sa mort…

Hildegarde de Bingen : phytothérapie, musique et visions – package complet

Hildegarde coche toutes les cases : abbesse, médecin verte avant l’heure (plus de 200 plantes décrites !), compositrice avec soixante-dix chants liturgiques qui font encore frissonner les chœurs modernes… Ah oui, elle balance aussi des visions mystiques dignes d’un best-seller apocalyptique. Surtout, ses manuscrits circulent et survivent là où tant d’autres disparaissent — preuve que son triptyque soin/nature/spiritualité dépasse largement la mode "green" actuelle.

Saviez-vous qu’Hildegarde était consultée par des prélats ET des princes pour élaborer régimes alimentaires personnalisés ? À notre époque où chaque nutritionniste se prend pour une star TV, elle faisait déjà…

Arts, lettres & légende : quand l’imaginaire prend le pouvoir

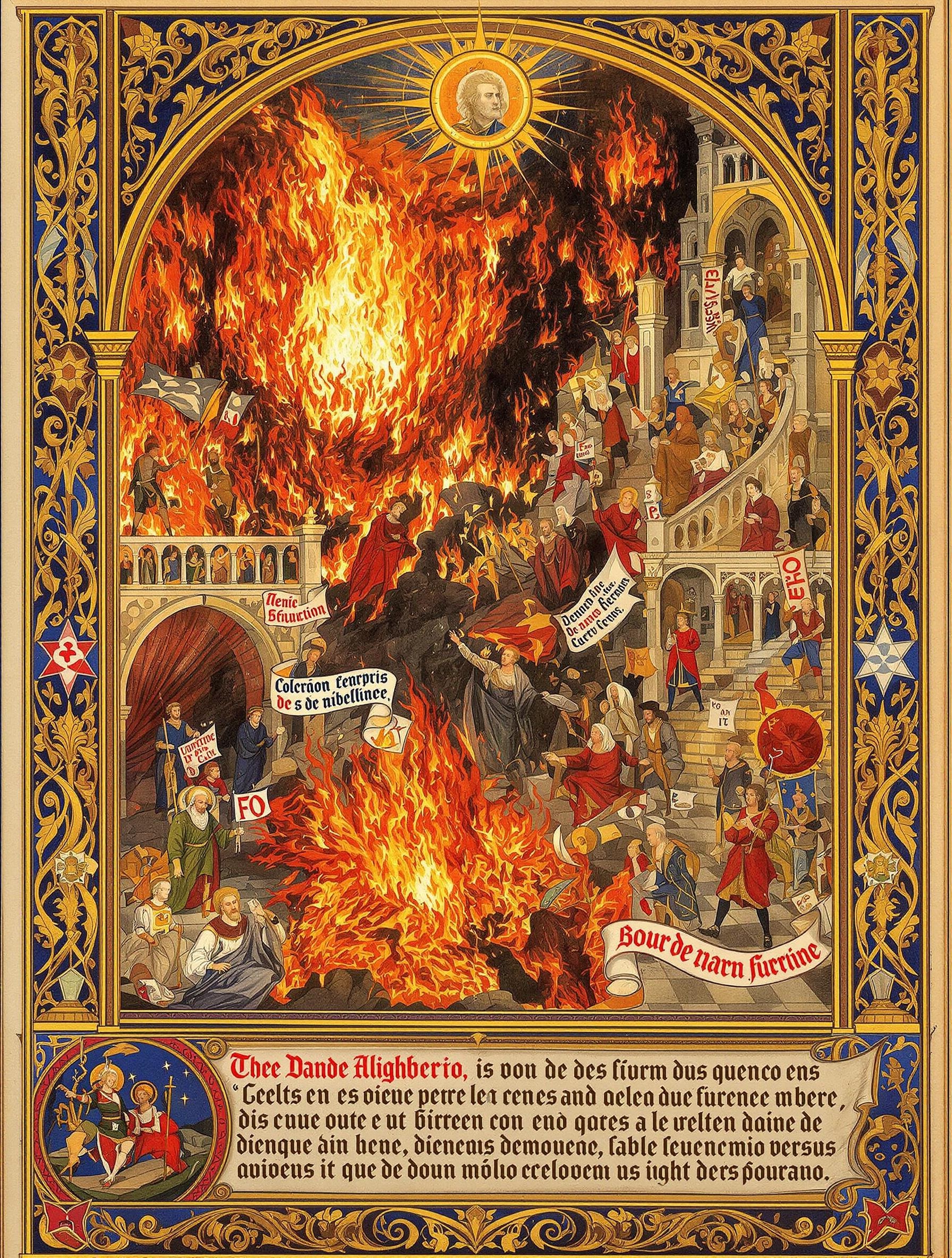

Dante Alighieri : l’enfer comme outil politique et poétique

Oubliez les lectures édulcorées : Dante n’est pas juste un guide touristique du Purgatoire. Son chef-d’œuvre, la Divine Comédie, est pondu en exil, après avoir été jeté hors de Florence pour cause de politique toxique (merci les Guelfes et Gibelins). Tout le voyage infernal est truffé de piques – littéralement – contre ses ennemis politiques ! Il colle dans son Enfer des figures réelles, avec noms et prénoms, histoire d’humilier à jamais ses adversaires… Un tribunal littéraire qui lave plus sale que n’importe quel pamphlet moderne. Dans la vraie vie, ce poète est expulsé pour avoir voulu ménager les deux factions… Résultat ? Il condamne par la plume ceux qui ont fait de Florence un champ de ruines civique. Aucune poésie stérile ici : la Comédie s’impose comme acte de résistance intellectuelle aussi bien que chef-d’œuvre littéraire.

Adam de la Halle : troubadour, pionnier du théâtre musical

Adam de la Halle sort le théâtre du chœur religieux pour l’amener direct sur la place publique ! Avec son Jeu de Robin et Marion (années 1270-1280), il balance la première grande pièce profane mêlant dialogue parlé et chansons. Fini le monopole sacré : place aux histoires d’amour champêtre et de rivalités rustiques… Le public ? Des gars du peuple, pas juste des moines endormis au fond des bancs. Adam invente presque le « spectacle vivant » avant l’heure : intrigue simple mais percutante (un chevalier tente d’enlever Marion sous le nez du brave Robin) ; dialogues naturels ; mélodies entraînantes. Qu’on se le dise : sans ce trouvère téméraire, pas de comédies musicales ni même d’opéras modernes !! Et si vous croyez que tout venait d’Italie ou de Versailles, vous ratez l’origine populaire du théâtre occidental.

Dracula / Vlad l’Empaleur : de la realpolitik sanguine au mythe gothique

On va remettre les pendules à l’heure ! Vlad III dit « l’Empaleur », prince roumain du XVe siècle, c’est avant tout un stratège tordu obsédé par la dissuasion. Sa méthode ? L’empalement massif de ses ennemis, une tactique brutale qui lui vaut une réputation de cruauté extrême. Sauf que dans sa région, on voit surtout en lui un rempart face aux Ottomans. L’homme réel n’a rien à voir avec le vampire romantique ; son surnom Dracula vient juste du nom paternel Dracul (l’ordre du Dragon).

C’est seulement au XIXᵉ siècle que Bram Stoker recycle ce personnage en monstre littéraire suceur de sang pour vendre des romans à sensation en Angleterre ! La boucle est bouclée : brutalité médiévale + imagination victorienne = icône mondiale. Moralité ? Ne confondez jamais stratégie politique cruelle et folklore gothique — sinon vous finirez vous-même empalé sur un malentendu.

Femmes d’influence : les oubliées (enfin) sur le devant de la scène

N’en déplaise aux conservateurs poussiéreux, le pouvoir au féminin n’a pas attendu les quotas modernes pour s’imposer. Au Moyen Âge, quand ça chauffe, certaines femmes assument mieux les crises que beaucoup de prétendus stratèges capétiens. Zoom sur trois championnes qui dynamitent tous les barèmes.

Blanche de Castille : régente au gant de fer

Blanche ne joue pas la régente en dilettante pendant la minorité de Louis IX (1226-1234), elle pilonne littéralement les révoltes nobiliaires. Quand la fine fleur des barons tente d’arracher la couronne des mains du « petit roi », c’est elle qui verrouille les forteresses, négocie comme une pro et brandit l’impôt royal pour casser l’autonomie féodale. Son coup de génie ? Utiliser le fisc comme arme punitive : malheur aux seigneurs récalcitrants ! Deuxième round à sa façon quand son fils part en croisade : elle gère tout, sans jamais lâcher la bride. Les registres fiscaux de l’époque explosent d’activité sous sa houlette – preuve qu’elle ne laisse rien filer dans la nature !

Agnès Sorel : la favorite qui fait vaciller la morale – et le trésor royal

Première favorite officielle du royaume dès 1443, Agnès Sorel n’est pas qu’un trophée dans le lit de Charles VII. Elle s’impose comme conseillère politique, encourageant le roi à reprendre la guerre contre les Anglais. Sans ses rappels musclés, Charles VII aurait continué à végéter dans ses doutes existentiels ! Côté image : elle inspire les premiers portraits féminins réalistes (Jean Fouquet lui consacre un chef-d’œuvre sans filtre ni auréole). Bonus non négligeable : elle relaie mécénat et redistribution des faveurs royales – certains historiens grincent encore des dents en découvrant combien elle a pesé sur le budget national…

Anne de Bretagne : double couronne et unité territoriale

Anne cumule deux couronnes (1491-1514), mais son vrai tour de force tient au soft-power matrimonial. Duchesse lucide sur l’autonomie bretonne, elle négocie une dot bétonnée et arrache deux mariages successifs avec Charles VIII puis Louis XII : chaque union assure à la Bretagne un statut spécial tout en rendant impossible toute tentative d’annexion sauvage par Paris. Sa stratégie ? Imposer des clauses ultra-précises dans chaque contrat nuptial – si vous cherchez le modèle du deal territorial intelligent hors champ militaire, c’est là. On doit à Anne un embryon d’unité nationale qui a fait grincer bien des dents jusqu’à l’Édit d’Union en 1532...

« Le Moyen Âge n’a pas produit que des ombres furtives ou des reines décoratives : ces femmes ont su faire plier noblesse, morale publique et frontières à leur agenda personnel. »

Figures controversées : entre légende noire et réalité nuancée

Charles VI le Fou : folie, crises et proto-communication de crise

Charles VI « le Fou », c’est tout sauf un sobriquet fantaisiste. Voilà un roi qui, dès ses 24 ans, alterne périodes de lucidité et accès hallucinants : il peut confondre ses proches avec des ennemis ou errer dans les couloirs du palais, incapable de reconnaître femme et enfants. Résultat ? Régences à répétition, avec la reine Isabeau de Bavière et des princes du sang se disputant le pouvoir comme des charognards autour d’une carcasse. Le royaume bascule dans une crise institutionnelle longue comme un hiver sans fin ; ce chaos sera aggravé par l’assassinat du frère royal Louis d’Orléans.

Le clou du spectacle ? La cour invente littéralement la communication visuelle avant l’heure avec les « flamboyants » : costumes extravagants, codes couleurs pour chaque faction (Armagnacs vs Bourguignons), tout est fait pour occulter l’instabilité du monarque en baladant le peuple dans un théâtre permanent. Cette époque n’a rien d’archaïque : elle a accouché des premières gesticulations médiatiques pour maquiller les défaillances royales ! Les chroniqueurs eux-mêmes ne s’y sont pas trompés : ils alternent compassion pudique et sarcasme féroce devant ce pouvoir écartelé.

Gilles de Rais : du héros de guerre au monstre juridique

Gilles de Rais, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, pouvait espérer finir en statue sur une grande place… Sauf qu’en 1440, sa chute est brutale : procès public à Nantes, accusations de meurtres d’enfants par centaines, sorcellerie et perversion. On lui colle le surnom de Barbe-Bleue façon conte noir. Mais attention ! Les archives du procès sont tout sauf neutres : rédigées sous pression ecclésiastique ET pour servir les intérêts politiques locaux.

Derrière la figure du monstre surgit une mécanique judiciaire expéditive – aveux extorqués sous menace de torture, témoins aux motivations troubles… Si bien que certains historiens modernes osent remettre en question l’étendue réelle des crimes (tout en reconnaissant un fond glauque). Ce qui est sûr : Gilles incarne la bascule entre la gloire chevaleresque et la construction du « monstre médiéval » par l’appareil judiciaire. Il inaugure malgré lui un genre : celui où le héros devient effigie à brûler sur l’autel des peurs collectives. Pour la nuance historique ? Il faudra encore attendre…

Cosme de Médicis : banquier, mécène et architecte du soft power

Cosme l’Ancien n’est pas qu’un richissime banquier planqué derrière ses comptoirs florentins—il orchestre une véritable mainmise sur la cité par le nerf de la guerre : l’argent. Son truc ? Utiliser les profits colossaux de sa banque familiale pour placer ses fidèles à tous les postes-clés (conseil, magistrature), distribuer prêts avantageux aux alliés ou ruiner discrètement tout opposant gênant.

Mais là où Cosme pulvérise la concurrence politique, c’est côté image : il finance églises (San Lorenzo), hôpitaux et artistes (Donatello ou Brunelleschi lui doivent leur carrière !). Son mécénat booste Florence comme aucune ville ne l’avait connu—la Renaissance explose grâce à son obsession pour le prestige urbain. En manipulateur hors pair, il impose une stabilité autoritaire sous couvert d’embellissement culturel ; le soft power version Quattrocento ! Les Médicis domineront Florence non pas comme tyrans officiels mais comme « premiers citoyens », toujours au-dessus (et non au-devant) de l’affiche politique.

Comment évaluer l’héritage des personnages médiévaux aujourd’hui ?

Sérieusement, croire que l’héritage médiéval se jauge à la louche, c’est méconnaître la rigueur de l’histoire actuelle. L’analyse critique impose un passage à la moulinette : on ne se contente plus d’ânonner les chroniques monastiques ou les biographies écrites sous contrôle royal. Aujourd’hui, chaque figure du Moyen Âge subit un triple filtre — et c’est tant mieux, vu le nombre de bourdes (et d’oublis volontaires) des siècles passés.

Critères d’analyse : sources, biais historiographiques et pop culture

Avant de s’émerveiller devant une Jeanne d’Arc ou un Charlemagne, il faut trier. Les sources primaires (chartes, lettres originales, manuscrits d’époque) portent leurs propres limites : propagande religieuse, autosatisfaction nobiliaire ou silences gênés sur « les basses classes ». Les sources secondaires ? Pas mieux : leur fiabilité dépend de l’époque qui les produit (gloire aux héros sous la IIIe République, par exemple…). Ajoutez la pop culture qui recycle tout à sa sauce Netflix : attention au grand écart !

| Type de source | Fiabilité | Exemple |

|---|---|---|

| Source primaire | Variable (biais évident) | Chronique de Froissart |

| Source secondaire | Dépend du contexte/époque | Biographie « héroïsée » du XIXe siècle |

| Pop culture | Nulle pour l’historien | Série TV « Viking », BD sur Jeanne d’Arc |

Seule la confrontation minutieuse des sources permet d’éviter le piège des légendes plaquées sur le réel !

Pourquoi ces figures restent-elles dans nos programmes scolaires ?

Soyons francs : si Aliénor, Charlemagne et Jeanne trônent dans tous les manuels, ce n’est pas pour leur simple exploits. C’est surtout parce qu’ils servent la mémoire nationale, cette grande fabrique identitaire héritée de la Troisième République française. Les programmes scolaires — régulièrement mis à jour mais jamais révolutionnés — perpétuent un panthéon calibré selon l’idée qu’on veut donner de la France aux élèves. Le rôle du manuel ? Mieux qu’un annuaire téléphonique historique : un outil marketing patrimonial. On vend du mythe collectif… quitte à zapper quelques vérités dérangeantes (voir le sort réservé aux anonymes ou aux figures non conformes).

Les angles morts à ne pas zapper (classes populaires, monde rural, etc.)

On nous gave encore trop souvent avec rois et chevaliers façon blockbuster… alors que 90% de la population végète dans l’ombre ! Heureusement (mais ça reste discret), les études micro-historiques et histoire sociale viennent gratter sous le vernis : vie quotidienne des paysans, résistances villageoises, élites rurales méconnues (voir étude récente)… Tout cela déconstruit les clichés moisis sur un « peuple passif ». L’invitation est claire : élargissez votre focale – sans quoi vous ne comprendrez jamais vraiment comment fonctionne une société médiévale ni pourquoi certains destins sortent du lot.

Ce que ces personnages du Moyen Âge nous murmurent encore

Le Moyen Âge n’est pas une simple archive de vieilleries : il regorge de figures et d’héritages qui résonnent encore aujourd’hui. Ces figures qu’on vient de passer au scanner ne sont pas que des souvenirs pour passionnés d’armoiries. Leur héritage irrigue la modernité, des débats sur l’autorité jusqu’à l’influence culturelle ou la place des femmes dans le pouvoir. Les traditions médiévales ont été recyclées, adaptées, parfois violemment détournées dès le XVIᵉ siècle pour servir causes politiques ou fantasmes nationaux (voir étude), preuve que notre époque n’a rien inventé côté storytelling ou manipulation historique. Au fond, chaque époque bricole son Moyen Âge sur mesure…

Gestion des médias & limites globales

Soyons clairs : ici, pas d’overdose médiatique ni de galerie à rallonge. Deux images et une seule vidéo pour tout l’article — pas plus, pas moins. Tout le reste serait du vent visuel et un boulet pour le SEO (

voir conseil pertinent).

Optimisation SEO images Moyen Âge

Dans la vraie vie, une image qui cartonne sur Google, c’est :

- nommage de fichier précis (pas de « image123.jpg », mais du « vlad-empaleur-gravure-xvie.jpg »),

- balise alt descriptive (pour décrire la scène et booster accessibilité ET référencement),

- poids compressé sans sacrifier la netteté (TinyPNG ou équivalent)

- contexte éditorial fort : chaque image doit servir l’argumentaire, pas meubler le vide.

Placement & description média

La seconde image débarque dans la section « Figures controversées ». Et là, pas question de chipoter : il s’agit d’une gravure du XVIᵉ siècle représentant Vlad III à cheval, épée levée — incarnation parfaite de la confusion entre mythe gothique et réalité politique. Pas d’imagerie bateau façon vampire hollywoodien ici : on veut du caractère historique.

"Deux images, une vidéo : le choix éditorial qui fait respirer le texte et hisse votre référencement plutôt que noyer l’essentiel sous les pixels inutiles."