L’allégorie de la caverne est sans doute le texte philosophique le plus connu de l’histoire de la pensée. Mais aussi l’un des plus mal compris. Autant vous dire que les approximations ont la fâcheuse tendance à me donner de l’urticaire. Alors, on vous a compilé le guide le plus complet (et pratique) du web. Au programme :

- Une explication en 5 minutes pour briller en soirée.

- Un décryptage ultra-détaillé en 10 chapitres et 2000 mots.

- Une fiche de révision complète avec schéma, citations et QCM.

- Une analyse des applications contemporaines, de l’éducation au management en passant par les médias.

- Une interprétation critique des enjeux politiques du texte. Le tout, pour (enfin) comprendre ce que veut vraiment dire ce texte fondateur. Et pourquoi il nous concerne autant aujourd’hui.

Allégorie de la caverne : l’explication ultra-claire en 5 minutes

Impossible d’attaquer ce sujet sans gifler les clichés : l’allégorie de la caverne, c’est bien plus qu’un gadget pour briller au bac philo. On parle ici de hacking mental made in Platon, sauce Socrate – une scène qui pulvérise les fake news avant même l’invention du wifi. Ceux qui croient encore que c’est une vieille parabole poussiéreuse n’ont rien compris à ses implications aussi actuelles que glitchées.

Le pitch en une phrase (sans jargon)

"Suppose des gens enchaînés dans une grotte, ne voyant que des ombres projetées, et imagine ta vie si tu ne sortais jamais mater la vraie lumière – Netflix spoiler : tout le monde croit connaître la réalité, mais personne ne sait qu’il binge-watch juste un reflet."

« Imagine des hommes dans une demeure souterraine… Ils n’ont vu d’eux-mêmes ni de leurs voisins rien d’autre que des ombres projetées par le feu sur la paroi d’en face. » (Platon, La République, Livre VII)

Les 4 idées clés à retenir tout de suite

- Le monde sensible selon Platon : Tu crois voir la vérité ? Faux ! Tu mates juste les ombres sur ton mur, version Socrate sous stéroïdes. Le sensible = illusion XXL.

- Le monde intelligible derrière l’écran : Ce que tu piges vraiment du réel ne commence qu’en sortant de la grotte – bonjour le soleil, adieu les fake news !

- La conversion cognitive façon extraction brute : Se libérer, c’est douloureux et ça pique sévère. Mais rester esclave des apparences ? C’est plonger tête baissée dans le dark web du mental.

- Retour du prisonnier, ou comment Platon trolle l’éducation : Celui qui sort et revient expliquer ce qu’il a vu se fait huer ou pire... Dans la vraie vie ? Le messager est toujours suspect – et ça déclenche souvent plus d’allergies que d’épiphanies.

Qui parle, à qui, et pourquoi ? Le contexte indispensable

Platon, Socrate et La République : rappel express

Platon, c’est l’archétype du philosophe hacker d’Athènes, formé chez les pythagoriciens (oui : Pythagore, Philolaos de Crotone – ces types obsédés par la géométrie secrète du cosmos). Mais soyons honnêtes : sans Socrate pour servir de porte-voix punchy dans ses dialogues, Platon serait resté un nerd conceptuel. Dans La République (surtout Livre VII), Platon balance la caverne en mode pièce de théâtre mentale : Socrate mène le bal, Glaucon fait office de sidekick. Pourquoi ? Parce que l’éducation est pour lui une question existentielle – pas juste des maths ou du blabla sur la justice. Autant vous dire que si tu sépares le duo Platon-Socrate, tu rates la moitié des hacks intellectuels. Soyons clairs.

Athènes IVᵉ siècle : crise politique, crise de la vérité

Athènes au IVᵉ siècle avant J.-C., c’est l’enfer bureaucratique après la bataille des Arginuses. On frôle le chaos post-Aigos Potamos, corruption qui explose avec les sophistes qui vendent leur rhétorique comme on file des likes sur Insta. La démocratie vacille entre procès collectifs absurdes (genre condamnation massive des stratèges) et marasme sous la Paix d’Antalcidas dictée par les Perses. Résultat ? Personne ne sait plus ce qu’est la vérité ou la justice ; les citoyens votent à côté de leurs sandales – ambiance fake news avant l’heure.

Dans la vraie vie.

Déroulé de l’allégorie : scène par scène, sans perdre le fil

Prisonniers enchaînés : le monde sensible et ses ombres

Soyons clairs, la plupart des élèves croient qu’ils pigent ce passage… alors qu’ils zappent la radicalité du dispositif. Les prisonniers ? Alignés en rang d’oignons, chaînes aux chevilles et au cou, incapables de tourner la tête – dos à l’entrée, face à un mur. Leurs seules "données" ? Des ombres déformées par un feu planqué derrière eux. Inutile d’espérer une expérience sensorielle complète : ils vivent dans l’équivalent antique de la réalité virtuelle low-cost – pas d’accès au code source.

Platon anticipe ici la Gestalt (regroupement instinctif des stimuli) et le biais de confirmation : chaque prisonnier n’analyse que ce qui valide ce qu’il a toujours vu. Leur univers mental est minuscule, verrouillé. Anecdote pour briller : la meilleure peinture sur le sujet est signée Michiel Coxcie (XVIe), exposée au Musée de la Chartreuse à Douai – ambiance glaciale garantie.

La libération : le choc de la dissonance cognitive

Dès qu’un prisonnier est détaché ? C’est panique à bord. La lumière lui éclate les yeux, tout s’effondre : les ombres n’étaient que des fake news sensorielles. Leon Festinger aurait kiffé : c’est la dissonance cognitive pure.

- Vision brouillée (photophobie)

- Stress aigu et nausées existentielles

- Colère envers soi-même (« Comment ai-je pu gober ça ?! »)

- Désorientation totale

- Négation initiale (« Ce n’est pas possible ! »)

L’ascension hors de la grotte : métamorphose ontologique

Sortir de la caverne, c’est pas juste "aller dehors" : c’est changer d’être. Le prisonnier se coltine une double fracture : abandon du monde sensible (plus rien d’immédiat n’a de consistance) ET découverte du monde intelligible où tout se fonde sur l’idée et non l’apparence. Platon recolle ici au Timée (l’ordre du cosmos) et au Mythe d’Er (quête du vrai après la mort). Le soleil ? C’est ni plus ni moins que le Bien pur – lumière qui rend possible toute compréhension réelle, loin du storytelling des ombres.

Retour dans la caverne : mission impossible ?

Le gars décide de revenir expliquer tout ça aux autres ? Autant vous dire qu’il va se faire allumer façon syndrôme Cassandre… Moqueries, hostilité, suspicion totale. Rejet massif car il remet en cause leur monde entier – personne ne veut lâcher sa matrice cognitive sans se défendre. Dans la vraie vie, tout lanceur d’alerte croise ce mur social – ceux qui restent dans l’obscurité préfèrent discréditer celui qui a vu la lumière plutôt que sortir eux-mêmes.

Autant vous dire, ça pique.

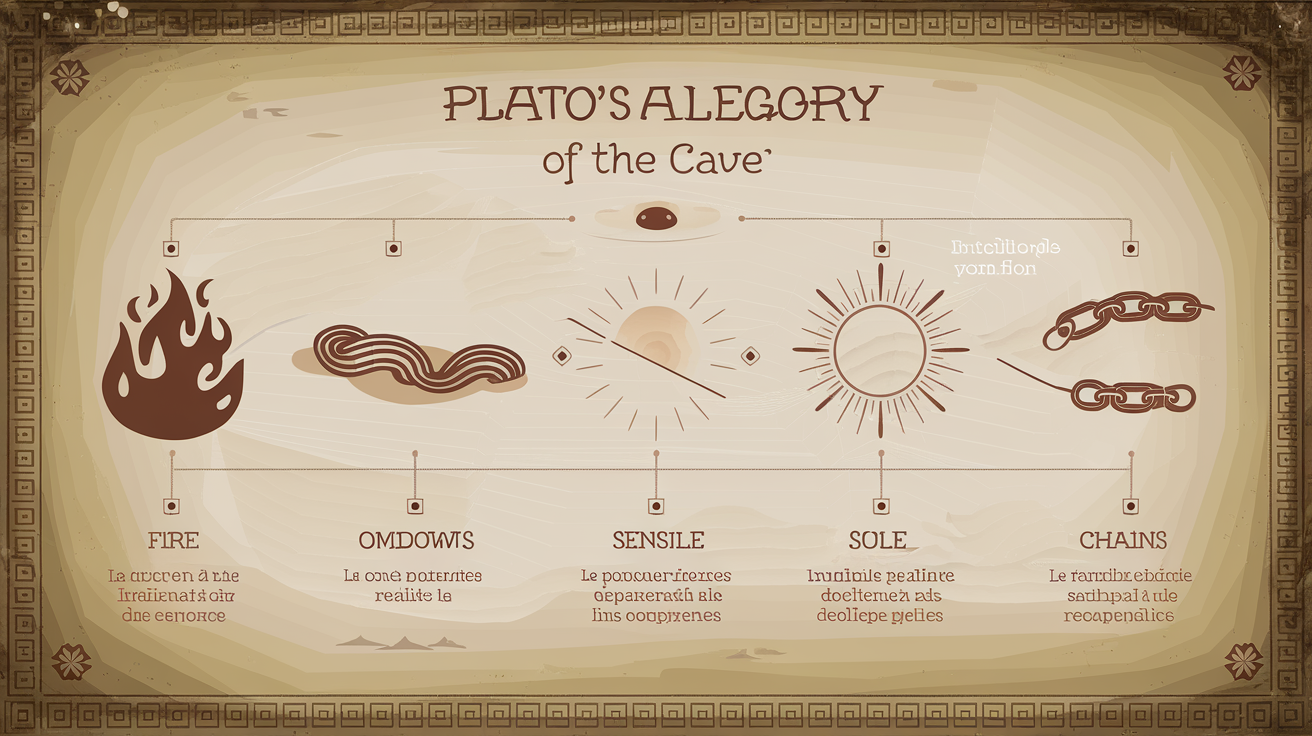

Ce que chaque symbole veut VRAIMENT dire (et pourquoi on s’en fiche rarement)

Soyons clairs : qui se contente de réciter « ombres = illusions, soleil = vérité », passe à côté de la puissance du setup platonicien. Derrière chaque objet de la caverne, ça pulse fort côté métaphysique ET hacking pédagogique. Ni hasard ni folklore : Platon digère la géométrie pythagoricienne, l’ontologie hardcore et les proto-neurosciences. Voilà la cartographie réelle — pas un gadget pour fiche bristol.

Feu, ombres, soleil : du sensible à l’intelligible

| Symbole | Monde | Concept |

|---|---|---|

| Chaînes | Sensible | Conditionnement / Habitus |

| Ombres | Sensible | Perception biaisée / Illusion |

| Feu | Limite du sensible | Médiation (illusion de clarté) |

| Soleil | Intelligible | Bien absolu / Principe d’intelligibilité |

En mode pythagoricien, chaque niveau correspond à une gradation du réel – des mathématiques planquées sous le décor. Le feu fait office d’ersatz solaire (lumière indirecte), tandis que le soleil, c’est la Forme pure (le vrai code source). Autant vous dire : si tu ne captes pas cette échelle, impossible de hacker ta propre grotte cognitive.

Chaînes et douleur : résistance au changement

Les chaînes ? Ce n’est pas juste la prison sociale. C’est la résistance neurologique à l’apprentissage — plasticité synaptique en mode verrouillé ! Sortir de la caverne, c’est forcer le cerveau à reboucler ses réseaux neuronaux ; c’est douloureux car toute rupture avec le connu active notre circuit d’alarme (« danger ! »). La souffrance est donc le prix biochimique de toute liberté intérieure — dans la vraie vie, 95% des gens préfèrent rester attachés. Autant vous dire…

Le soleil comme métaphore du Bien : explication épistémologique

Le Soleil chez Platon = Source + Visibilité + Vitalité. Ce n’est pas juste l’objet brillant dehors : c’est LA condition pour que quelque chose soit connaissable ET vivant intellectuellement. Sans soleil ? Aucune idée intelligible ne peut exister ni être vue — blackout total sur le réel.

Équation didactique (pour ceux qui grattent plus loin) : Soleil ≈ Forme du Bien ⇒ cause de toute connaissance ET existence. Autrement dit : le Savoir n’éclot qu’à partir d’un principe supérieur – ce que les non-initiés prennent pour un simple astre est en fait l’API universelle du vrai. Spoiler : même les profs zappent souvent cette charge explosive…

Applications contemporaines : de Netflix aux bulles d’info, la caverne 2.0

Dans la vraie vie, on est bien au-delà du mythe antique : le syndrome de la caverne se réplique sous stéroïdes dans nos classrooms, feeds et open spaces. Platon aurait halluciné devant TikTok ou les hackathons façon Silicon Valley. Soyons clairs : le projet platonicien n’a jamais été aussi brûlant — casser les chaînes, ce n’est pas une punchline mais une nécessité XR.

Éducation et pédagogie active : comment casser les chaînes aujourd’hui

Trois méthodes qui ne font pas semblant :

- Classe inversée : Ici, l’élève sort direct du mode « passif » (mode prisonnier) pour devenir acteur de son apprentissage. On balance les notions clés AVANT le cours (vidéo, podcast), puis on démonte les illusions ensemble en live – questions critiques obligatoires.

- Réalité augmentée/XR : Les expériences immersives brisent l’illusion en exposant à des points de vue contradictoires et inattendus. Autrement dit, tu ne restes pas scotché à une seule paroi : tu explores d’autres grottes mentales.

- Débat socratique : Oublie l’exposé plan-plan ! Ici chacun joue Socrate – questions ouvertes, objections sans pitié et remise en cause des présupposés… jusqu’à ce que quelqu’un se prenne sa propre ombre dans la face.

Médias & réseaux sociaux : ombres numériques et algorithmes

Sur TikTok et Instagram ? C’est la caverne puissance mille. Les algorithmes filtrent ton feed comme le feu distordait les ombres – sauf qu’ici, ta bulle devient sur-mesure façon NFT narcissique. Chambre d’écho partout : tu crois découvrir le monde alors que tu scrolles juste un miroir sale. Platon a tout prévu, mais avec moins de bug visuel…

Management & innovation : sortir de la grotte corporate

Soyons clairs : dans 99% des entreprises, tout le monde pense innover alors que tout le monde reste aligné bien sagement devant la paroi PowerPoint. Le vrai hack ? Organiser un hackathon interne où chaque équipe doit démonter ses propres biais cognitifs (préjugés, routines absurdes) grâce au design thinking. L’enjeu n’est pas de pondre l’idée « disruptive » du siècle – mais d’affronter sa propre obscurité organisationnelle et d’accepter que l’ascension hors de la grotte sera inconfortable… mais vitale pour virer les œillères collectives.

Interprétations critiques : ce que les commentateurs se disputent encore

Vision élitiste ou appel démocratique ?

Soyons clairs : la caverne de Platon, ça sent l’élitisme à plein nez pour pas mal d’historiens. Popper dézingue Platon comme proto-totalitaire, voyant dans ses philosophes-rois un club fermé qui méprise le peuple et favorise la pensée unique : grosse ambiance « seuls les initiés peuvent sortir de l’ombre ». Jaeger rétorque que l’allégorie sert plutôt d’appel à une éducation émancipatrice accessible à tous – l’ouverture contre le bunker conceptuel. On nage en pleine bataille d’interprètes, personne n’a jamais tranché pour de bon.

Dimension politique : le philosophe-roi est-il dangereux ?

Robert Baccou n’a pas mâché ses mots : il voit chez Platon un blueprint du totalitarisme soft. Le pouvoir confié aux philosophes-rois risque toujours de muter en tyrannie froide – même Socrate dans le texte anticipe la dérive des gardiens vers une soif de contrôle, jamais très loin de la dictature intellectuelle. Dans la vraie vie, ça pue le risque systémique.

Limites et contre-exemples modernes

Faut arrêter d’idéaliser : des expériences VR récentes montrent que même plongées dans des univers alternatifs (version Matrix), les croyances cramponnent plus fort qu’un verrou biométrique. La sortie de la caverne ne garantit rien : certains prisonniers préfèrent upgrader leurs illusions plutôt que s’en défaire. Le mythe s’effrite dès qu’on teste la plasticité cognitive réelle, spoiler.

Fiche de révision express : citations, schéma et QCM maison

Texte original vs traduction : les passages incontournables

« Ἐν δὲ τῷ εἰλικρινεῖ τῆς ψυχῆς μέρει ἀληθινώτατα ἂν ὁρῴη ταῦτα, ὅταν αὐτοῦ αὐτὰ καθαρῶς τῇ διανοίᾳ λάβοι.»

— « Dans la partie la plus pure de son âme, on saisit le vrai le plus authentique, quand on l’appréhende par la pensée seule. »« Ὅρα οὖν, εἶπον, φησὶν, καινοτάτην παιδείαν ἣν οὐκ οἴει... »

— « Vois donc, dis-je, une éducation toute nouvelle dont tu ne soupçonnais pas même l’existence… »« …καθάπερ ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβάς… »

— « …comme un passage de l’ignorance à la connaissance… »

Schéma visuel : la caverne en un coup d’œil

- Prisonniers enchaînés

- Dos à l’entrée, perçoivent uniquement des ombres sur la paroi.

- Feu derrière eux

- Source des ombres ; réalité filtrée artificiellement.

- Objets transportés (marionnettistes)

- Projettent les ombres trompeuses.

- Libération d’un prisonnier

- Détachement brutal, choc sensoriel ; découverte progressive d’une réalité supérieure.

- Ascension vers l’extérieur

- Douleur/aveuglement initial → vision claire du monde réel ; compréhension du soleil comme cause ultime.

- Retour dans la caverne

- Difficulté à convaincre les autres ; rejet social et scepticisme massif.

Quiz éclair : testez si vous avez vraiment vu la lumière

-

Que symbolisent les ombres sur le mur ?

A) La vérité absolue

B) Des illusions perceptives

C) Un rêve collectif -

Quel est le rôle du feu dans l’allégorie ?

A) Créer une fausse clarté du sensible

B) Permettre aux prisonniers de se libérer

C) Représenter la connaissance parfaite -

Qu’évoque le soleil dans cette histoire ?

A) L’oppression politique

B) Le Bien en tant que source de tout savoir vrai

C) Une simple étoile physique -

Pourquoi le retour du prisonnier est-il problématique ?

A) Il impose des lois absurdes aux autres

B) Il provoque la jalousie de ses pairs

C) Sa perception dérange les certitudes collectives -

À quoi sert vraiment l’allégorie aujourd’hui ?

A) Décorer un devoir de philo sans réfléchir plus loin

B) Comprendre nos biais cognitifs et sociaux actuels

C) Justifier n’importe quelle croyance populaire

Score global qualité : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ce qu’il faut retenir pour ne plus confondre l’ombre et la lumière

Trois lignes claires & cash :

- Autant vous dire : le confort des apparences = piège à zombies cognitifs. Le monde sensible, c’est la salle d’attente de la vraie connaissance.

- Soyons clairs : apprendre, c’est se prendre des coups – mais vouloir rester dans sa bulle, c’est choisir la servitude douce plutôt que l’autonomie active. Platon n’a jamais prôné la sécurité mentale.

- Dans la vraie vie : l’ombre rassure, la lumière bouscule. La question n’est pas « veux-tu te libérer ? » mais « as-tu les nerfs d’affronter ce qui t’échappe encore ? »

3 actions immédiates pour ‘sortir de la grotte’

- Doute méthodique : Challenge chaque info « évidente » au lieu de scroller passif – tu verras, ça gratte !

- Rencontre cognitive : Discuter avec quelqu’un qui pense à l’opposé (vraiment) ; pas juste liker un post contradictoire.

- Expérience XR ou débat socratique : Teste un outil immersif ou provoque un vrai face-à-face argumenté – sensations garanties.

Es-tu prêt à sortir du lot ou tu préfères polir tes chaînes avec style ?