Sur le papier, une année civile dure 365 jours. Pourtant, la réalité est plus complexe. Par exemple, 2024 comptera un jour de plus que 2023, car elle sera bissextile. Mais au fait, pourquoi certaines années durent-elles 366 jours au lieu de 365 ? La réponse réside dans un chiffre précis : 365,2422, soit la durée moyenne de la révolution terrestre autour du Soleil. Le problème ? Ces 5 heures, 48 minutes et 45 secondes surnuméraires finissent par s'accumuler et décaler les saisons. La solution consiste à ajouter un jour au calendrier tous les quatre ans (ou presque). Cependant, ce bricolage en cache d'autres, et même avec cette solution, l'année civile reste désalignée de l'année astronomique.

En fait, jamais une année ne dure exactement le même nombre de jours que la précédente ou la suivante. Ce qui nous amène à la question qui fâche : "Et si on se contentait d’un nombre rond de jours ?"

On vous explique tout dans notre article.

Combien de jours y a-t-il dans une année ?

365 jours : le standard de l'année commune

Soyons clairs, personne n’a jamais vu l’ombre d’un « jour officiel » tomber du ciel, mais on continue de rabâcher que l’année fait 365 jours. L'année commune n'est pas un mythe, mais une rustine historique qui persiste parce qu'on préfère ajuster les chiffres plutôt que de s'attaquer à la mécanique céleste. Cette durée, c’est l’art de faire rentrer une orbite terrestre bancale dans un tableau Excel papal.

Voici ce que nous faisons exactement 365 fois par an :

- Observer le Soleil se lever et se coucher (sauf si vous vivez au cercle polaire, là c’est la récré)

- Voir la Terre tourner sur elle-même (même si tout le monde fait semblant de l’oublier)

- Planifier ses vacances… puis les annuler faute de budget

- Fêter des anniversaires non-bissextiles comme si c’était la découverte du feu

- Recevoir des factures mensuelles cachées sous des "périodes d’abonnement annuelles"

366 jours : l'exception bissextile

Avec l'année bissextile, on atteint le sommet du patchwork administratif, surnommé le « patch day papal » dans sa version calendrier. Tous les quatre ans, histoire de ne pas laisser filer six heures orphelines dans la nature, on case un 29 février comme on bouche une fuite avec du chewing-gum. Le concept ?

On ajoute un jour bonus pour sauver la face d’un calendrier qui refuse d’assumer ses failles.

Merci à Grégoire XIII (celui qui a validé cette gymnastique temporelle au XVIe siècle) : sa réforme du calendrier grégorien relève davantage de la tractation diplomatique entre Églises que d'une avancée astronomique majeure.

Réactions populaires au 29 février :

- 👍👍😃 pour les natifs du 29/02 qui fêtent leur âge réel tous les quatre ans.

- 👎😒👎 pour ceux qui doivent bosser un jour de plus sans paie supplémentaire.

Infographie : comparaison visuelle entre année commune et bissextile

Imaginez le schéma mental suivant : sur fond bleu nuit, deux orbites bien nettes autour du Soleil. À gauche : la Terre complète sa boucle en 365 cases – chaque case étant un jour standard. À droite : une orbite quasiment identique… sauf qu’elle affiche fièrement sa 366e case, signalée par un énorme "29 février" en lettres blanches bien arrogantes. Des flèches circulaires relient et opposent les deux systèmes, soulignant qu’en réalité, tout ça reste une histoire d’arrangement plus qu’un exploit de précision scientifique.

Pourquoi 365,2422 jours ? Les dessous astronomiques

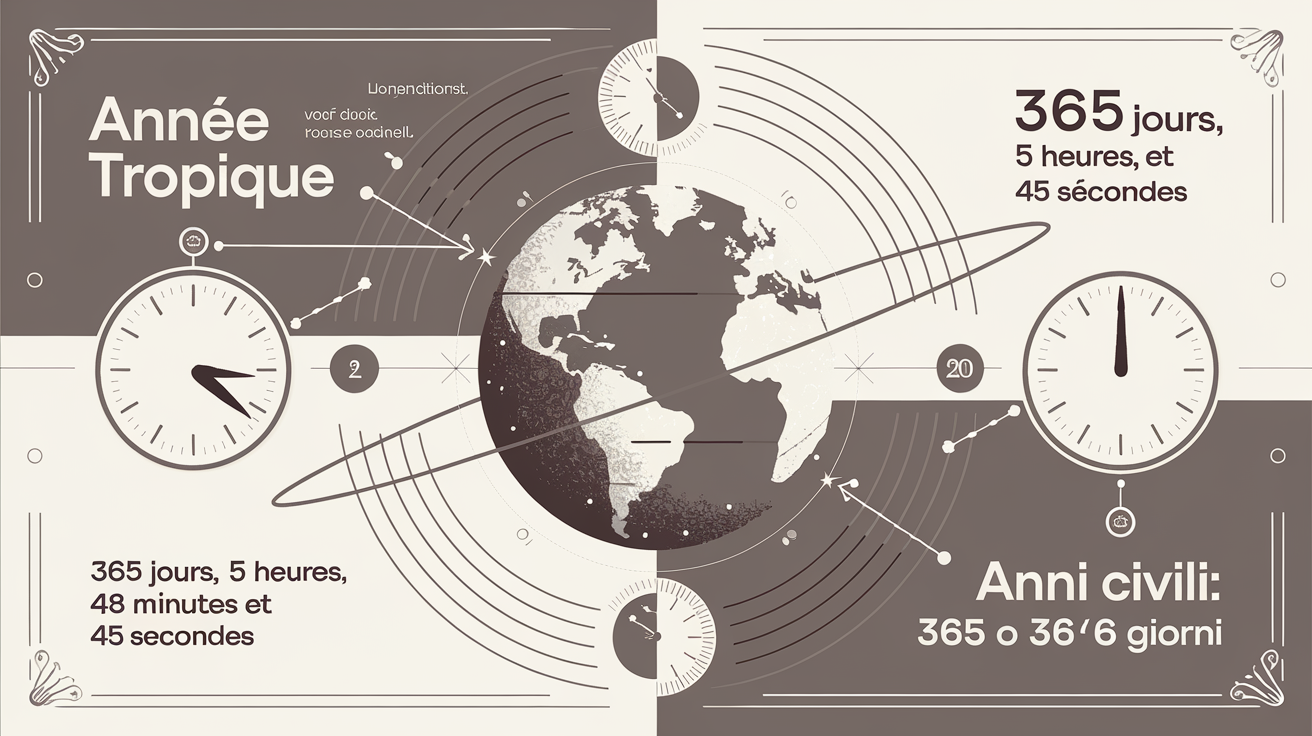

La révolution terrestre autour du Soleil : durée réelle

Si l'on mettait de côté nos préoccupations administratives, on constaterait qu'aucun astre ne s'aligne docilement sur nos cases Excel. Dans la vraie vie d’astronome, il faut exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes pour que la Terre boucle sa valise autour du Soleil : c’est l’année tropique (rien à voir avec vos vacances aux tropiques, hein). Cette année tropique – entité purement astronomique – mesure le temps entre deux passages successifs du Soleil à l’équinoxe de printemps. Elle n’a rien à voir avec notre "année calendaire" bricolée au burin par des papes et des empereurs en costume.

« Le Soleil ne lit pas notre calendrier grégorien »

De l'année tropique au calendrier civil

Vous croyez que votre agenda suit la danse céleste? Raté ! Le calendrier grégorien (celui qu’on utilise tous, même pour noter ses rendez-vous chez le dentiste) prétend coller à cette année tropique… mais ce n’est qu’un cache-misère élaboré. Les Égyptiens avaient déjà anticipé ce décalage en utilisant un calendrier solaire. La réforme de Grégoire XIII en 1582, quant à elle, a corrigé les dérives du calendrier julien, qui accumulait un retard d'un jour tous les 128 ans. Résultat : on a aligné arbitrairement l’équinoxe sur le 21 mars et viré dix jours du calendrier d’un claquement de doigts papal. Diplômatie religieuse ou tentative désespérée de dompter l’orbite terrestre ? Plutôt la deuxième option…

Les 5 heures, 48 minutes et 45 secondes qui posent problème

On voudrait croire que tout roule… mais ces fameuses cinq heures quarante-huit minutes quarante-cinq secondes font déraper tout le système ! Voilà pourquoi il faut "intercaler" (mot d’expert pour dire bidouiller) parfois un jour supplémentaire. Le vrai bazar, c’est ce glissement constant des équinoxes – l’effet papillon du calendrier bâclé.

Conséquences concrètes :

- Dérive progressive des saisons : Si on arrêtait d’ajuster, Noël finirait fêté en tongs dans mille ans.

- Pâques qui change tout le temps : L’Église rame à synchroniser la fête sur une Lune indocile.

- Décalage fiscal potentiel : Un jour fantôme ici ou là et hop, vos impôts tomberaient un mois plus tôt…

Il est clair que la nature se moque éperdument de nos ajustements administratifs.

Années bissextiles : règles, exceptions et guide pratique

Divisible par 4, sauf par 100 et 400 : comprendre la règle

Ah, la « grande logique » du calendrier grégorien : un chef-d’œuvre de diplomatie papale plus que de mathématique pure. On nous a pondu une règle en trois coups dignes d’un jeu de bonneteau temporel. L’algorithme officiel ? Accrochez-vous :

- Si l’année est divisible par 4, c’est bon, elle pourrait être bissextile…

- …Sauf si elle est divisible par 100 (là, on vous grille la priorité comme à un rond-point en Italie)

- …Sauf si elle est aussi divisible par 400 (et là, miracle : elle redevient bissextile – merci le lobby des astronomes frustrés)

Ainsi, une année comme 1900 n'est pas bissextile, mais 2000 l'est. Ça n’a rien d’élégant ; c’est juste un bricolage pour retarder la dérive sans trop froisser les dignitaires de l’époque.

Checklist express – Est-ce une année bissextile ?

- [ ] L’année est-elle divisible par 4 ?

- [ ] NON → Pas bissextile. Oubliez le 29 février.

- [ ] OUI → Continuez

- [ ] Est-elle divisible par 100 ?

- [ ] NON → Bissextile. Sortez les bougies en rab !

- [ ] OUI → Encore une chance…

- [ ] Est-elle divisible par 400 ?

- [ ] OUI → Bissextile (faites sauter le Champagne papal)

- [ ] NON → Pas bissextile. C’est cruel, mais c’est la règle.

Les prochaines années bissextiles jusqu'en 2100

Les prochaines années à se farcir un 29 février sont faciles à pister sur toute bonne page Wikipédia qui se respecte… mais soyons précis (et grinçants) :

2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076,

2080, 2084, 2088, 2092 et… tenez-vous bien… pas de bol pour les fans de chiffres ronds : pas de bissextile en 2100! On saute le tour parce que papy Grégoire voulait éviter d’empirer la confusion séculaire.

Le 29 février : impact sur l'état civil et les salaires

Dans la réalité administrative – que ce soit en France ou au Québec – naître un 29 février entraîne souvent des complications : certains logiciels refusent cette date (« date invalide »), et certaines caisses d'allocations simplifient en calculant au plus court. Bref, rien de simple. Les contrats de travail annualisés ne reconnaissent AUCUNE « prime » ce jour-là ; les bulletins de salaire restent taiseux sur ce point ! En Belgique et au Canada pareil : le droit s’adapte mal à ces intercalations astrales et l’administration choisit souvent la facilité (28 février ou le lendemain pour fêter officiellement).

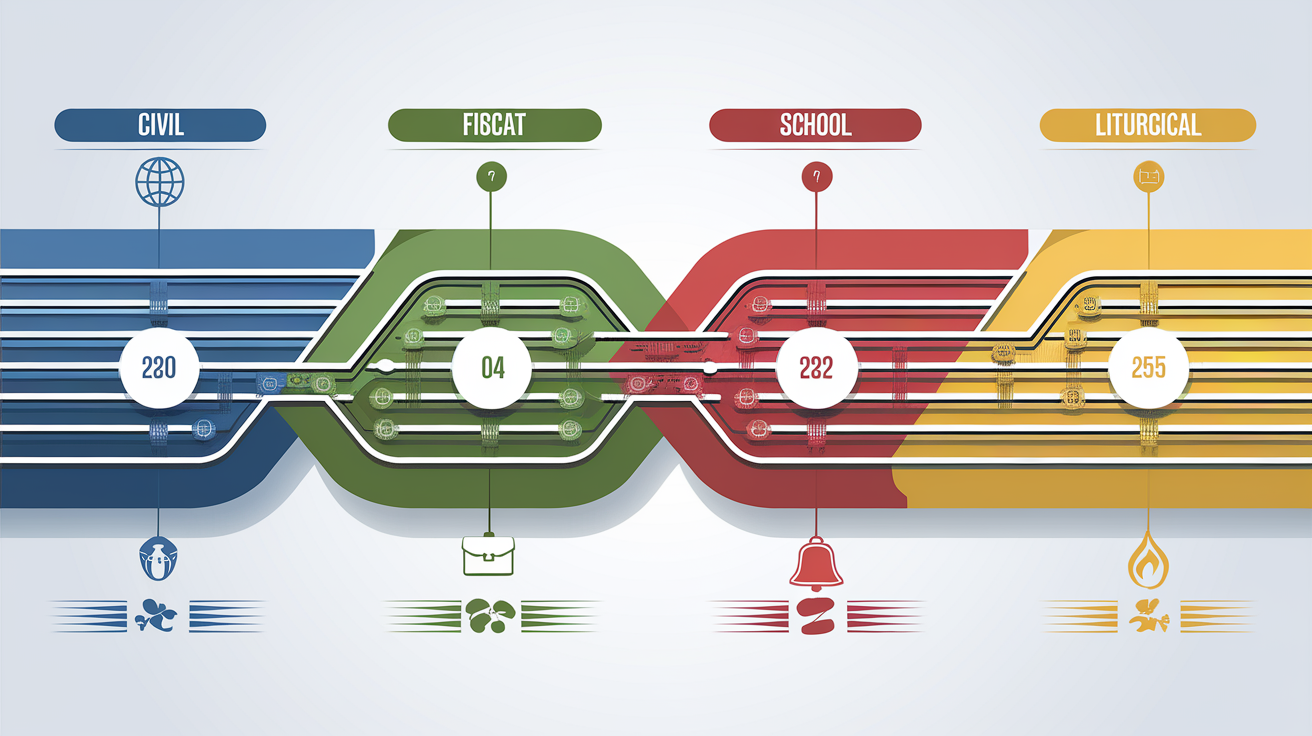

Année civile, fiscale, scolaire : quand 365 jours ne suffisent plus

Année civile et calendaire : définitions et distinctions

Derrière le vernis du "calendrier pour tous", l’année civile désigne strictement la période du 1er janvier au 31 décembre. Ce n’est ni une vue de l’esprit ni un simple tic administratif : c’est la référence juridique pour les contrats, les bulletins de paie, les taxes et même vos points de permis. Le terme "année calendaire" est parfois utilisé à tort comme synonyme – alors qu’il s’agit en droit français d’un intervalle de 12 mois calculés à partir d’une date donnée (ex : du 18 avril 2024 au 17 avril 2025). Bref, ne mélangez pas tout : le Code civil n’est pas là pour décorer.

Année fiscale : des périodes décalées selon les pays

Croyez-vous vraiment que tous les fiscaux du globe s’accordent sur le même découpage ? Illusion. En France, l’année fiscale épouse la civile (1er janvier – 31 décembre), mais ailleurs elle se distingue sauvagement :

| Pays | Début | Fin | Particularité |

|---|---|---|---|

| France | 1er janvier | 31 décembre | Synchronisée à l'année civile |

| États-Unis | 1er octobre | 30 septembre | Administration fédérale, budget décalé |

| Japon | 1er avril | 31 mars | Tradition institutionnelle et budgétaire |

Le fisc américain commence sa valse quand les autres rangent leurs cotillons. Le Japon, lui, clôture avant même que vous ayez fini d’éponger vos dépenses hivernales.

Année scolaire et liturgique : des découpages spécifiques

Les élèves français et québécois vivent sur une planète parallèle : leur année débute en septembre et agonise en juin. Les enseignants, eux, survivent aux conseils de classe – aucune synchronisation avec la logique astrale ou administrative. Quant au calendrier liturgique, inutile de croire qu’il attend l’aval d’un préfet ! L’Avent lance son compte-à-rebours avant Noël tandis que Pâques danse autour des équinoxes selon des règles aussi limpides qu’une homélie médiévale.

Fait intéressant : dans certaines familles catholiques traditionnelles d'Alsace, la « rentrée » est célébrée non pas en septembre, mais le premier dimanche de l'Avent. Les cloches n’attendent pas l’année civile pour sonner.

Cas particulier : l'année gazière et autres calendriers sectoriels

Vous pensiez avoir fait le tour ? Erreur tragique. Dans l’industrie gazière (Gaznat, GRTgaz, Storengy), l’année gazière court du 1er octobre au 30 septembre suivant. Pourquoi ce décalage absurde ? Simplement pour épouser les cycles de consommation énergétique avec le passage à la saison froide – analyser les pics hivernaux sans se soucier du folklore grégorien.

Quand on facture le mégawattheure, le Soleil est secondaire.

Convertir 365 jours : heures, minutes, secondes et semaines

De 365 jours à 8 760 heures : le calcul détaillé

Dans la vraie vie, ce n’est pas un exercice de style : 365 × 24 = 8 760 heures. Même les cancres du fond comprennent celle-là. Chaque jour civil impose ses 24 heures réglementaires (désolé aux rêveurs qui pensent que la Terre va s’arrêter pile à minuit).

On vérifie ?

Griffonnez-le sur un coin de table ou admirez l’œuvre sur tableau noir ci-dessous – vous aurez votre réponse en moins de temps qu’il n’en faut pour subir un conseil de classe.

Minutes et secondes : les chiffres en détail

Vous croyez que tout ça tient du hasard ? Allez, on continue le détricotage : 8 760 heures × 60 = 525 600 minutes. Oui, c’est le refrain d’une comédie musicale (Rent…), mais dans la vraie vie personne ne chante le nombre de minutes perdues devant Netflix.

525 600 minutes × 60 = 31 536 000 secondes. Un chiffre tellement interminable que même votre alarme matin ne s’y retrouve plus !

« 525 600 minutes… mais pas une de plus pour ranger la cave. »

Semaines, quinzaines et lustres : des repères pratiques

Dans le grand jeu des équivalences, une année commune, c’est 52 semaines + 1 jour (et toc !). L’année bissextile, elle, décale tout avec son fameux « +2 jours ». Autrement dit, chaque année nous balade avec ses entités :

- 365 jours = 52 semaines + 1 jour

- 366 jours = 52 semaines + 2 jours

Pour ceux qui veulent briller au café du coin : un lustre c’est cinq ans secs, pas davantage !

Tableau pratique : conversion des durées

Voici LE tableau anti-migraine pour convertir années communes et bissextiles en un clin d’œil :

| Année | Jours | Heures | Minutes | Secondes |

|---|---|---|---|---|

| Commune | 365 | 8 760 | 525 600 | 31 536 000 |

| Bissextile | 366 | 8 784 | 527 040 | 31 622 400 |

FAQ : tout savoir sur le nombre de jours dans une année

Combien de jours ouvrés y a-t-il par an en France ?

Si vous pensez que la France tourne 365 jours par an, détrompez-vous : seulement 252 à 254 jours ouvrés sortent du chapeau chaque année (les fameux lundis au vendredis, hors jours fériés et week-ends). Ce chiffre varie selon la pluie de ponts, de jours fériés qui tombent un mardi (merci le calendrier glissant !) et des caprices hexagonaux. Pour les amoureux de l’absurde administratif, sachez qu’il n’existe pas DE vérité unique : chaque année, les RH jonglent avec ces chiffres pour calculer RTT et autres joyeusetés contractuelles.

Pourquoi le mois de février a-t-il 28 jours ?

Février s’est fait tondre la laine sur le dos par Numa Pompilius, roi romain friand d’expédients : il a bricolé un calendrier bancal pour éviter les mois pairs (pas chanceux selon lui), reléguant février – dédié aux morts et aux rituels de purification – à 28 petits jours. Mais c’était sans compter Auguste, empereur à "ego trip" démesuré : il a chipé un jour à février pour allonger août à 31 jours et ne pas passer derrière Jules César. Résultat : février reste le souffre-douleur du calendrier occidental depuis deux millénaires.

Le 29 février est-il férié quelque part ?

Aucun gouvernement n’a osé faire du 29 février une journée chômée – faut pas exagérer ! En revanche, côté folklore britannique : la tradition permet aux femmes de demander leur homme en mariage ce jour-là. Pas de prime ni d’arrêt de travail… juste une fête confidentielle pour joueurs excentriques du calendrier.

Que se passerait-il sans années bissextiles ?

Alors là, préparez-vous au grand n’importe quoi : sans années bissextiles, notre calendrier partirait à la dérive d’environ 24 jours tous les cent ans. Au bout d’un millénaire, on célébrerait Noël en short sur la plage, avec des œufs de Pâques qui fondent sous la canicule. En résumé : bonjour le chaos saisonnier ; adieu toute illusion d’ordre temporel.

365 jours pour changer de perspective

Trois vérités qui piquent : Chronos compte nos secondes, mais Kairos leur donne du sens ; 525 600 minutes annuelles ne servent à rien si on rate chaque opportunité ; et le calendrier grégorien est un attrape-nigaud pour qui confond vitesse et précipitation. On court après les jours alors qu’il faudrait chasser l’instant juste – merci les Grecs pour cette leçon de lucidité.

Rendez-vous le 29 février… si vous l’attrapez !