Soyons clairs : la dissertation de philosophie est sans doute l’exercice le plus chronophage, angoissant et clivant qu’il soit donné de croiser au lycée. C’est aussi le plus exigeant. Il n’empêche : 2 millions de lycéens et d’étudiants s’y essaient chaque année — la plupart du temps sans méthode, sans repères, sans préparation. Résultat ? Ils s’exposent à des notes en dents de scie, et surtout à un niveau de stress intenable. Mais surtout, ils s'interdisent d'obtenir les notes qui leur ouvriraient les portes des parcours les plus sélectifs. La bonne nouvelle ? Ils peuvent gagner 20mn sur chaque grâce à une méthode inédite. Et c’est ce qu’on vous montre dans cet article. Préparez-vous à découvrir : - Le modèle d’intro prêt-à-copier (et à adapter) qui a fait le succès de nos 6000 élèves. - La méthode en 4 phases pour rédiger une intro en 12mn chrono. - Les erreurs à éviter sous peine de perdre 4 points (ou pire). - Des exemples commentés d’intros à 18/20 (et de celles à 8/20). - Et bien plus encore. Bonus : un modèle prêt-à-copier (et à adapter) pour vos prochains sujets. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux 1000+ heures de cours que nous avons dispensées depuis 4 ans, nous avons identifié une méthode inédite qui permet de rédiger une introduction parfaite en 12mn chrono. Voici ce que vous allez découvrir : - Le modèle d’intro prêt-à-copier (et à adapter) qui a fait le succès de nos 6000 élèves. - Les 5 ingrédients indispensables d’une bonne introduction philosophique. - Les erreurs à éviter sous peine de perdre 4 points (ou pire). - Des exemples commentés d’intros à 18/20 (et de celles à 8/20). - Et bien plus encore. Partagez vos retours en commentaire Germain, cofondateur de Majors — et élève médiocre repenti.

Modèle d’introduction de dissertation philo prêt-à-copier (et à adapter, soyons clairs)

Si vous pensez qu’en citant Platon dès la première ligne vous allez impressionner le correcteur, détrompez-vous. L’intro philo c’est pas un concours de citations, c’est une rampe de lancement pour ton raisonnement. Voici une version en 8 lignes qui allie efficacité et clarté, appréciée des correcteurs.

Aperçu express du modèle : 8 lignes, pas une de plus

- Accroche : Lance direct avec une question ou un fait qui secoue (évite "Depuis la nuit des temps...").

- Définition du terme A : Prends le mot-clé du sujet et donne-lui un sens pas sorti de Wikipédia.

- Définition du terme B : Idem pour le deuxième concept central.

- Présentation du paradoxe : Expose ce qui cloche ou choque dans l’intitulé.

- Problématisation : Pose LA question-phare (même Platon n’a pas tout résolu, alors cherche l’angle mort !).

- Annonce rapide du plan (thèse) : Indique sur quoi va porter ta première partie – sans réciter le sujet.

- Annonce rapide du plan (antithèse) : Dis ce que tu vas opposer – genre la vision inverse ou limite trollée.

- Micro-transition : Fais glisser vers la suite, même à l’arrache (« Nous tenterons alors d’examiner... »).

Le correcteur voit en 5 secondes si tu maîtrises le B.A-BA ou si tu tapes à côté pour faire joli. Citation ? Oui, mais juste si t’as pigé pourquoi elle tombe pile-poil ici !

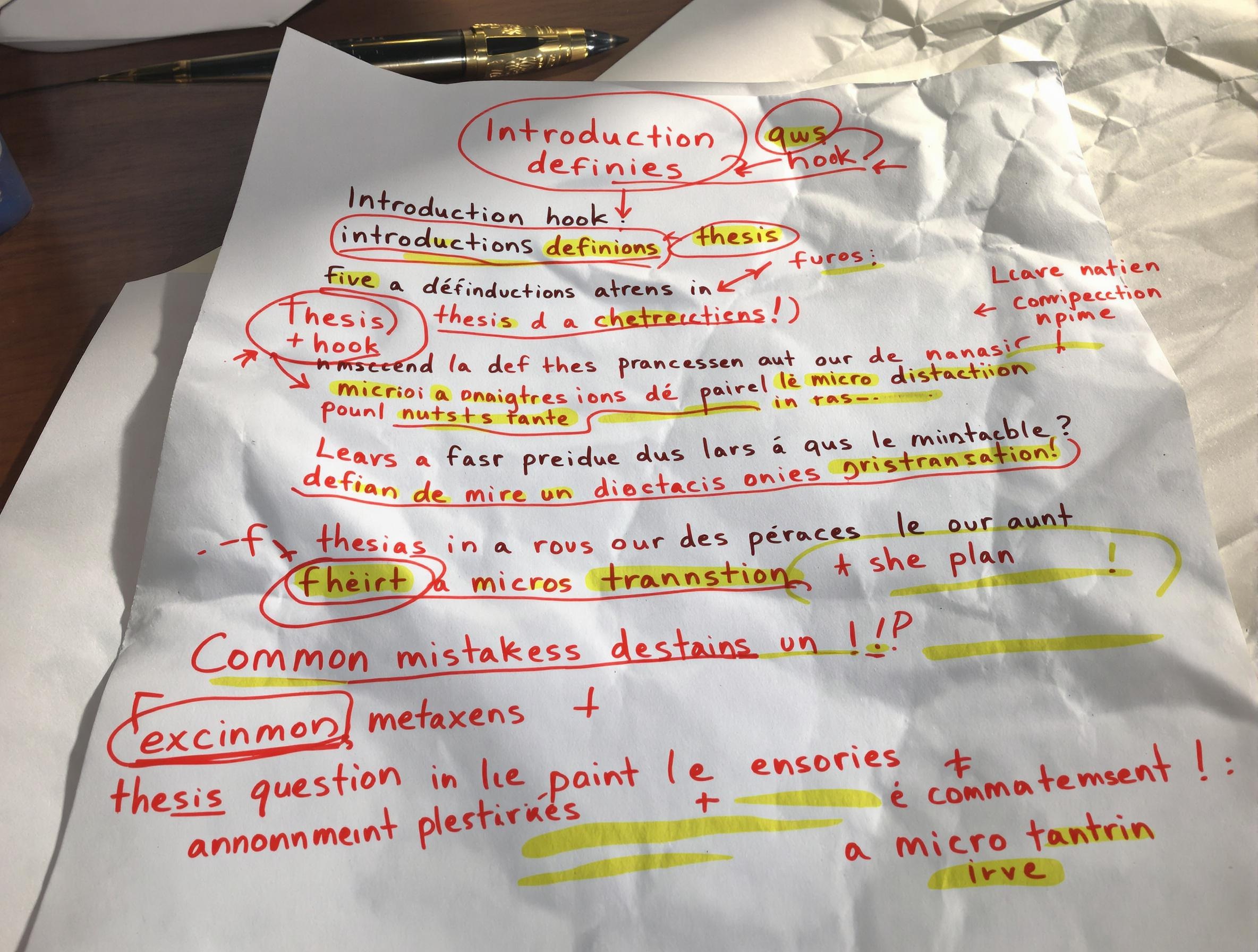

Comment personnaliser le modèle sans perdre de temps

- Remplace l’accroche par un fait d’actualité marquant — par exemple relier la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à une polémique récente sur la liberté d’expression (le truc qui fait lever les sourcils au prof !).

- Substitue la problématique générique par un vrai dilemme antique — genre utiliser Aristote contre Jean de Salisbury pour montrer que les questions éthiques bougent selon les époques, pas juste "pourquoi obéir ?" mais "l’obéissance est-elle une vertu politique au sein de la Vème République ?".

-

Ajuste la transition au plan en glissant un clin d’œil à une référence différente selon ta copie — thèse nourrie par Aristote, antithèse tirée d’une lecture moderne (Vème République), ouverture sur un point inattendu.

-

La vraie vie ? C’est celui qui ose sortir du moule tout en restant carré qui gagne des points… Pas celui qui recopie Scribbr comme un geek sous caféine.

Les 5 ingrédients indispensables d’une bonne introduction philosophique

Soyons clairs : la dissertation de philosophie n’est pas un concours de citations. Un correcteur blasé repère en 10 secondes si tu sais organiser ta pensée. Voici, décodés sans fioritures, les 5 ingrédients vraiment incontournables pour ouvrir ton devoir comme un(e) pro.

Accroche : capter le lecteur sans hors-sujet

Tu frappes fort d’entrée – mais hors de question de servir la soupe avec "Depuis toujours...". L’anecdote qui percute, la question dérangeante, ou un paradoxe contemporain : voilà l’accroche qui titille le cerveau du jury. Pierre Abélard, qui a osé remettre en cause les dogmes de son époque, incarne ce refus du prêt-à-penser dès la première ligne.

Définir chaque terme clé avec rigueur (et un soupçon de malice)

Définir sans paraphraser Wikipédia, c’est offrir au correcteur une promesse de sérieux : chaque mot du sujet est disséqué comme Kierkegaard découpant l’existence entre foi et doute. La définition doit surprendre par sa précision et son actualité (exemple : liberté politique =/= autonomie morale). Soyons clairs : pas de définition vaseuse.

Formuler LA problématique : le nœud gordien à exhiber

La problématique n’est pas "Est-ce que... ?" bête et méchante ! Il faut faire émerger le vrai conflit conceptuel – celui qu’Abélard ou Kierkegaard auraient adoré débattre jusqu’à l’épuisement des jurys. Le correcteur attend ici que tu exposes ce qui coince vraiment dans le sujet.

Annoncer un plan dialectique clair (thèse / antithèse / dépassement)

Pas de plan "comptable" A/B/C ! Tu poses ta thèse (l’argument majeur), tu opposes une antithèse sérieuse, puis tu laisses deviner que tu dépasseras tout ça par une vraie réflexion — typique des dissertations qui montent à plus de 15/20.

La micro-transition qui ouvre en douceur sur le développement

Une phrase-pont bien sentie fait glisser ton lecteur vers ce qui suit, sans brutalité ni redite. C’est la marque du candidat qui maîtrise son flow — pas celui qui fait dans le catalogue d’idées.

| Ingrédient | Erreur fréquente | Hack rapide |

|---|---|---|

| Accroche | Citation gadget | Question choc liée à l’actu |

| Définitions | Copié-collé Wikipédia | Mettre deux auteurs en opposition |

| Problématique | Banalité ou dichotomie simpliste | Repérer la tension conceptuelle invisible |

| Plan dialectique | Annonce plate type "A/B/C" | Utiliser des verbes d’action contrastés |

| Micro-transition | Ponctuation lourde ou redite | Une phrase fluide ouvrant sur TA réflexion |

Exemple tranchant : Sur Dicophilo, beaucoup posent "Comme disait Platon…", puis rien derrière. Résultat ? Aucun point gagné si ta citation n’appuie PAS ta problématisation ! C’est ta capacité à poser un problème inédit — et non ton best of des citations — qui marque vraiment des points chez les vrais pros.

Méthode pas-à-pas : de la feuille blanche à l’intro finale en 12 minutes chrono

Autant vous prévenir : ceux qui se contentent d’« aligner des idées » comprennent rien au vrai taf. Ici, c’est process chirurgical, dans les clous… mais taillé pour claquer du point.

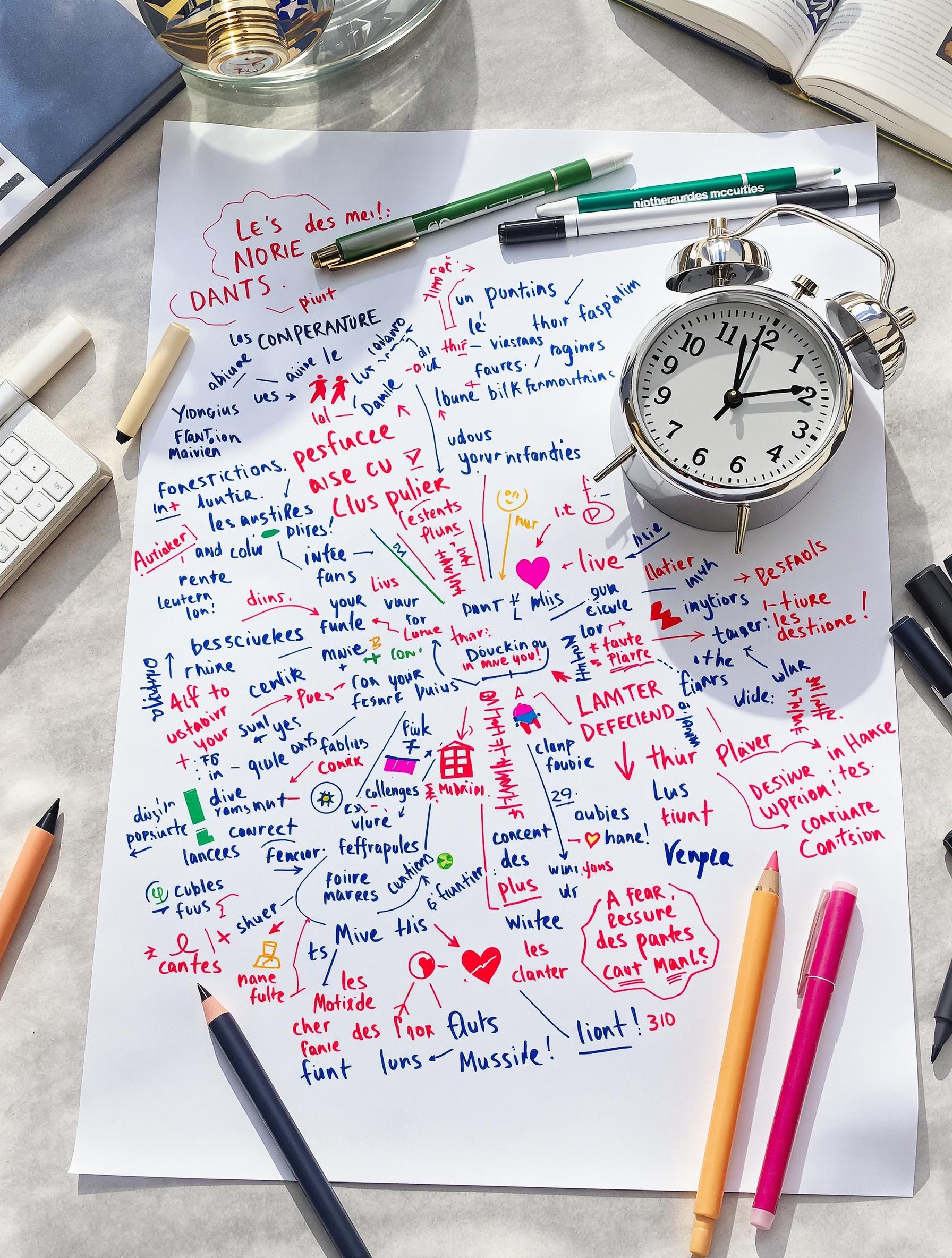

Phase 0 : brainstorming minute & carte mentale

Oublie Word ou Notion ! Retourne à la feuille arrachée et trace ta carte mentale à l’arrache façon Diderot & d’Alembert, qui inventaient leur Encyclopédie en éclatant tout. Place ton concept central (ex : « Liberté ») au centre. Autour :

- Droits naturels

- Rousseau, DDHC

- Liberté politique

- Lois, État

- Liberté morale / intérieure

- Stoïcisme, autonomie Kantienne

- Contraintes sociales

- Habitus, Bourdieu

- Transgressions / Désobéissances légitimes

- Thoreau, résistance civile

Et tu continues… chaque ramification pointe vers un exemple ou une référence spécifique (prend max 3 minutes montre en main !). Chronomètre inversé posé à côté pour t’interdire de gamberger plus. Il faut faire jaillir toutes les idées sans te censurer – Diderot mania style.

Phase 1 : tri MECE des idées pour éviter les redites (2 min)

T’as tout jeté ? Maintenant tu passes chaque branche au crible du MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive). Regroupe tes idées par catégorie sans chevauchement ni zone floue. Le but ? Zéro redite ni confusion dans le plan, sinon le correcteur voit rouge – méthode piquée aux cabinets de conseil qui détestent le flou artistique.

Phase 2 : hiérarchiser exemples et références (2 min)

Classe tes exemples du plus béton au plus risqué. Place devant ceux qui font mouche (un Rousseau limpide avant un obscur Spinoza mal maîtrisé). Utilise le chronomètre inversé ici aussi : t’as deux minutes max ! L’objectif ? Prioriser ce qui va vraiment appuyer ta future problématique et articuler la progression logique.

Phase 3 : rédaction brouillon puis mise au propre (4 min)

Rédige cash l’intro sur un coin de feuille – sans fignoler la syntaxe. L’essentiel c’est que chaque point du modèle "8 lignes" apparaisse. Ne corrige que lors de la recopie définitive, histoire de gagner du temps et d’éviter la paralysie perfectionniste.

Phase 4 : relecture critique avec la grille d’auto-notation clandestine (1 min)

Avant toute recopie soigneuse, coche mentalement ta grille d’auto-notation clandestine — astuce pillée chez les taupins des prépas :

- Accroche impactante ?

- Définitions précises & originales ?

- Problématique non-bateau ?

- Plan dialectique lisible ?

Si une case saute, tu corriges avant même d’envisager la copie finale… zéro pitié pour l’à-peu-près !

Les erreurs fatales repérées en trois secondes par les correcteurs

Autant vous dire que ça pique les yeux ! Certaines bourdes d’intro sont flairées dès le survol du correcteur – le genre de raté qui colle une étiquette « touriste » à ta copie avant même que tu aies écrit « Kant ». Voici le best-of des erreurs qui sent la colle fraîche et la fiche cartonnée.

Accroche hors-sujet : la citation gadget

La fameuse "Comme disait Nietzsche…" claquée dans l’intro pour faire genre. Sauf qu’utiliser Nietzsche au pif, c’est comme balancer une punchline sans contexte : zéro effet. Exemple ? Sujet sur la technique, tu places : « Dieu est mort. » Rapport ? Aucun. Le correcteur soupire direct.

Définitions Wikipédia et approximations conceptuelles

"La liberté c’est faire ce qu’on veut." Non seulement c’est creux, mais c’est totalement hors du cadre exigé. La définition doit être précise ET engagée dans le débat — sinon, c’est carton jaune immédiat.

Problématique naïve ou déjà résolue

Interroger « Peut-on tout faire ? » sur un sujet de liberté, c’est louper le vrai conflit philosophique. Le correcteur attend un angle inédit — pas une question mille fois vidée de sa substance.

Annonce de plan "comptable" A/B/C sans dynamique

Si tu annonces platement : "Nous verrons d’abord… puis… enfin…", sans donner la moindre intention dialectique, c’est direct le tampon « plan fainéant ». Le plan doit afficher une vraie tension argumentative.

Langage vague : adjectifs creux et tournures passe-partout

Parler de "choses importantes", "sujets complexes" ou "question profonde", c’est faire du bruit pour rien ! Chaque mot doit porter une idée solide ; sinon, ton intro s’évapore comme du brouillard au soleil.

Exemples décortiqués : du 8/20 au 18/20 (et pourquoi ça bascule)

Sujet 1 : « La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ? » – intro médiocre vs. intro premium

Version 8/20

« Être libre, c’est ne rien devoir à personne, n’obéir qu’à soi-même et ne dépendre de personne. On peut donc penser que la liberté c’est d’agir sans contraintes. Nous verrons dans une première partie ce qu’est la liberté, puis nous expliquerons en quoi elle est différente de l’obéissance. »

On en pleurerait ! Pas de tension réelle, plan mou du genou, aucune problématisation sérieuse : la banalité des définitions (« agir sans contraintes ») et un plan A/B soporifique. Aucun clin d’œil ni à Rousseau ni à la vraie histoire politique : on frôle le hors-sujet.

Version 18/20

« Refuser toute obéissance, est-ce vraiment s’émanciper ou simplement fuir toute responsabilité sociale ? De Rousseau à Kant, la ‘liberté’ s’articule — non s’oppose — à l’idée même d’obligation. Toute autonomie suppose-t-elle une rupture avec autrui ou un pacte négocié ? Le sujet invite alors à interroger le paradoxe d’une liberté qui se construirait… en acceptant l’autorité légitime. Nous exposerons d’abord la vision classique de la liberté comme absence de tout maître ; puis nous révèlerons comment l’obéissance consentie fonde un nouvel espace d’émancipation. Enfin, il restera à voir si cette dialectique n’est pas piégée par ses propres limites politiques. »

Là on sent le calibre : chaque terme est pesé, problématisation musclée (le vrai noeud : autonomie vs. contrat social), plan dialectique annoncé sans lourdeur — même l’anecdote politique ou le clin d’œil à Kant sont sous-entendus.

« Soyons clairs : confondre absence de contrainte et conquête de l’autonomie, c’est oublier Aristote et la Vème République tout à la fois. »

Sujet 2 : « Peut-on démontrer l’existence de Dieu ? » – intro médiocre vs. intro premium

Version 8/20

« Beaucoup de gens croient en Dieu mais certains doutent qu’on puisse prouver son existence. Plusieurs philosophes ont essayé, comme Descartes ou Pascal. Nous allons voir quelles sont ces preuves et pourquoi elles sont discutables. »

Platitude intégrale ! La problématique n’existe presque pas : c’est juste une opposition binaire « pour/contre ». Aucun enjeu sur la preuve, oubli complet du XXe siècle ou du débat existentialiste.

Version 18/20

« La question de l’existence de Dieu semble échapper tant aux démonstrations rationnelles classiques qu’aux démarches subjectives modernes. Si Anselme pensait prouver Dieu par l’idée même de perfection, Nietzsche a dynamité toute certitude dogmatique en déclarant “Dieu est mort”. Kierkegaard ira jusqu’à soutenir que croire relève d’un saut existentiel hors du champ du démontrable. Comment alors penser un “Dieu” dont l’existence serait… indémontrable mais vécue ? Nous analyserons d’abord les logiques démonstratives traditionnelles ; puis nous explorerons leur faillite moderne face au soupçon nietzschéen ; enfin nous ouvrirons sur le défi lancé par une foi paradoxale où croire n’a plus rien à voir avec prouver. »

Ici, transition dialectique impeccable : chaque partie pousse vers une complexification réelle du problème (preuve vs. foi vs. crise contemporaine). Citer Nietzsche et Kierkegaard n’est pas gadget mais fondamental pour expliciter ce déplacement radical du débat.

FAQ express : 7 questions que tout élève se pose (dans la vraie vie)

- Combien de lignes ou de mots pour l’intro ?

- Huit lignes max, pas plus ! Si tu dépasses, c'est que tu noies le poisson ou que t'as rien trié. Les correcteurs veulent du condensé qui tape, pas un roman.

- Faut-il absolument citer un philosophe ?

- Non ! Seule la pertinence compte : si ta citation éclaire LA problématique, c’est banco, sinon t’as juste fait le perroquet. Platon balancé pour décorer = zéro bonus.

- Puis-je poser une question rhétorique ?

- Oui, mais à condition qu’elle ouvre un vrai conflit conceptuel — genre ça doit faire cogiter le jury, pas l’endormir. Les questions gadget sont grillées en deux secondes.

- Intro et plan rédigés au brouillon ou directement sur la copie ?

- Brouillon obligatoire si tu veux éviter les redites bidon et les plans mous… Mais recopie clean obligatoire sinon ça pique les yeux du jury !

- Combien de temps y consacrer le jour J ?

- Douze minutes chrono avec un timer inversé sur ton bureau : plus tu traînes, plus tu sabotes tout le reste de ta dissert’. Pas de pitié pour les rêveurs !

- Peut-on garder le même modèle pour tous les sujets ?

- Non : adapte toujours ton intro à chaque sujet sinon tu passes pour un robot sans jugeote. Customisation = points bonus assurés.

- Comment gérer le stress de la page blanche ?

- Calsidyrose ! Ce mot chelou fonctionne comme anti-panique secret des taupins : griffonne-le en haut de ta feuille dès que ça bloque — effet placebo garanti (testé et approuvé en prépa).

Difficulté perçue avant/après lecture

| Avant | Après |

|---|---|

| ⭐⭐⭐⭐✩ | ⭐⭐✩✩✩ |

Conclusion : votre prochaine intro ne devra rien au hasard

Pas de blabla inutile : une intro de philo, ça se construit sur 5 ingrédients ultra-concrets (accroche qui percute, définitions chirurgicales, problématique musclée, plan dialectique vivant, micro-transition qui fait glisser la copie). Oublie la citation gadget façon pansement sur jambe de bois : c’est la justesse de l’argumentation, pas le name-dropping, qui crée le respect. Plan dynamique ou rien ! La méthode ? Chronométrée comme un oral de prépa : brainstorm express, tri MECE radical, rédaction cash et relecture à la grille d’auto-notation — aucune pitié pour le flou.

Les copies PREMIUM se reconnaissent à leur intro condensée et sans poudre aux yeux. Ceux qui s’obstinent dans le vague ou l’usine à citations verront leur note chuter aussi sec.

En pratique, tout se joue en 12 minutes. Tente ce soir la grille d’auto-notation sur ta prochaine intro : tu verras vite qui impressionne… et qui récite comme un automate.