Prépare-toi à (re)découvrir le concept le plus fascinant de l’Économie. Avec : 1) La définition qui cloue le bec en 30s 2) Les 3 types de rendements d’échelle (+ tableau récap.) 3) Le calcul express avec la fonction Cobb-Douglas (exercice corrigé) 4) Les liens avec économies d’échelle, coûts et structure de marché 5) Les signaux de déséconomies d’échelle (et comment les adresser) 6) Leurs impacts sur la croissance de l’entreprise 7) Pourquoi ces rendements obsèdent les entreprises… et l’État.

Comprendre les rendements d’échelle en 30 secondes

Autant vous dire que si tu flippes à l’évocation de « rendements d’échelle », t’es loin d’être le seul sur les bancs. Je me marre encore du nombre de cracks qui mélangent ça avec économies d’échelle en TD, alors que c’est la b.a.-ba de la microéconomie appliquée. Les rendements d'échelle, c’est la variation de la production (output) quand tu multiplies TOUS les facteurs de production (inputs) en même temps. Pas un gadget de powerpoint, mais un truc qui régit comment une boîte passe du garage à la multinationale… ou finit par s’écrouler sous son propre poids.

Pourquoi c’est un concept long terme (et pas un gadget de comptable)

Soyons clairs : le rendement d’échelle, c’est une affaire de long terme. On ne parle pas ici du petit bricolage annuel sur la ligne Excel, mais de ce qui se passe quand tu doubles le matos, les bras et les cerveaux – pour voir si l’usine crache deux fois plus… ou beaucoup moins. Sur quelques mois ? Tu ajustes seulement un ou deux robinets. Le long terme, par contre, c’est open bar : tous les facteurs bougent.

« À court terme on bidouille, à long terme on redessine la machine. »

La plupart confondent car ils n’ont jamais vu tourner une vraie boîte : à court terme, t’as des contraintes fixes (machines, murs…), à long terme tout saute — là où le vrai jeu des rendements commence.

Rendements d’échelle vs économies d’échelle : les différences clés

Trois phrases pour éviter le bourbier : les rendements d’échelle mesurent comment l’output répond à une augmentation simultanée des inputs physiques ; les économies d’échelle parlent des BAISSES de coûts unitaires quand tu produis plus ; les implications sont radicalement différentes.

- Nature technique : Rendements = rapport entre variation inputs/outputs physiques ; Économies = effet sur le coût moyen par unité.

- Mesure : Les uns se calculent en quantité produite, les autres en euros par pièce (ou tonne ou litre).

- Implication sur coûts : Le rendement d’échelle peut être croissant sans baisse du coût moyen s’il y a gabegie ailleurs ; l’économie d’échelle vise direct le portefeuille.

Les trois visages des rendements d’échelle : croissants, constants, décroissants

Alors, on va disséquer ce que j’appelle le Cerbère de la production : les trois têtes des rendements d’échelle. Pas de blabla inutile à la sauce amphi, ici c’est l’opération à cœur ouvert.

Rendements d’échelle croissants : quand produire plus coûte (presque) moins

Autant vous prévenir : les rendements d’échelle croissants, c’est le terrain de jeu favori des gros poissons du numérique et du cloud computing. Imagine AWS ou Google Cloud : tu doubles les serveurs, les techs et les lignes de code, et là bam ! Ta capacité explose bien au-delà du double. En cause ? L’indivisibilité des coûts fixes – une fois l’infrastructure posée, chaque utilisateur supplémentaire ne coûte presque rien.

Dans la vraie vie, ça veut dire qu’à grande échelle, certains secteurs impriment littéralement leur cash parce qu’une grosse part des coûts est déjà « encaissée ». Résultat : plus tu grossis vite, plus tu dilues ces frais, jusqu’au moment où… on en reparle après.

Rendements d’échelle constants : le sweet spot de la proportionnalité

Là on entre dans le graal du ratio stable. Les rendements constants, c’est quand tu doubles TOUT (ouvriers, machines, ateliers) et que t’obtiens pile deux fois plus de production. Ni jackpot ni cauchemar. Adam Smith en parlait déjà quand il matait les ateliers anglais : chaque unité de facteur ajouté amène ce qu’on attend d’elle, sans surprise. Friedrich List a aussi souligné ça pour défendre certaines industries locales face aux mastodontes.

Dans les petites structures artisanales ou dans l’agro local – on ajoute un four ou deux apprentis = output qui suit nickel.

Rendements d’échelle décroissants : le cauchemar logistique

Attention zone sinistre : rendements décroissants, c’est la F1 qui fume après trois tours ! Causes principales ? Coordination impossible (plus personne ne sait qui fait quoi), capital saturé (machines qui tournent à vide), goulots d’étranglement à tous les niveaux (stockage saturé, RH débordées).

- Communication qui part en vrille,

- Surplus de management incompétent,

- Problèmes logistiques non anticipés.

Le tout finit par coûter cher pour chaque unité produite !

« Un site industriel trop gonflé devient souvent une usine à problèmes. »

Tableau récapitulatif : effets sur output et coûts moyens

| Type de rendement | Variation de l’output quand inputs ×2 | Impact sur coût moyen |

|---|---|---|

| Croissant | Output > 2× | Coût moyen en forte baisse |

| Constant | Output = 2× | Coût moyen stable |

| Décroissant | Output < 2× | Coût moyen en hausse rapide |

Calculer un rendement d’échelle sans se prendre les pieds dans les dérivées

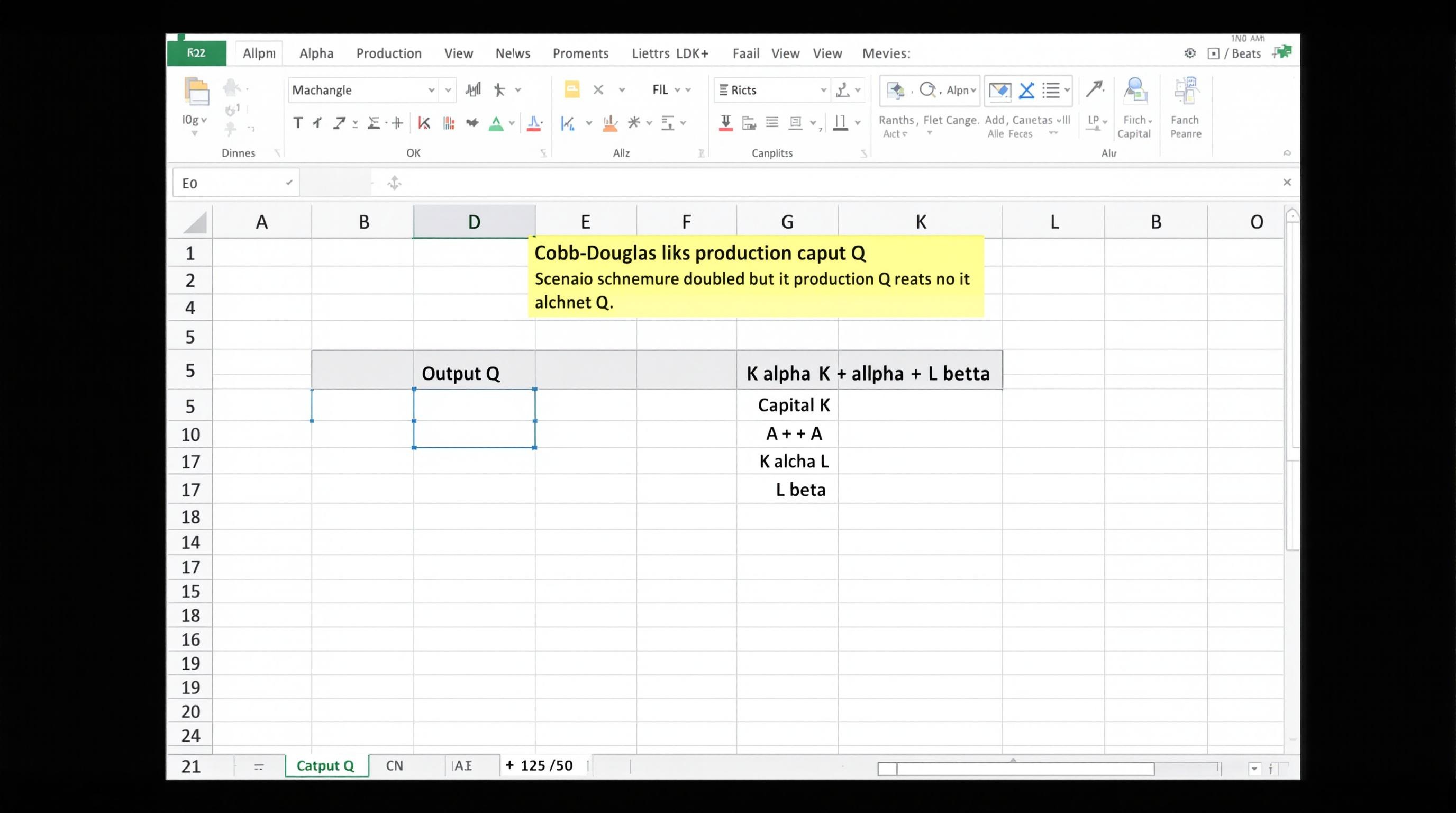

Pour tous ceux qui pensent qu’il faut sortir l’artillerie lourde en calcul différentiel : arrêtez le massacre ! Le test ultime des rendements d’échelle, c’est la fonction Cobb-Douglas. Pas besoin de dix chapitres ou de suées sur les dérivées partielles : tu poses la formule, tu mates deux exposants, et basta.

La méthode express avec la fonction de Cobb-Douglas

Voici le saint Graal du secteur : ( Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta )

- (Q) : production totale

- (A): efficacité techno (on s’en fout pour le test d’échelle)

- (K): capital utilisé

- (L): main-d’œuvre

- (\alpha) et (\beta) : là où tout se joue, les exposants qui claquent le verdict.

Le tireur d’élite repère ça direct :

- Si ( \alpha + \beta > 1 ) → rendements d’échelle croissants (ça explose)

- Si ( \alpha + \beta = 1 ) → rendements constants (tout roule droit)

- Si ( \alpha + \beta < 1 ) → rendements décroissants (on rame)

"Pas besoin de 10 chapitres, un œil sur les exposants suffit !"

Le coefficient d’échelle k : mode d’emploi et interprétation

On sort l’arme fatale : multiplier tous les inputs par un coefficient k, histoire de voir si l’output suit ou si ça cale.

Pose ton problème comme ça :

Si je multiplie K et L par k,

[

Q' = A · (kK)^\alpha · (kL)^\beta = A · k^{\alpha+\beta} · K^\alpha · L^\beta = k^{(\alpha+\beta)} · Q

]

- Si Q’ > k·Q → croissant ;

- Si Q’ = k·Q → constant ;

- Si Q’ < k·Q → décroissant.

Un tableur bien monté te crache le résultat en deux clics — pas la peine de pleurer sur des pages de gribouillis !

Exercice corrigé : du chiffre brut à la conclusion stratégique

Regarde-moi ce dataset bidon mais parfait pour apprendre :

| | K | L | α | β |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 0.7 | 0.5 |

| 2 | 4 | 6 | | |

Calculons :

1. Pour K=2, L=3 → Q₁ = A·2⁰·⁷·3⁰·⁵ ≈ A·1.624·1.732 ≈ A·2.816.

2. Pour K=4, L=6 (soit x2 partout) → Q₂ = A·4⁰·⁷·6⁰·⁵ ≈ A·3.028·2.449 ≈ A·7.418.

Proportion attendue si constant : Q₂ attendu = k×Q₁ = 2×Q₁ ≈ A×5.632.

Mais là : Q₂/A = 7.418 au lieu de 5.632.

Donc… croissant !

Et voilà : au prochain TD tu plantes le drapeau rouge dès qu’un voisin divague sur ‘croissant/décroissant’ sans regarder sous le capot.

Pourquoi ces rendements obsèdent les entreprises… et l’État

On va pas se mentir, les rendements d’échelle obsèdent tout ce qui gère un budget ou une part de marché. Derrière chaque décision stratégique, y’a la main invisible – mais bien sale – du rendement qui pousse à grossir ou à tailler dans le gras. On va démonter : coût moyen, stratégies XXL, et dilemmes de régulateurs.

Impact des rendements d’échelle sur le coût moyen et la marge

La courbe du coût moyen, c’est la vraie star du game. T’as beau multiplier les machines ou les heures sup’, elle ne ment jamais :

- Si t’es sur du rendement croissant, cette courbe descend gentiment – chaque unité coûte moins cher à produire, tu gagnes en marge sans lever le petit doigt.

- En rendement constant, elle se fait plate comme une limande : tu produis plus, mais rien ne bouge côté coût unitaire. Pas de quoi sauter au plafond.

- Et si ça tourne au décroissant ? La pente regrimpe aussi sec, chaque bidule produit te flingue ta rentabilité.

Autant vous dire, si tu veux vraiment comprendre comment une boîte fait fortune ou coule, mate sa courbe de coût moyen sur plusieurs années : le reste, c’est du bruit statistique. Le rendement d’échelle n’est pas juste un concept ; il est LE pilote automatique du prix de revient.

Investissement, fusion, externalisation : les stratégies dictées par l’échelle

Les boss en costard pilotent à vue avec trois armes : investir comme des gorets pour diluer leurs coûts fixes (une nouvelle usine par an, why not), fusionner avec le voisin pour aspirer ses marchés (stratégie préférée des banques et auto), ou externaliser tout ce qui bouge pour choper des économies d’échelle chez plus gros qu’eux (exemple classique dans l’informatique et la logistique).

Et là je ressors ma meilleure anecdote : Startup X (restons polis) qui a levé 50 millions pour « scaler » son modèle SaaS. Résultat ? Recrutements à la chaîne, croissance à deux chiffres… puis désastre logistique. Coordination interne explosée : impossible d’aligner techs et commerciaux, churn clients record. Le gaspi d’échelle pur jus !

Monopole naturel et régulation : le rôle de l’État

Quand un secteur baigne dans les rendements croissants jusqu’à l’os (genre électricité ou rail), on tombe sur ce qu’on appelle un monopole naturel. Ici le gagnant rafle tout car personne ne peut égaler son coût moyen imbattable sur le long terme ; inutile d’espérer rivaliser quand EDF ou SNCF ont amorti leurs réseaux depuis trois générations.

L’État se retrouve alors en mode funambule : trop réguler = frein à l’innovation ; pas assez = abus de position dominante garanti. Il jongle avec tarifs réglementés et subventions pour éviter que le consommateur se fasse tondre — tout en maintenant une taille critique pour garantir service public ET rentabilité.

"Un monopole naturel mal géré finit toujours au tribunal... Ou sous perfusion publique."

Rendements d’échelle VS rendements factoriels : ne confondez plus jamais court et long terme

On ne va pas mâcher les mots : 80 % des étudiants se plantent en beauté dès qu’on leur parle de court terme et de long terme. Soyons précis, c’est la différence entre jouer au baby-foot dans le salon (facteur fixe) ou pousser tous les murs pour agrandir la maison (tous facteurs variables).

Le court terme et ses facteurs fixes : zoom sur l’isoquante

À court terme, on a toujours un pied coincé dans la porte : au moins un facteur de production reste cloué au sol (généralement le capital, genre machines, locaux). L’isoquante, c’est cette courbe tordue qui trace toutes les combinaisons d’inputs donnant le même niveau d’output. En mode court terme, tu te balades sur une isoquante en variant (un peu) ce que tu peux — souvent la main-d’œuvre — pendant que l’autre facteur (machines) ne bouge pas d’un poil.

Graphiquement ? Une isoquante à court terme ressemble à un escalier ou une courbe « en L » : tu peux changer un input… mais l’autre ne suit pas, donc jamais de vraie expansion globale. L’expansion d’échelle, elle, appartient au long terme : là, tu doubles tout et la courbe s’étire comme du chewing-gum – rien à voir avec la rigidité du court terme.

Graphique comparatif : comprendre la pente qui change tout

Dans la vraie vie, le court terme = bidouiller à la marge avec ce qu’on a ; le long terme = repenser tout le business model. Faut arrêter de confondre rendement factoriel (variation d’un seul input, tout le reste figé) avec rendement d’échelle (tout bouge) !

Checklist pour ne plus jamais se planter :

- Horizon temporel : Court terme (facteurs fixes), Long terme (tous variables)

- Variable analysée : Rendement marginal/rendement factoriel VS rendement d’échelle/perspective globale

- Décision managériale : Optimiser à moyens constants VS révolutionner toute la chaîne prod'

Déséconomies d’échelle : quand grossir devient un problème

Là, on attaque la face sombre des rendements : le moment où grossir devient un suicide économique. On cause pas d’un petit grain de sable, mais d’une usine à gaz qui s’écroule sous son propre poids – et ça, peu d’enseignants osent le dire franchement. En entreprise, personne n’aime avouer que "bigger is dumber" au bout d’un moment.

Signaux d’alarme des déséconomies d’échelle

- Coordination en carafe : Plus personne ne sait qui fait quoi, les réunions s’empilent pour décider… de quand aura lieu la prochaine réunion !

- Bureaucratie XXL : Chaque décision passe par 4 niveaux hiérarchiques ; on valide à Paris ce qui se joue à Dunkerque — perte de réactivité maximale.

- Motivation en berne : Les employés deviennent des matricules anonymes, déconnectés du terrain ; plus de fierté ni d’initiative.

- Dédoublement des efforts : Deux équipes bossent sur la même tâche sans coordination ; ressources cramées pour zéro valeur ajoutée.

- Coûts cachés exponentiels : La paperasse et les outils de contrôle finissent par coûter plus cher que la prod' elle-même !

Exemples réels : quand les géants industriels s’effondrent

Kodak : Dans les années 90, c'était l’éléphant dans le magasin de pellicules. Trop grosse pour voir la vague numérique arriver — bureaucratie paralysante, chaque service protégeait son territoire comme un fauve famélique. Résultat : incapables de pivoter vite ou d’innover à cause de leur propre inertie. Crash total, alors qu'ils avaient inventé le premier appareil photo digital…

General Motors : Un empire devenu une forteresse mollassonne. Multitudes de divisions qui ne se parlaient plus (Chevrolet vs Buick vs Cadillac), coordination nulle entre les gammes. Trop lent à rationaliser ou couper dans le tas. Résultat ? Sauvetage étatique en pleine crise financière… et restructuration sous perfusion publique.

Solutions pour éviter les déséconomies d’échelle

1️⃣ Décentraliser (donner pouvoir aux équipes locales – fini les circuits longs)

2️⃣ Automatiser (remplacer les process papier par des outils digitaux intelligents)

3️⃣ Externaliser intelligemment (se concentrer sur son vrai cœur de métier et refiler le reste à mieux organisé)

Évaluation express entreprise fictive : 🔴 2/5 – inefficace, engluée dans ses propres procédures.

FAQ : réponses aux questions fréquentes sur les rendements d’échelle

-

Un rendement d’échelle peut-il redevenir croissant ?

Absolument, mais ce n’est pas la norme : une innovation techno ou une rupture d’organisation peut casser le plafond et faire repartir la courbe vers le haut. Rares sont les boîtes qui y arrivent sans laisser des plumes en route… -

Pourquoi certains secteurs restent-ils éternellement à rendements décroissants ?

Parce qu’ils sont piégés par leurs propres contraintes physiques ou logistiques (agriculture, BTP, services publics…). À partir d’une certaine taille, chaque mètre carré supplémentaire coûte plus cher à gérer que le précédent. -

Existe-t-il des rendements d’échelle négatifs ?

Ouais ! C’est quand chaque euro investi détruit de la valeur – genre fiasco industriel où plus tu investis, plus tu perds (fusion ratée, sites ultra-redondants…). Le gouffre de la productivité ! -

Quel lien avec la concurrence parfaite ?

La concurrence parfaite n’existe que dans un monde à rendements constants : dès que ça croît ou décroît, adieu l’ajustement libre — soit tu fais naître un monopole naturel, soit tu tues toute velléité d’entrer sur le marché. -

Comment le progrès technique déplace-t-il la courbe ?

Il décale tout vers le haut : même une boîte coincée en décroissant peut ressusciter si elle choppe la bonne tech ou méthode. Mais faut se battre pour rester devant, sinon retour à la case galère. -

Que vaut la règle des coûts marginaux dans tout ça ?

Elle prend cher ! Quand rendements d’échelle changent, le coût marginal devient aussi fiable qu’une boussole sur l’aimant — seul le coût moyen à long terme te donne la vraie info stratégique.

Points clés à retenir sur les rendements d’échelle

Dans la vraie vie, y’a trois balles en argent que personne ne t’apprend jamais à l’école — mais qui changent tout. Primo : rendements d’échelle = réaction brute de la prod quand tu fais grimper TOUS les facteurs (à long terme, pas sur une feuille d’heures supp’). Deuzio : ne mélange plus jamais avec économies d’échelle, c’est pas la même cuisine : l’un regarde la quantité qui sort, l’autre le prix par unité. Tertio : la fonction Cobb-Douglas, c’est le sésame pour ne pas te faire enfumer en réunion – deux exposants dans Excel et tu vois direct où va la boîte.

"Les mythes tombent dès qu’on met du chiffre sur table : oublie les slogans, mate les données et ose secouer les certitudes du prof."

À toi de sortir ton tableur, de tester tes propres hypothèses et de clouer le bec au prochain mytho sur la prod’. À vous de jouer !