C’est sans doute la question la plus redoutée des candidats en entretien d’embauche. Et pour cause : elle est aussi incontournable que casse-gueule. Sauf qu’elle représente une formidable opportunité de se démarquer, à condition de savoir y répondre. Soyons clairs : dans la vraie vie, aucune qualité n'est parfaite et aucun défaut n'est rédhibitoire. Tout n'est qu'une question de présentation. En fait, le recruteur cherche avant tout à évaluer votre capacité d'auto-analyse et votre honnêteté intellectuelle. Cela nous amène à un point important : en entretien, la majorité des candidats pensent qu'un "faux défaut" (comme "je suis trop perfectionniste") est une astuce, alors qu'il révèle un manque d'originalité et de profondeur. Alors, on vous a préparé un guide ultra-complet pour parler de vos défauts comme un pro — et marquer des points auprès du recruteur.

Comment parler de ses défauts en entretien d'embauche : le piège à éviter 🎣

J'attaque directement : la question des défauts en entretien est souvent un festival d'hypocrisie institutionnalisée. On nous demande tous un jour d'étaler notre misère, version polie, devant quelqu'un qui n'attend qu'un faux-pas pour cocher la case "non conforme". Autant vous dire que ce moment, c'est l'incontournable casse-tête des entretiens – tout le monde déteste y passer, tout le monde le sait, personne ne le dit franchement.

« Les gens cherchent à cacher leurs défauts, alors que les masques tombent toujours plus vite qu'on ne le croit. »

Le défaut, cet incontournable casse-tête de l'entretien

La scène se rejoue partout : on sue, on hésite, puis on balance un truc tellement téléphoné qu'on s'en voudrait presque. Soyons clairs : le malaise collectif vient aussi de cette injonction absurde à se livrer sans se compromettre. Mais dans la vraie vie, qui vous balance ses vraies failles lors d'une première rencontre professionnelle ? Personne de censé.

Pourquoi les recruteurs posent cette question (et ce qu'ils cherchent vraiment)

Dans la vraie vie, le recruteur n'est pas là pour collectionner vos tares comme des échantillons médicaux. Il cherche autre chose, beaucoup plus subtil :

- Votre capacité à prendre du recul sur vous-même

- Votre honnêteté stratégique (pas la version "je me tire une balle dans le pied")

- Votre aptitude à anticiper et à gérer un éventuel problème relationnel ou technique

- Votre compatibilité avec le poste et l'équipe

- Votre vraie personnalité derrière la façade marketing

En résumé, il veut voir si vous pouvez accepter vos propres limites sans en faire un mélodrame ni une farce.

Le piège des "faux défauts" : pourquoi "trop perfectionniste" ne prend plus

On va pas y aller par quatre chemins : sortir le mythique "je suis trop perfectionniste" ou "trop travailleur", c'est l'assurance d'être catalogué direct dans la colonne "aucune prise de risque intellectuel". Ce genre de réponse fait sourire (jaune) tout professionnel du recrutement digne de ce nom.

Ce que votre présentation de défaut dit de vous (et si c'est une bonne chose)

Tout dépend de la manière dont vous exposez le défaut choisi. C'est là qu'on jauge votre maturité pro : capable de contextualiser ? De montrer où ça bloque parfois et surtout comment vous bossez dessus ? Une anecdote bien sentie vaut mieux qu'une phrase creuse ; une auto-analyse honnête écrase cent discours formatés.

Les 10 défauts professionnels que vous pouvez (presque) avouer sans trembler 🤫

Prenons un instant pour être sérieux : l’authenticité est rare. Les candidats qui osent sortir du lot avec un défaut assumé, c’est comme la truffe blanche d’Alba : quasi-introuvable… et ça coûte cher de passer à côté. On va donc parler de ces défauts qui, bien présentés, deviennent des armes de séduction massive face au recruteur fatigué par les clones et les mythomanes du "trop parfait".

L’ambition dévorante : quand vouloir trop peut être un moteur

On voit toujours l’ambition comme le Graal des managers ou comme la bête noire des équipes. Pourtant, si vous savez la vendre (sans jouer à l’apprenti dictateur), c’est un coup de boost pour votre image. Soyons clairs : l’ambition mal canalisée devient toxique, mais assumée et maîtrisée, elle fait décoller n’importe quel projet.

Bénéfices

- Energie constante pour progresser;

- Capacité à entraîner les autres dans son sillage;

- Vision à long terme, pas juste du bricolage au quotidien;

Écueils

- Risque de marcher sur les pieds des collègues;

- Frustration si tout le monde ne suit pas votre rythme (et ce sera souvent le cas!);

- Tentation d’oublier l’esprit collectif au profit d’un agenda perso;

Vous devez impérativement montrer que vous savez temporiser vos ardeurs : « J’ai appris à ajuster mon ambition en fonction des objectifs communs et de la maturité de l’équipe. » Sinon, on vous catalogue direct en mode bulldozer asocial.

L’impatience constructive : le défaut qui pousse à l’action

Ah… l’impatience. On la traite comme une maladie chronique alors qu’en vérité, elle cache souvent un refus radical de l’inertie. Présentez-la comme une volonté d’avancer vite et bien – surtout dans les environnements qui pullulent de réunions creuses.

- Réactivité hors norme (vous attendez quoi pour réagir ?)

- Capacité à secouer les projets endormis

- Efficacité dans les cycles courts

- Attention ! Si mal gérée : stress inutile autour de vous et erreurs grossières sur dossiers bâclés.

Le bon discours : « J’ai tendance à vouloir voir les résultats rapidement, mais j’apprends à temporiser pour garantir qualité et sérénité collective. »

L’obstination réfléchie : la ténacité qui ne lâche rien

La ténacité est souvent exagérée, mais personne ne souhaite un obstiné borné incapable de pivoter. L’obstination intelligente, c’est différent : vous tenez bon quand ça vaut le coup – et vous savez décrocher quand c’est mort.

Mon avis tranché sur l’obstination réfléchie en startup/entreprise libérée :

Dans un environnement en constante évolution (bonjour la startup nation…), cette obstination distingue ceux qui abandonnent à la première difficulté des autres. Refuser d’abandonner une piste avant d’avoir épuisé toutes ses options, c’est respecter son engagement – pas s’entêter stérilement. Mais attention : il faut oser lâcher prise aussi vite qu’on ose foncer.

La franchise un peu trop cash : quand dire la vérité dérange

Dire ce qu’on pense ? Oui – mais pas façon rouleau compresseur sans filtre. Le manque total de diplomatie peut plomber une ambiance d’équipe ou ruiner une négociation client.

La sensibilité à fleur de peau : l’empathie comme super-pouvoir

La "sensibilité" est souvent critiquée dans le monde professionnel, alors qu’elle est probablement ce qui manque le plus : comprendre les besoins cachés des collègues, percevoir la tension avant qu’elle n’éclate… Bref, c’est un radar émotionnel dont beaucoup sont totalement dépourvus !

La bonne manière de pitcher ça : « Ma sensibilité me permet d’ajuster ma communication selon mes interlocuteurs et désamorcer des conflits dès leur apparition. » – Bingo !

Le besoin de contrôle : la quête de l’excellence par la rigueur

Vouloir tout contrôler est souvent perçu comme un manque de confiance envers les autres. En réalité, ce trait traduit souvent une exigence sincère pour un travail bien fait et non une paranoïa. J’ai vu trop souvent des chefs vouloir tout checker eux-mêmes parce qu’ils ont ramassé après des coéquipiers laxistes.

L’essentiel est de montrer que vous êtes en chemin vers la délégation : « Je tends progressivement vers plus de confiance déléguée, car j’ai appris qu’on gagne en efficacité ET en motivation collective. »

La timidité : le revers discret… mais précieux

du caractère réservé

La timidité ne signifie pas incompétence sociale ni incapacité chronique à s’exprimer — ce raccourci est souvent erroné. La timidité marque parfois simplement une propension à observer attentivement avant d’agir ou prendre position.

Le secret ? Expliquez comment vous parvenez à vous exprimer dans les moments importants (réunion décisive, situation tendue…). Et rappelez que dans certains contextes sensibles (conflits internes), cette réserve évite bien des dégâts inutiles.

Le perfectionnisme : quand le détail devient obsessionnel

Pour être clair : "perfectionnisme modéré" signifie souci du détail louable ; "perfectionnisme totalitaire" est un frein silencieux au travail collectif et un gouffre chronophage personnel.

J’ai entendu un candidat déclarer un jour « Je suis perfectionniste... mais je me soigne » devant un jury médusé ; cela a marqué les esprits (pas forcément positivement).

Perception du perfectionnisme chez les recruteurs :

⭐⭐⭐ (nuancé — parfois admiré, souvent soupçonné)

Il est crucial de savoir quand ce trait nuit au processus global : « J’apprends depuis plusieurs années à prioriser mes efforts pour éviter le piège du détail inutile. »

Difficulté à déléguer : quand la confiance doit se gagner également – Questions courantes en entretien d'embauche

Envie irrépressible de TOUT faire soi-même au nom du standard maison — humainement compréhensible; professionnellement discutable sur le long terme cependant.

C’est là que l’on voit grandir ceux qui acceptent progressivement de lâcher prise et font véritablement confiance aux autres, une fois leur valeur prouvée (« La confiance se construit chaque jour avec des preuves concrètes »).

Vous démontrez ici davantage une exigence envers autrui qu’une crispation maladive sur vos propres limites — subtil mais essentiel !

Esprit critique trop aiguisé : poison ou remède ?

Je vois passer nombre d’apprentis snipers intellectuels sous prétexte «d’esprit critique». Le vrai risque ? Devenir celui/celle qu’on redoute en réunion – celui dont aucune proposition ne trouve jamais grâce.

Mais bien maniée,

la critique pointue anticipe catastrophes industrielles ou erreurs stratégiques majeures (“J’utilise mon regard analytique pour challenger constructivement nos méthodes… mais je veille désormais à toujours proposer une alternative réaliste plutôt que pointer seulement ce qui cloche”).

Si votre défaut fait avancer le collectif, même maladroitement, plutôt que de freiner ou saboter l’initiative, il sera toujours mieux perçu.

Dresser le portrait de vos défauts : la méthode Germain pour transformer le plomb en or ⚒️

Arrêtons les faux-semblants : se contenter d’un défaut superficiel garantit de finir dans les oubliettes du recrutement. La méthode efficace est claire et vous met en lumière — mais pas n’importe comment. Il ne s’agit ni de jouer la victime ni d’être un robot formaté.

Étape 1 : L'introspection honnête (sans complaisance)

Soyons honnêtes : si vous n’avez jamais vraiment réfléchi à ce qui vous freine (et pas ce qui fait bien sur LinkedIn), vous êtes déjà hors-jeu.

Ceux qui réussissent sont ceux capables de se regarder sans filtre, parfois avec une certaine rigueur intellectuelle. Il faut donc creuser, pas juste gratter la surface.

Questions clés pour l’introspection :

- Quand ce trait m’a-t-il mis en difficulté au travail ?

- Sur quel retour récurrent dois-je enfin ouvrir les yeux ?

- Me suis-je déjà entendu dire « c’est plus fort que moi » ou « je fais toujours ça » ?

- Dans quels contextes ce défaut apparaît-il automatiquement (fatigue, stress…) ?

- Ai-je progressé sur ce point ou pas du tout ?

Étape 2 : Choisir le 'bon' défaut (celui qui ne vous tue pas)

Le choix du défaut doit être précis. Ni une faille rédhibitoire (« je ne supporte aucune contrainte hiérarchique » chez un futur chef d’équipe), ni une astuce marketing banale. Il s’agit de choisir un vrai point d’évolution, assez sérieux pour être crédible, mais jamais handicapant pour le poste visé. C’est littéralement celui qui ne vous enterre pas – mais qui montre que vous avez du répondant.

Étape 3 : La structure de présentation : 3 points clés pour marquer des points

Voilà la recette éprouvée par tous ceux qui veulent éviter le naufrage RH :

1. Présenter le défaut honnêtement : allez droit au but, sans euphémisme ni justification immédiate.

2. Décrire son impact négatif potentiel : montrez que vous êtes conscient des conséquences sur votre travail ou l’équipe (ex : « Mon impatience peut accélérer les projets... mais aussi mettre une pression inutile si je ne fais pas attention. »).

3. Expliquer comment vous gérez ou améliorez ce point : apportez des preuves concrètes (formation suivie, nouvelle habitude prise…). C’est là que vous marquez des points !

Étape 4 : L’exemple concret : quand l’anecdote fait toute la différence

Soyons francs : sortir un « je me soigne » sans conviction fait lever les yeux au ciel de tout recruteur averti. Ce qu’il attend, c’est une histoire réelle, datée, incarnée — même issue d’une expérience associative ou d’un projet secondaire. Par exemple, un témoignage RH suisse : « J'ai longtemps eu du mal avec la prise d'initiative, surtout dans des environnements nouveaux. Mais j'ai travaillé là-dessus via plusieurs ateliers collectifs et une mission pilote où j’ai dû sortir de ma zone de confort en dirigeant un projet transversal. » On sent clairement une évolution.

Étape 5 : Le lien avec le poste : comment votre défaut devient un atout pour l’entreprise

L’objectif est de démontrer que votre travail sur ce défaut correspond parfaitement aux enjeux du poste visé — startup en pleine croissance où tout va vite ? Mettez en avant votre évolution vers plus de flexibilité malgré un besoin initial de contrôle. Structure très hiérarchisée ? Soulignez comment votre tendance à vouloir trop convaincre a évolué vers une écoute active bénéfique pour l’équipe.

Concrètement, si votre faiblesse maîtrisée améliore les processus ou fluidifie les relations internes, c’est un atout majeur — à condition de ne pas le présenter comme un tour de magie douteux.

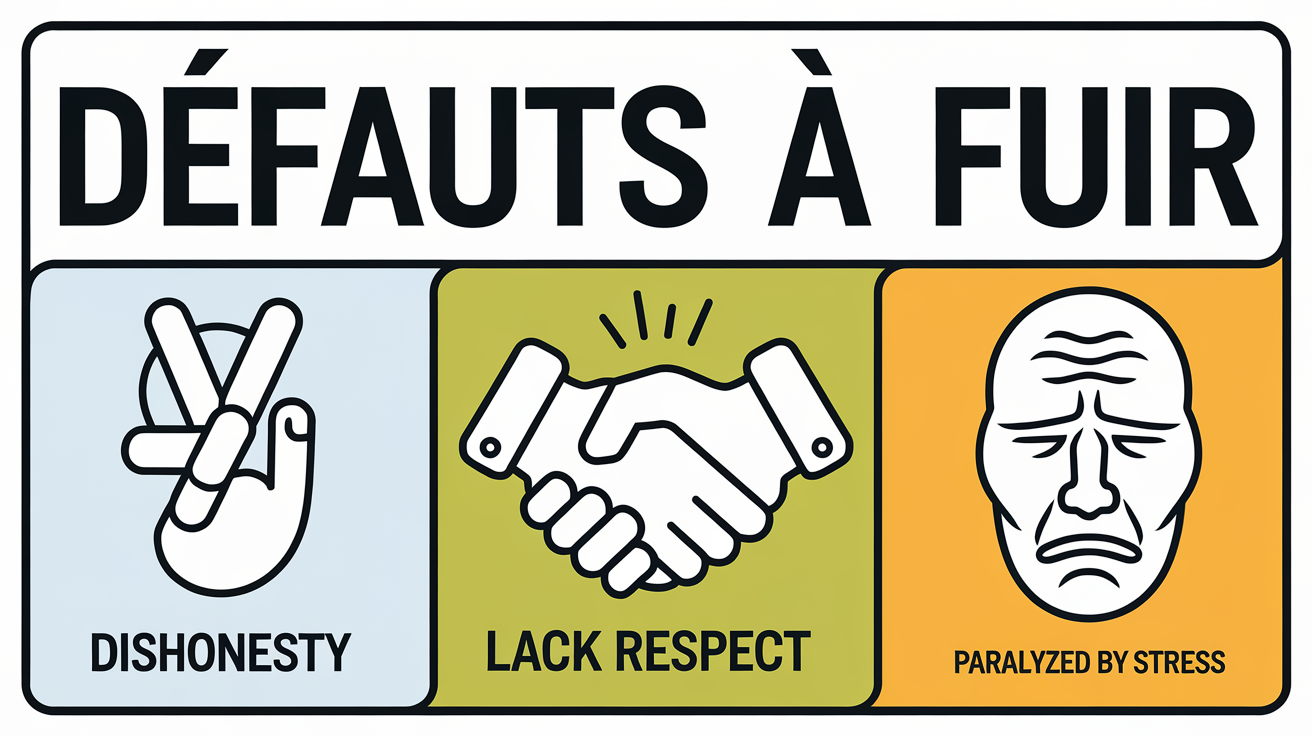

Les défauts à fuir comme la peste dans un entretien d'embauche ☣️

Soyons francs : certains défauts ne peuvent être sauvés par le meilleur storytelling. Certains comportements, même magnifiquement emballés, crament votre dossier plus vite qu’une fuite de gaz dans une cuisine fermée. Vous pensez pouvoir les dissimuler ? Mauvaise idée : le recruteur est expérimenté et la sanction tombe, nette et sans appel.

Les défauts rédhibitoires : ceux qui ferment la porte sans appel

Voici une liste non exhaustive des défauts qui vous excluent immédiatement du processus, quelle que soit la justification :

- Malhonnêteté (mensonge sur son parcours ou ses compétences)

- Manque de respect, arrogance ou mépris envers autrui (collègues, clients…)

- Gestion catastrophique du stress : paralysie ou effondrement face à l’imprévu

- Agressivité récurrente (verbale ou comportementale)

- Désengagement flagrant ou absence totale de motivation

- Incapacité à travailler en équipe (syndrome du solo intégral)

La simple évocation de ces traits, même avec beaucoup d’autodérision, vous exclut du processus. Une telle réputation ne se répare pas facilement.

Les défauts qui font rire jaune (et pas dans le bon sens)

Ici, on atteint le ridicule : déclarer sérieusement être « toujours en retard mais c’est mon style », « incapable de gérer mes mails plus d’un jour sur deux » ou « trop susceptible pour accepter la critique » crée un malaise évident. Ces réponses ne sont ni attachantes ni originales ; elles ressemblent à un sabotage volontaire, voire à une provocation mal maîtrisée.

Oser tout ne garantit pas des points d’audace : on passe simplement pour quelqu’un qui n’a pas compris les codes professionnels de base.

Les défauts qui manquent de profondeur (et montrent votre paresse intellectuelle)

Il existe aussi une catégorie décevante : les fausses faiblesses répétées à l’infini — « je suis trop perfectionniste », « je travaille trop quand je suis passionné·e », « j’ai tendance à trop m’impliquer ». À ce stade, c’est davantage un aveu de paresse intellectuelle qu’un vrai défaut.

Soyons réalistes : sortir ce genre de phrases toutes faites montre surtout que vous n’avez jamais approfondi votre propre fonctionnement… et cela se remarque immédiatement.

L'art subtil de parler de ses défauts : ce que les recruteurs retiennent vraiment

Il faut comprendre que le recruteur ne coche pas une liste secrète de défauts acceptables ou éliminatoires. Il évalue trois aspects : votre capacité à l’auto-critique (votre maturité personnelle), la façon dont vous gérez vos failles au quotidien (réactivité, apprentissage, recul) et surtout, l’adéquation avec la culture d’entreprise. La maturité, c’est de ne plus masquer ses limites, mais de montrer comment on progresse malgré elles.

Le défaut comme signature du candidat

Dans la réalité, personne n’attend un candidat parfait. Celui qui sait transformer une faiblesse en atout et qui exprime sa singularité naturellement marque durablement l’entretien. Un défaut bien assumé — adapté au contexte et expliqué simplement — devient une véritable signature personnelle. C’est ainsi que l’on se démarque, et non par la récitation de clichés mille fois entendus.