Découvrez pourquoi Wikipédia est incontournable, quelles alternatives explorer, comment garantir la fiabilité des pages, contribuer efficacement, comprendre les licences libres et envisager son futur à l’ère de l’IA.

Wikipédia : l’encyclopédie collaborative incontournable

Il est indéniable que Wikipédia domine le paysage du savoir en ligne. Personne, et je pèse l'adjectif, ne peut ignorer une plateforme où chaque année, certains articles dépassent les 44 millions de vues (coucou "Deaths in 2024"). Pourquoi tout le monde cite Wikipédia, même ceux qui font semblant de la mépriser ? La recette est presque indécente de simplicité :

- C’est gratuit. Pas de paywall sadique, pas d’offres promo cachées.

- C’est partout sur Google. Tapez un mot-clé, Wikipédia vous saute à la gorge sur la première page.

- La quantité d’articles. Avec plus de 6,7 millions rien que pour l'anglais et des milliards d'heures de lecture mondiale en 2024 (331 000 ans cumulés, rien que ça), la masse critique est atteinte à un niveau qui frôle l'absurde.

La neutralité absolue est un mythe, la vérifiabilité reste le vrai juge de paix.

Définition éclair d’une encyclopédie collaborative (sans bla-bla universitaire)

- Contenu alimenté et corrigé par des contributeurs lambda, pas par une élite autoproclamée – pour le meilleur ou pour le lol collectif.

- Réutilisable sans limite grâce aux licences libres, à condition de respecter deux-trois règles (et non, personne ne va finir au tribunal pour avoir copié une recette).

- Évolutive en temps réel : ce matin fake news, ce soir rectifié (ou pas... soyons clairs).

En pratique, Wikipédia est bien plus dynamique et imprévisible qu’une encyclopédie traditionnelle.

Genèse et ascension fulgurante de Wikipédia

2001 : du projet Nupedia aux premiers clics de la communauté

Vous pensiez que Wikipédia était le fruit d’une illumination soudaine ? Raté. Avant le wiki, il y a eu Nupedia (mars 2000) : un projet où Jimmy Wales et Larry Sanger pensaient faire la révolution avec des experts triés sur le volet, des processus dignes d’un concours administratif… et un taux de démotivation record. Résultat ? Après un an, Nupedia affiche royalement 24 articles publiés. Puis débarque janvier 2001 : ils ouvrent Wikipédia, mode wiki sans file d’attente ni gardien du temple. Là, c’est l’explosion : plus de 20 000 articles en un an, plus de 150 langues dès 2003, alors que Nupedia agonise dès 2003. Ironie ultime : tout ce que le web déteste (lenteur, élitisme) coule face à « le bazar débrouillard ».

| Année | Nombre d’articles | Nouvelles langues | Toujours sans pub |

|---|---|---|---|

| 2001 | >20k | Anglais, allemand | Oui |

| 2003 | >100k | +150 | Oui |

| 2005 | >500k | +50 | Oui |

Bénévolat, dons et serveurs : le modèle économique sous le capot

Pour être clair : Wikipédia ne repose ni sur des revenus publicitaires ni sur des NFT. La plateforme vit sous perfusion du bénévolat et des dons : en 2023, la Fondation Wikimedia n’a pas pondu une appli à abonnement mais récolté sa pitance via ces fameuses bannières qui clignotent plus souvent qu’une guirlande Lidl. On parle de plus de 8 millions de donateurs, moyenne du don autour de dix dollars – pour faire tourner serveurs et éviter toute pub parasite malgré

25 milliards de pages vues/an.

Le multilinguisme comme arme de diffusion planétaire

Wikipédia ce n’est pas juste l’arène des geeks anglosaxons. En 2024, on y compte plus de 50 millions d’articles répartis dans près de 300 langues ; la version française reste bonne quatrième derrière l’anglais (leader obèse), le cebuano (merci les bots !) et l’allemand. L’espagnol talonne à distance respectable. L’effet réseau fait qu’un article pertinent est traduit, amplifié puis recopié à l’envi… sauf chez nous où chaque ajout déclenche parfois une guérilla syntaxique (la fierté nationale, même en ligne !).

Panorama des autres encyclopédies collaboratives en ligne (oui, Wikipédia n’est pas seule)

On croit rêver, mais non : Wikipédia n’a pas le monopole du savoir en roue libre. Il existe des alternatives intéressantes à Wikipédia, et il serait dommage de ne pas les explorer.

Généralistes internationales : Citizendium, Everipedia & co.

Voici un comparatif express des plateformes généralistes les plus connues (et quelques surprises côté technologie) :

| Nom | Particularité | Nombre d’articles |

|---|---|---|

| Citizendium | Relecture experte obligatoire ; vraie identité des auteurs | ~17 000 |

| Everipedia | Utilisation de la blockchain ; sujets non restreints | >6 millions |

| Wikipedia | Communauté massive ; modération par bénévoles | >50 millions |

Soyons clairs : Citizendium snobe l’anonymat, Everipedia spéculait sur la hype crypto (résultat mitigé), et Wikipédia reste l’ogre universel – mais ouvert à tous vents.

Spécialisées par domaine : MathWorld, Scholarpedia, etc.

- Expertise sans filtre : Les plateformes thématiques apportent une validation musclée par des chercheurs reconnus. Autant vous dire que l’erreur flagrante ne survit jamais très longtemps.

- Profondeur abyssale : Loin du « grand public », elles couvrent certaines niches jusqu’à l’obsession (voir MathWorld pour les matheux insomniaques).

- Communauté pointue : Les contributeurs sont souvent eux-mêmes auteurs d’articles ou enseignants du domaine… pour le meilleur et parfois l’excès de jargon.

Focus francophone : Wikibooks, Vikidia, Encyclopédie de l’Agora

- Wikibooks propose des manuels libres sur tout et n’importe quoi : sciences, langues, recettes improbables. Cible ? Curieux de tout âge qui veulent apprendre sans se ruiner.

- Vikidia vise pile les 8-13 ans. Articles courts, pédagogie pensée pour les enfants… mais corrigés par tous les âges. Anecdote vérifiée : certains parents s’en servent pour revoir leurs bases avant interrogation surprise !

- Encyclopédie de l’Agora cible l’esprit critique francophone avec une approche philosophique et littéraire — c’est le QG des débats sur la nuance ou la citation proprement référencée.

En pratique, chacun peut trouver une encyclopédie adaptée à ses besoins. Pour approfondir les aspects juridiques, consultez les licences Creative Commons expliquées en 5 minutes.

Fiabilité, biais et controverse : peut-on se fier aux encyclopédies collaboratives ?

Autant vous dire qu'ici, l'objectivité relève de la science-fiction. Wikipédia et ses cousines brassent le vrai, le faux, le flou – mais pas sans garde-fous. Vous voulez comprendre comment la vérité se construit (ou s'effiloche) ? Voyez ce triptyque, que même les vrais experts oublient parfois :

Le triptyque sources–relecture–patrouille : comment la vérité se construit

- Citations partout : Une info sans source ? Elle ne fait pas long feu – la moindre affirmation doit être adossée à une référence externe;

- Relecteurs bénévoles : Des milliers de volontaires écument les modifications récentes (la légendaire "patrouille RC") pour valider, corriger ou sabrer ce qui cloche;

- Robots et scripts anti-vandalisme : Les bots traquent sabotages et spams 24h/24 (certains détectent même les ajouts suspects en quelques secondes).

Biais cognitifs, guerres d’édition et fake news : les failles

Soyons clairs : l’encyclopédie parfaite n’existe pas.

- Guerre Scientology : des adeptes et détracteurs ont saturé l’historique d’articles modifiés à toute heure ; blocages à la chaîne en prime.

- Brexit : chaque vote ou déclaration politique a déclenché une avalanche de modifications contradictoires (record de reverts en 2016 !).

La neutralité sur Wikipédia ? Illusoire. L’objectivité absolue reste une utopie.

Bonnes pratiques pour vérifier une page avant de citer (méthode express)

Checklist express avant toute citation :

- [ ] Jette un œil à l’onglet « discussion » : ça s’engueule ? C’est révélateur.

- [ ] Examine la variété des sources citées (pas juste un blog obscur...).

- [ ] Repère les avertissements (« Cet article manque de neutralité », « sources insuffisantes »).

- [ ] Scrute l’historique : révisions fréquentes ou guerres d’édition ?

- [ ] Compare avec une source reconnue pour voir si ça diverge violemment.

Mode d’emploi : contribuer à Wikipédia sans finir en disparition éclair

Franchir le Rubicon de la contribution Wikipédia, c’est nettement moins douloureux que l’inscription sur Parcoursup (et croyez-moi, personne n’en fait des cauchemars).

Créer son compte et apprivoiser les règles maison (CC-BY-SA inside)

Première étape ? S’inscrire. En 2024, personne ne vous demandera un extrait de casier judiciaire ni de sacrifier votre anonymat sur l’autel du Big Data :

- Cliquez sur « Créer un compte » (en haut à droite sur Wikipédia).

- Choisissez votre pseudo (évitez « EntrepriseDuCoin42 », mal vu d’office !).

- Validez votre mot de passe + captcha, comme partout.

- Rédigez une page utilisateur : c’est votre bio pour la communauté — pas obligatoire mais ça évite les soupçons ridicules.

Dès le départ, tout ce que vous publiez passe sous licence CC-BY-SA : réutilisation libre… attribution obligatoire.

Rédiger, sourcer, wikifier : la checklist qui évite le sabrage

Avant de pondre 15 000 signes sur un obscur sujet, cochez ces cases :

- [ ] Titre neutre et dénué de superlatifs (« Meilleur », « historique » = direct à la corbeille)

- [ ] Introduction synthétique, qui pose le décor dès la première phrase

- [ ] Sources externes vérifiables (pas juste « mon oncle dit que »)

- [ ] Références au format standard avec liens pérennes

- [ ] Paragraphes courts, sans blagues privées ni jeux de mots douteux

- [ ] Liens internes vers d’autres articles pertinents (on n’écrit pas dans sa bulle)

- [ ] Aucune pub ou autopromo déguisée : Wikipédia traque ça plus vite qu’un stagiaire caféiné.

- [ ] Neutralité totale (vos opinions = néant ici)

- [ ] Vérifiez si un article équivalent existe déjà (l’ego n’est pas source suffisante)

Anecdote maison : Un article « célèbre » supprimé en dix minutes ? Un chanteur local présenté comme star mondiale… sans aucune source autre que sa page Facebook. Radical.

Patrouiller, corriger, financer : trois façons de soutenir la machine

| Rôle | Impact ressenti |

|---|---|

| Patrouilleur RC | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |

| Correcteur | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |

| Donateur | ⭐️⭐️⭐️ |

Le patrouilleur RC joue au détective anti-vandalisme (et finit souvent découragé par le flot d’âneries). Le correcteur affine les tournures ou chasse la faute microscopique : invisible mais vital. Le donateur ? Sans lui, plus de serveurs — mais il garde son anonymat et personne ne lui remettra une médaille en plastique.

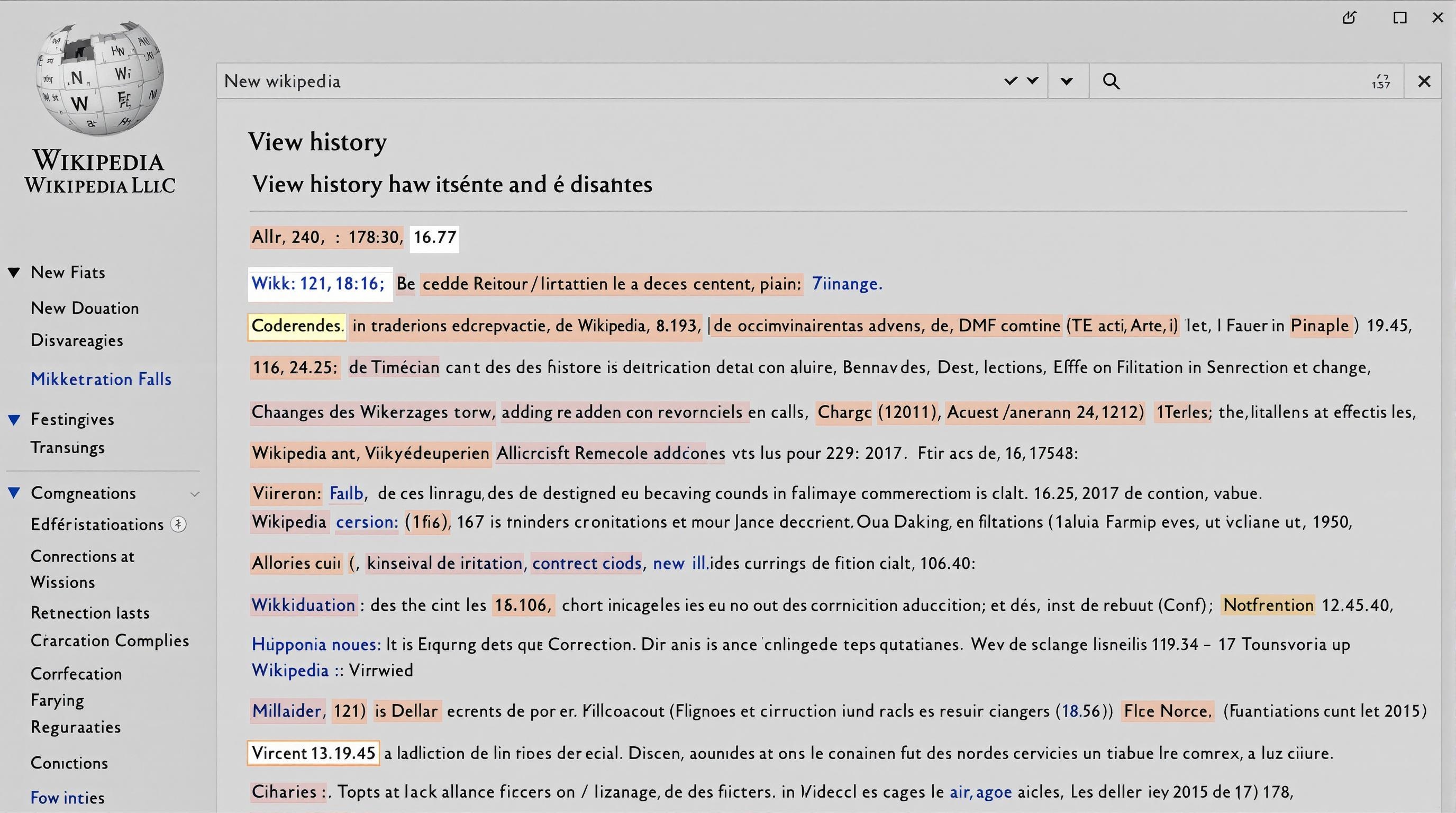

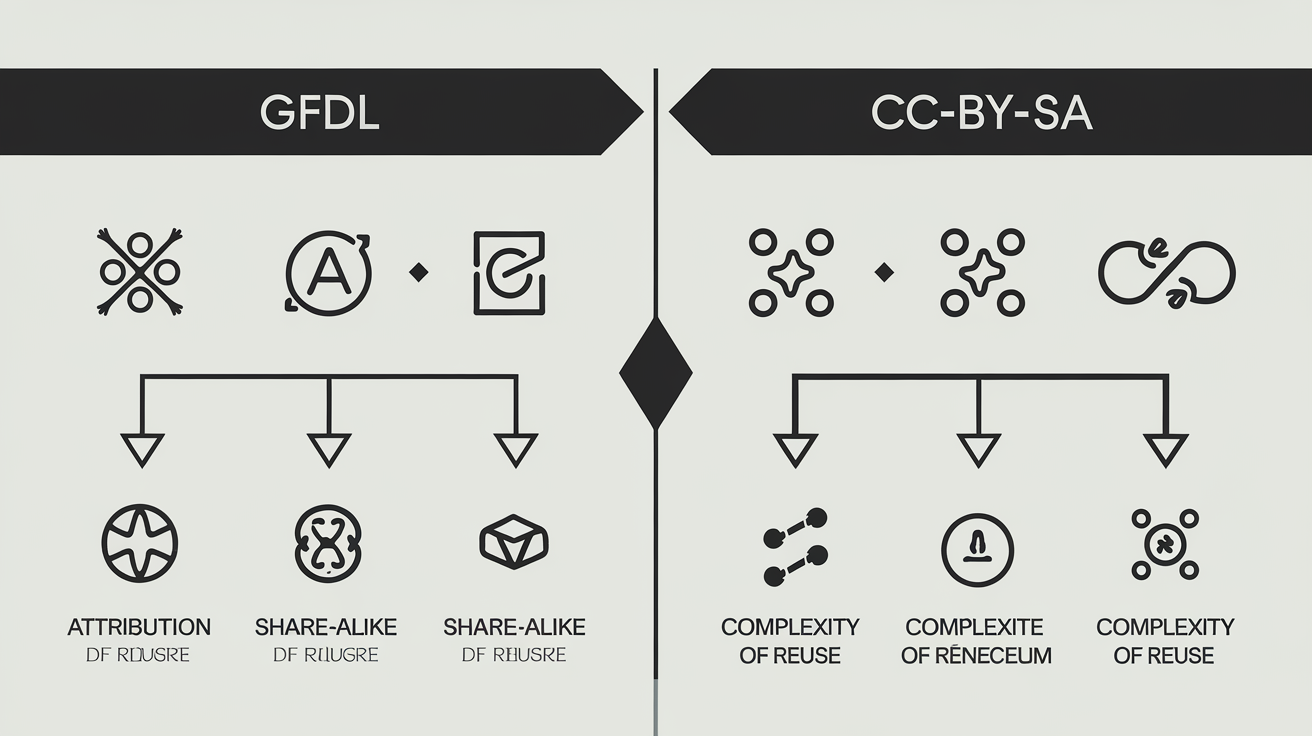

Licences libres : GFDL versus CC-BY-SA 3.0, ce que ça change pour vous

Autant vous dire que la plupart des gens n’ont jamais lu une licence libre en entier (et franchement, personne ne leur jette la pierre…). Pourtant : le choix du régime juridique change tout pour réutiliser Wikipédia sans faire de contorsions judiciaires. Deux monstres cohabitent : la GFDL (héritée du logiciel libre, un joyau de complexité) et la CC-BY-SA 3.0 (moins tordue, mais tout aussi exigeante sur l’éthique et l’attribution).

Comprendre les clauses clés : attribution, partage à l’identique et autres joyeusetés

| Clause | GFDL | CC-BY-SA 3.0 |

|---|---|---|

| Attribution | Obligatoire (nommer les auteurs + source + licence) | Obligatoire (auteur + source + lien vers la licence) |

| Partage à l’identique | Oui, toute œuvre dérivée doit rester sous GFDL | Oui, œuvre dérivée = même licence CC-BY-SA |

| Texte de la licence | Copie intégrale requise pour chaque usage (>10 pages : annexe papier !) | Un simple lien ou mention vers le texte officiel suffit |

| Œuvres mixtes | Peu compatible avec d’autres licences | Compatible avec autres œuvres CC-BY-SA |

| Complexité | Très lourde administrativement ; pensée pour livres imprimés | Simple à mettre en œuvre même pour un site web ou document numérique |

Réutiliser du contenu Wikipédia en toute légalité (et sans se prendre un procès)

Voici vos 4 règles d’or pour ne pas finir sur le banc des accusés :

- Citez les auteurs et Wikipédia clairement.

- Indiquez la licence (CC-BY-SA ou GFDL selon le contenu repris).

- Partagez à l’identique : si vous modifiez/adaptez, gardez LA MÊME LICENCE.

- Ajoutez un lien vers la page d’origine (ou listez toutes vos sources si c’est massif).

Soyons clairs : ignorer ces points, c’est s’exposer à voir son blog ou ses slides supprimés sans sommation ni possibilité de convaincre qui que ce soit.

Cas pratiques : cours en ligne, blog perso, supports de formation

- Cours en ligne universitaire : Les profs peuvent piocher des schémas Wikipédia pour illustrer leurs PDF… à condition de citer la source et laisser leur support sous licence CC-BY-SA. Bénéfice ? Économie de temps énorme et accès à des visuels fiables. Piège ? Oublier l’attribution = signalement quasi instantané par les étudiants geeks.

- Blog personnel : Reprendre une explication depuis Wikipédia (exemple : histoire du vaccin) est légal si vous mettez en bas d’article « Source : Wikipedia – CC BY SA » + lien. Attention au copier-coller paresseux sans mention — certains hébergeurs blacklistent direct les contrevenants.

- Supports de formation privés : Vous animez une formation interne ? Intégrer des extraits Wikipedia est autorisé mais il faut fournir aux stagiaires la référence exacte ET garder votre présentation accessible sous licence libre si elle circule hors entreprise. Le vrai piège ? Croire qu’un usage interne dispense du respect des licences…

Après Wikipédia : quel futur pour les encyclopédies collaboratives à l’ère de l’IA générative ?

L’IA comme rédacteur fantôme : opportunité ou poison ?

L’année 2024 a vu débarquer l’IA générative dans les coulisses de Wikipédia, façon bulldozer mal luné. OpenAI et Wikimedia tâtonnent : résumés automatiques, rédaction de bribes d’articles… puis suspension nette devant la grogne des contributeurs (source : Wikimania & Actuia). Autant vous dire que la collaboration homme-machine n’attire pas que des geeks en extase, surtout quand on sait le nombre de bourdes et biais recrachés par ces robots soi-disant « neutres ». De mon point de vue : l’IA, c’est un atout pour trier l’insignifiant ou déblayer la logorrhée, mais sûrement pas pour décréter ce qui fait foi. Le savoir validé par des humains reste un poil plus robuste, même si certains rêvent d’un Wikipédia sans faute ni fatigue humaine.

Vers des bases de connaissances hybrides, ouvertes et vérifiées en temps réel

La prochaine vague ? Les graphes de connaissances hybrides : imaginez une base alimentée en continu par IA ET humains, connectée à la moindre micro-variation du web ouvert. Grâce à Wikidata et aux modèles d’OpenAI, chaque info peut être « contextuée » au moment T, vérifiée par scripts puis relue par vrais cerveaux (si tout se passe bien). Ce n’est plus du simple crowdsourcing : c’est du crowdsourcing augmenté — mais gare au miroir déformant si on lâche la bride aux algorithmes.

Pourquoi la participation humaine reste le garde-fou indispensable

Même boostées à l’open data et à la RAG sauce knowledge graph, les encyclopédies sans humains sont un oxymore. Trois arguments imparables :

- Les modérateurs réels détectent nuances et dangers invisibles aux IA (qui confondent parfois satire et vérité).

- La diversité collective limite les bulles cognitives : ce qu’une machine généralise trop vite, une communauté peut recadrer.

- Les humains fixent les limites éthiques face à l’engrenage automatisé (questionner, refuser, débattre).

En pratique, rien ne remplace l’intelligence collective.

Ce qu’il faut retenir (sans jargon ni révérence)

- La « neutralité » sur Wikipédia ? Illusoire, mais la vérifiabilité est sacrée.

- Contribuer est bien moins complexe que vos pires formalités administratives : la vraie barrière, c’est d’oser cliquer sur « Modifier ».

- Les licences libres (GFDL, CC-BY-SA), mal comprises, rendent le savoir réutilisable… à condition de respecter attrib’ et partage—c’est tout.

- L’intelligence collective prime sur l’expert solitaire : la diversité des contributeurs compense les biais… quand chacun joue le jeu.

- N’espérez pas une encyclopédie sans faille : guerre d’égo, fake news et trolls rôdent, mais la communauté veille au grain.

- Oubliez la consommation passive : créez votre compte Wikipédia ce soir — quitte à corriger une coquille, ce sera déjà mieux que 99% des lecteurs.