Le "major" de prépa désigne l’étudiant qui obtient la meilleure moyenne de sa promotion. Cependant, dans la réalité, ce titre ne se limite pas à être un simple bon élève. Il incarne un véritable phénomène de société, entouré de mythes, d’idées reçues, d’illusions et de fantasmes. Ainsi, 99% des préparationnaires aspirent à inscrire ce titre sur leur CV. Cette convoitise s’explique par les avantages réels qu’il offre (détaillés dans cet article). Mais surtout, il répond à une quête identitaire dans un système où l’échec relatif est la norme. En pratique, il n’y a qu’une seule place à prendre, réservée à celui ou celle qui déploiera la plus grande somme d’efforts, de stratégies et de techniques, mais aussi qui saura compenser ses failles et ses insécurités. Cet article vous explique comment devenir major en prépa, et pourquoi il faut y réfléchir à deux fois.

Comprendre le rôle et les réalités du "major" en prépa 💥

Qu’est-ce qu’un "major" en prépa ? Au-delà du simple bon élève

Autant vous dire que le mot "major" en prépa, ce n'est pas une étoile filante réservée aux petits génies tombés tout cuits du ciel. Soyons clairs : être major ne dépend pas d’un don inné. Le major, c’est simplement celui ou celle qui, à un moment donné, est premier au classement de sa classe. Oui, souvent, ce classement sort d’un agrégat indigeste de notes, de coefficients, et d’une série de concours blancs où le niveau de stress tutoie la stratosphère.

On peut arrêter de rêver : la majorité des majors n’ont rien du Mozart du calcul intégral ou du Rimbaud de la dissertation. Ce sont des étudiants qui carburent à la tactique, qui optimisent chaque point, qui bossent comme des damnés et qui, parfois, contournent le système avec brio. Les méthodes ? Carnet d’erreurs à rallonge, fiches maison matin/midi/soir, bidouillages de révisions groupées où l’entraide n’est parfois qu’un échange de coups bas déguisé.

Le major en prépa est souvent celui qui a compris le plus rapidement comment survivre intelligemment à la machine qu’est la classe préparatoire.

J’ai croisé des majors brillants... et franchement moyens. Certains n’ont jamais rien compris à l’humilité, d’autres oublient d’ouvrir la bouche dès qu’on sort du programme. La vérité ? On s’en sort rarement indemne, et le titre de major n’est qu’une photo floue sur un chemin jonché de sueur et de compromis.

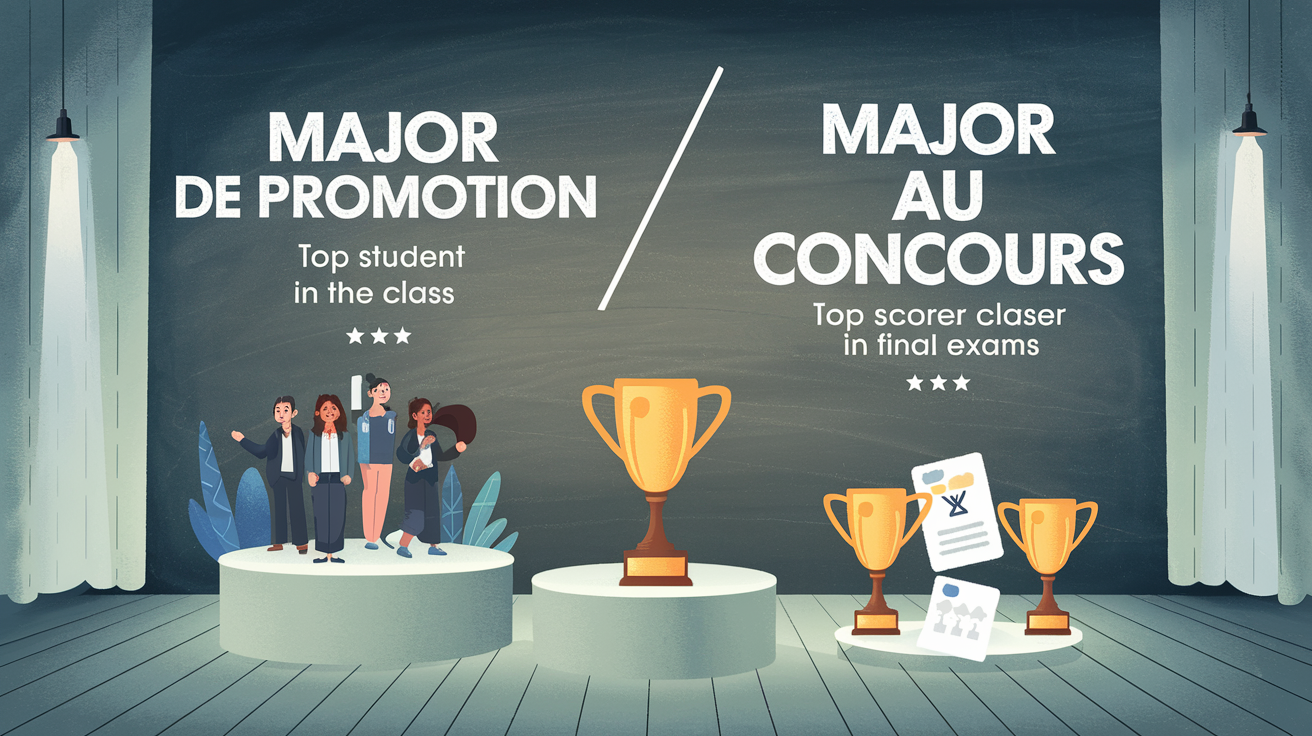

Major de promotion et major au concours : distinctions et impacts sur votre parcours

Attention à ne pas tout mélanger : le major de promotion et le major au concours, ce n’est pas du tout la même limonade.

Le major de promotion, c’est l’étudiant qui finit l’année avec la meilleure moyenne générale de sa classe. Rien à voir avec la performance d’un soir : là, on parle d’endurance sur la longueur, de gestion de la pression interne, de notes souvent soumises à l’arbitraire bienveillant (ou pas) de profs plus ou moins sadiques. L’impact ? Sur le plan du CV, le titre fait joli pour briller dans la salle des profs ou impressionner mamie. Mais soyons lucides : pour les grandes écoles, ce n’est qu’une info de second plan.

De l’autre côté, le major au concours, c’est celui ou celle qui termine premier à l’issue des concours nationaux (écrits et oraux confondus). Là, c’est du brutal : le classement est gravé dans le marbre, utilisé par le SIGEM pour te catapulter dans telle ou telle école. Ici, l’ego se prend une claque – dans un sens ou dans l’autre – mais le vrai enjeu, ce sont les portes qui s’ouvrent, ou pas. Dans la vraie vie, ton rang au concours vaut bien plus que tes exploits internes.

En résumé, être major de promotion flatte l’ego local, tandis qu’être major au concours a un impact réel sur Parcoursup et les procédures SIGEM. Cependant, aucun titre ne garantit une réussite durable dès la rentrée suivante.

La pression du classement : comprendre l’impact psychologique du statut de "major" ou "minor" 🤯

Le classement permanent : une source constante de stress pour les préparationnaires

Autant vous dire que si la prépa était un jeu télévisé, ce serait Koh-Lanta sous amphétamines. Le classement permanent, c’est la règle d’or : chaque note, chaque appréciation, chaque sourire (ou grimace) de prof se transforme en munitions pour alimenter le grand tableau du ranking. Même la moindre interro surprise de maths ou la note en LV2 compte pour te placer plus haut ou t’enterrer dans la poussière des "minors".

On est loin de la petite compétition bon enfant. On parle d’un système où 64% des préparationnaires avouent ressentir un stress quotidien. Le classement, c’est une traque permanente : tu es observé, catalogué, comparé. On t’étiquette, on te jauge, on te refile la pression d’une génération entière persuadée qu’une place de moins, c’est la déchéance assurée. J’ai vu des étudiants brillants s’effondrer pour une chute de deux places au classement général. Dans la vraie vie, ce niveau de pression ferait sauter n’importe quel circuit imprimé.

Facteurs de stress liés au classement permanent :

- Notes affichées et commentées publiquement

- Appréciations humiliantes ou sarcastiques

- Comparaisons systématiques entre élèves

- Rumeurs et fantasmes autour du classement "véritable"

- Compétition implicite au sein des groupes de travail

Soyons clairs : ce n’est pas le mérite qui gagne, c’est l’endurance sous pression. La prépa, c’est la version hardcore du contrôle continu, sauf qu’ici, c’est le mental qui casse avant le stylo.

Passer de "minor" à "major" : stratégies informelles et parfois difficiles

Dans les couloirs, tout le monde connaît quelqu’un qui a "gratté" dix places en un trimestre. Non, ce n’est pas la fée du surligneur qui a opéré. Ce sont des méthodes de guerre :

- Répétition massive et cartes mentales pour tout gober au forceps

- Groupes de révisions "sélectifs" où on partage… mais pas tout

- Fiches synthétiques à rallonge, limite si on n’y dort pas dessus le soir

- Mémorisation active, recopiage par cœur de corrections, entraînements marathon avant les DST

- Gestion stratégique des colles : cibler les profs les plus "sympas" pour maximiser ses notes

Il y a aussi les astuces nettement moins avouables : filtrer l’information à ses rivaux, saboter un peu l’entraide, s’absenter "miraculeusement" le jour du devoir surprise. Autant vous dire qu’on ne fait pas de la dentelle.

Concours blancs et DST : des épreuves décisives pour le classement

Si tu veux savoir où se joue la guerre du classement, regarde du côté des concours blancs et des DST. C’est simple : chaque épreuve est une arène. Les profs y balancent des sujets infâmes, calibrés pour exploser le moral des troupes et creuser l’écart entre ceux qui encaissent et ceux qui coulent.

Dans la vraie vie, ces épreuves sont aussi formatrices que destructrices : elles révèlent la capacité à encaisser la pression, à gérer l’échec sans crise de panique, à capitaliser sur chaque dixième de point.

Une anecdote (vécue) : en khâgne, j’ai vu un "minor" pulvériser tout le monde sur un DST de philo parce qu’il avait tout misé sur les sujets des années précédentes… et que c’était tombé pile. Le même, deux semaines après : dernier sur un devoir d’anglais. Le classement, c’est ça : un ascenseur émotionnel où la porte reste souvent coincée au sous-sol.

En prépa, le classement est une sentence hebdomadaire plutôt qu’une récompense. Viser le titre de major, c’est accepter de vivre dans cette jungle psychologique, à vos risques et périls.

Stratégies et outils pour viser le titre de major : méthodes et mental d’acier 🛠️

Le planning de travail : un allié indispensable ou un piège à éviter

Autant vous dire que le planning de travail en prépa, c’est un peu la double peine : outil d’émancipation ou camisole de force, selon qui tient le stylo. Dans la vraie vie, un planning optimisé, c’est des blocs de 30 à 45 minutes de taf, hachés menu par des pauses de 5 minutes. C’est pas du zen ; c’est de la survie technique : tu dois placer 2 à 3h de maths par soir (oui, même quand t’as mal au crâne) et 4 à 6h par jour le week-end, sinon t’es largué avant la Toussaint.

Cependant, mal géré, ce planning peut devenir une prison étouffant toute spontanéité. On en vient à compter ses pauses. La discipline devient alors un principe de conservation d’énergie mentale. J’ai vu des camarades tenir à la minute près, pour finalement craquer au premier retard. Il est essentiel d’adapter ce planning à son propre seuil de saturation, plutôt que de copier celui des autres.

Annales, fiches et outils pour optimiser les révisions (au détriment parfois du sommeil)

Avant de rêver à la majoration, commencez par accumuler les bons outils : annales, fiches maison et plateformes type Anki ou Quizlet. Les annales des concours, c’est la base : elles tracent la cartographie réelle des attentes, bien loin des légendes urbaines des profs. Les fiches, surtout si elles sont manuscrites (oui, ça prend un temps fou), boostent la mémoire active et te sauvent la mise la veille d’un DST.

Les étudiants malins mixent : exercices types suintant dans les annales, fiches récapitulatives, et parfois des quiz à la chaîne pour faire rentrer les formules au chausse-pied. Le vrai prix ? Souvent, des nuits amputées et un sommeil sacrifié sur l’autel de la dernière révision…

Outils essentiels et leurs avantages :

- Annales corrigées : anticiper les pièges récurrents des concours

- Fiches manuscrites ou numériques : mémorisation rapide et ciblée

- Flashcards (Anki, Quizlet) : répétition espacée, gain d’efficacité

- Exercices d’application systématique : transformation des connaissances en réflexes

Le carnet d’erreurs : un outil clé pour éviter les pièges récurrents

Ne vous laissez pas berner par son nom faussement scolaire : le carnet d’erreurs, c’est l’anti-répétition des bourdes. On y note chaque faute commise : explication rapide, origine de la bévue (technique, inattention, incompréhension du sujet), et solution pour ne plus jamais se faire piéger.

Checklist pour un carnet d’erreurs efficace :

- Identifier sans filtre chaque erreur commise (même les plus honteuses)

- Classer par matière et type (calcul, raisonnement, rédaction…)

- Noter systématiquement la source du problème

- Écrire la correction et reformuler avec ses propres mots

- Relire avant chaque nouveau DST ou concours blanc

Les étudiants qui s’y tiennent évitent généralement de répéter les mêmes erreurs. C’est la stratégie discrète des travailleurs acharnés qui surpassent la concurrence sans faire de bruit.

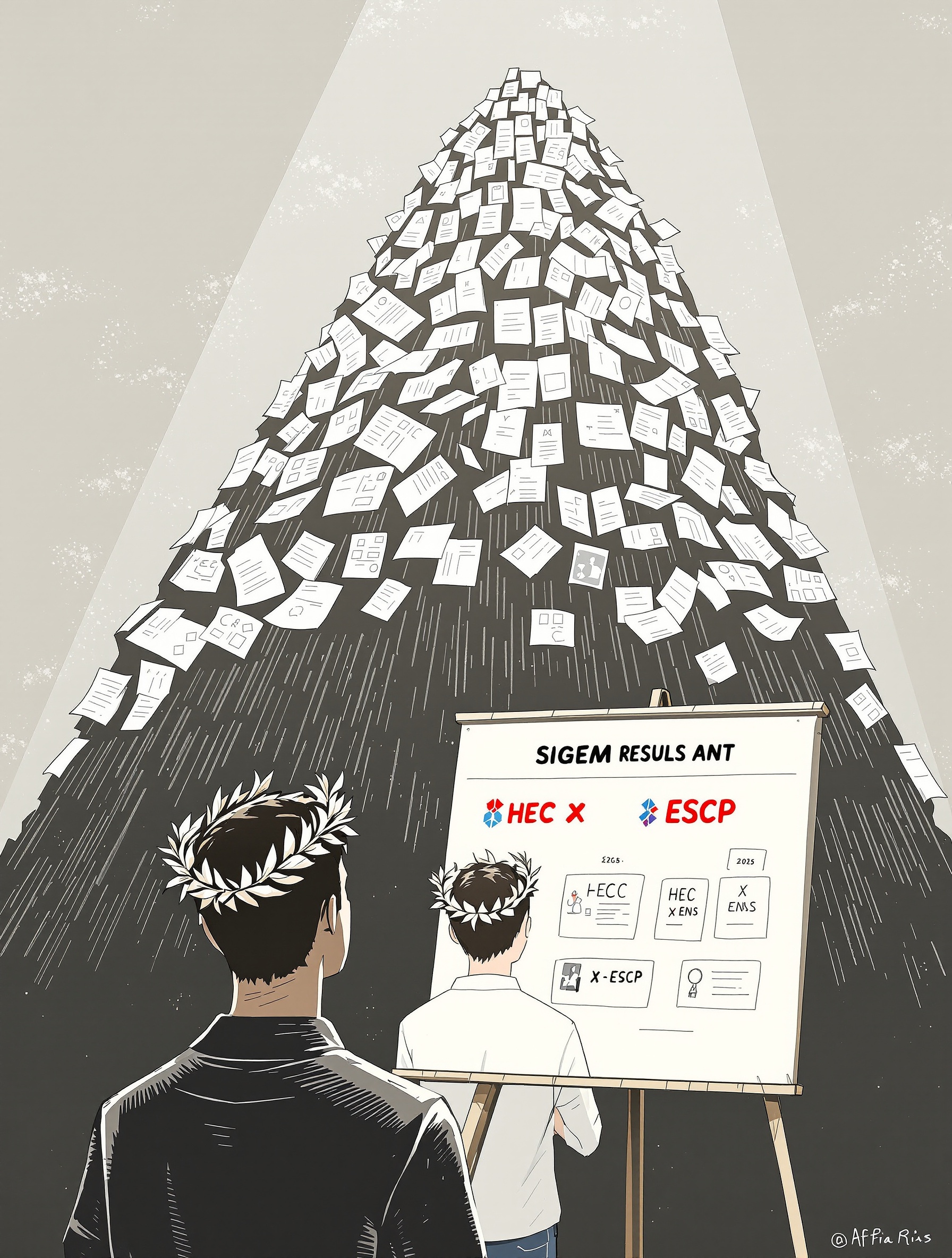

Spécificités du majorat selon la filière : HEC, X-ENS et autres

Dans la jungle des prépas, tous les chemins ne mènent pas au même majorat. En prépa HEC ou ECG ? La sélection se joue autant sur les dissertations de culture générale que sur l’économie ou les langues. Les cracks apprennent à pondre des plans détaillés au kilomètre et à recracher des références exotiques (qu’on les ait comprises ou pas).

Prépa X-ENS ou scientifique ? Là, c’est la démonstration qui prévaut : la vitesse pour torcher un exo de maths ou débusquer une subtilité de physique. L’erreur tolérée = zéro. Les écoles visées – HEC, X, ENS, ESCP – calibrent leurs concours selon leurs obsessions internes… et sélectionnent les profils adaptés à leur moule.

Il est donc primordial, si vous visez le titre de major, de bien comprendre le terrain de jeu et ses règles. Le reste relève d’une optimisation intense, parfois peu gratifiante.

Les bénéfices concrets du titre de major en prépa 🤔

Avantages tangibles : impact sur SIGEM, choix d’école et plus

Pour être clair, être major constitue avant tout un avantage statistique pour améliorer son classement SIGEM. Ce rang permet d’accéder aux écoles les plus prisées – HEC, X-ENS, ESCP, Commercia – à condition de ne pas échouer sur une option ou un oral difficile. Sur le papier, le major obtient les meilleures places sans effort, mais la réalité est plus dure : ce titre reste un passeport temporaire. La différence entre finir premier ou quinzième peut parfois se résumer au choix d’une chambre en résidence ou à un entretien avec un jury plus favorable.

Ces "avantages" s’estompent rapidement : une fois l’école intégrée, le passé de major suscite un sourire mais n’impressionne plus personne. Les grandes écoles recherchent des profils solides, non des vestiges glorieux du classement prépa. Le prestige obtenu lors des résultats s’efface vite, laissant place à l’anonymat du campus.

Le poids des attentes : quand le titre de major devient un fardeau

Le majorat est souvent présenté comme le sommet de l’excellence, mais la chute est fréquemment plus difficile pour les anciens majors. Les attentes sont implacables. Dans les écoles, et parfois même au sein de la famille, on attend de vous une réussite constante. Pour Etienne (promo PCSI 2021), son statut de major s’est transformé en une camisole psychologique : chaque erreur était scrutée, chaque note en dessous de la moyenne suscitait des regards gênés ou des remarques acerbes. Cette pression devient un fardeau insidieux qui affecte la vie sociale et pousse à l’auto-censure.

Dans la vraie vie, on oublie vite que major n’est qu’un statut temporaire – le monde professionnel s’en fout royalement, mais toi tu continues à t’auto-flageller pour ne pas ternir cette image. Bienvenue dans le cercle vicieux des attentes impossibles à satisfaire.

Après la prépa : le majorat, un véritable sésame ?

Il faut reconnaître que le titre de major perd presque toute valeur sur un CV au bout de trois ans. Les recruteurs privilégient les compétences et l’expérience concrète plutôt qu’une performance scolaire ancienne. J’ai rencontré d’anciens majors en difficulté dès leur première année d’école, tandis que d’anciens "minors" réussissaient grâce à leur résilience ou leur réseau. Par exemple, à la prépa Franklin, certains non-majors utilisent des méthodes alternatives (travail collaboratif, projets externes) qui leur ouvrent autant, voire plus, de portes que le simple classement.

Le majorat en prépa ressemble à une médaille en chocolat : il fond rapidement face aux exigences du marché du travail. Ceux qui réussissent sont rarement ceux qui comptaient encore leurs points deux ans plus tard.

Devenir major en prépa : un objectif à peser avec soin

Il est important de ne pas se faire d’illusions : viser le titre de major en prépa implique une pression intense pour un bénéfice souvent limité. Le majorat ne garantit ni bonheur ni succès professionnel – il demande surtout beaucoup d’efforts. Si votre but est d’impressionner ou d’assurer un avenir doré, ce n’est pas forcément la bonne voie : ce système privilégie l’endurance et la stratégie, rarement le génie.

En prépa, le classement qui importe est celui qui vous permet de construire la vie que VOUS souhaitez – pas celle qu’on vous a vendue. Alors, êtes-vous prêt à courir après un titre éphémère ?

Points essentiels à considérer avant de viser le titre de major

- Être major signifie avant tout savoir gérer le stress, ce n’est pas un don inné

- Le principal avantage est un meilleur rang SIGEM, pas une destinée exceptionnelle

- La quête du majorat engendre souvent plus de stress que de bénéfices professionnels

- La valeur du titre diminue rapidement après la prépa : chacun doit évaluer si l’effort en vaut la peine

Alors, ça vaut le coup de s’user pour le titre ? À vous d’assumer la réponse, sans faux-semblants ni auto-congratulation.